探秘六月的天文奇观与农耕节令的完美结合

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-17 13:27:01

六月,作为夏季的中枢,承载着自然界和人类社会深刻的联系。这个月,不仅是天文现象丰富多彩的时刻,也是农耕文化的重要节令。天文学与农业的发展,常常交织在一起,共同塑造了我们生活的节奏。随着人们对这段时间的深刻理解,逐渐形成了多样化的传统习俗,彰显着人类对自然与时间的尊重与敬畏。

天文奇观的启示:夏至与星辰

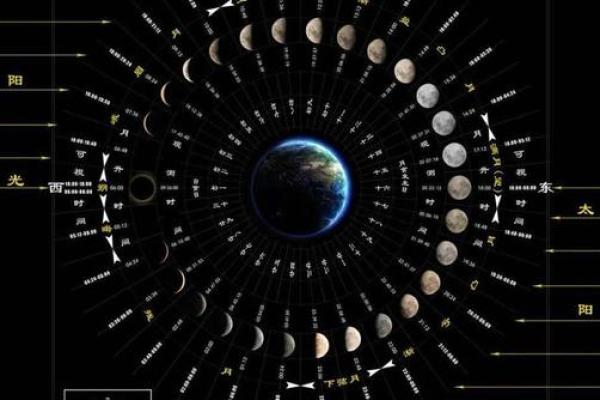

在古代中国,夏至是一个具有深远意义的节气,它标志着太阳到达黄道最北端,是白昼最长的一天。在这一天,太阳的高度达到一年中的最高点,给予大地最充沛的阳光,温暖了土地,促进了植物生长。天文学家从早期的观察中,发现了与太阳和星辰的密切关系,这种关系在农业活动中起到了重要作用。农民根据夏至的天象变化,安排春播后的耕作与收成计划。在此期间,北斗七星的出现成为了农民的重要指南,帮助他们判断季节和天气的变化,合理安排农事活动。

汉代“夏至节”的庆祝活动

汉代的“夏至节”是一个典型的体现天文与农耕结合的例子。那时,夏至不仅是天文观测的关键时刻,也是民众庆祝丰收的季节。根据《礼记》记载,夏至时节,人们会祭天祈福,祈求五谷丰登。这个节日与天文现象的紧密联系,通过阳光的照射和星辰的指引,人们得以准确地安排农事工作,确保农业生产的顺利进行。此外,节日的饮食也与农耕文化息息相关。人们常常食用各种应季食物,如清凉的绿豆汤、时令蔬菜,帮助缓解夏季的炎热,也能增进体力。

唐代的天文观测与农业生产

唐代的天文学成就堪称辉煌,尤其是在天文观测方面。唐代的天文学家利用精确的观测仪器,观察太阳、月亮与星辰的运动规律。这些观测成果对农业产生了深远的影响,农民依据天文数据来指导播种与收割,确保了农业的高效运作。例如,在《大明历》中,明确记载了夏至的天文现象以及如何根据这些现象预测气候变化。唐代农民在夏至时节,通常会举行祭祀活动,祭拜土地神,祈求五谷丰收。此外,夏季农作物的丰收往往伴随着丰富的果实,这个时期成为了许多传统节庆和饮食文化的高潮。

农耕节令的延续与创新

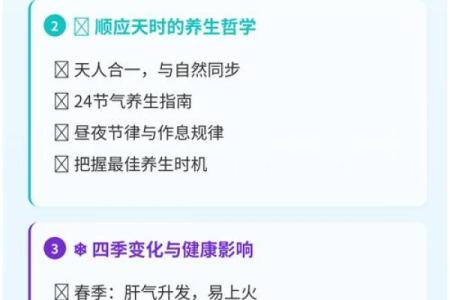

进入现代,虽然科技的发展使得我们不再完全依赖天文现象来指导农业生产,但农耕文化中的许多传统习俗仍然得到传承与创新。现代社会,随着对生态农业的重视,越来越多的农民和农业工作者开始回归自然规律,结合天文现象来安排耕作计划。例如,在一些地方,农民仍然依据“夏至”这一重要节气来调整农业生产,尤其是在种植和收割季节的选择上。与此同时,现代社会的传统节日和饮食习惯也延续了古人的风俗,如在夏至时节,许多家庭会聚在一起,吃上一顿传统的“夏至饭”,这种饭菜以应季的蔬果和清凉的饮品为主,不仅反映了农耕文化的延续,也展现了天文与农业相辅相成的关系。

在这样的背景下,我们可以看到,天文与农耕文化的结合并不仅仅是历史的遗产,它通过不断的传承和创新,依然在现代社会中产生着深远的影响。