养生与节令:节日中的健康智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-17 14:27:04

随着季节的变换,节令的更替,传统的节日习俗也蕴含着丰富的健康智慧。这些习俗不仅与农耕文化和天文变化息息相关,还通过饮食和活动的方式,调和人们的身体与自然的节奏,维护身心健康。

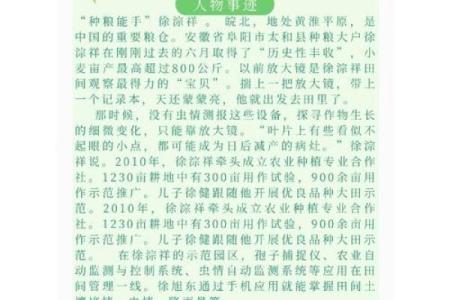

农耕文化与节令养生

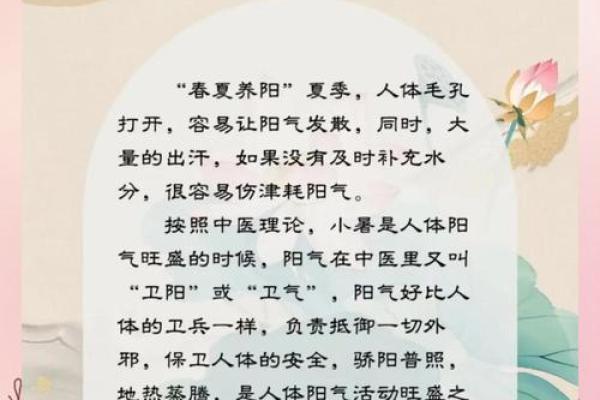

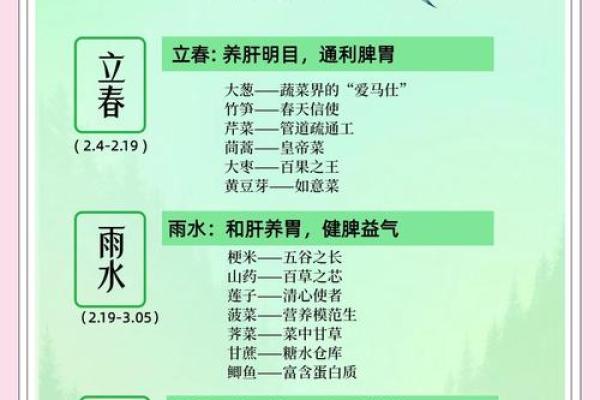

在中国传统的农耕文化中,节令的变化直接影响农业生产,而人类的生活方式也与此紧密相连。例如,春天是播种的季节,气候渐暖,阳气升发,此时人们会特别注重补充春季所需的养分。根据《黄帝内经》中的记载:“春三月,此谓发陈,气和志畅。”意思是春季养生应当以调和体内的气机为主,保持情绪舒畅,避免过度劳累。春季多食用新鲜的蔬菜水果,能帮助清理体内积累的废物和毒素,同时保持身体的阳气。

在农耕社会,春节作为一个重要的节日,不仅是对一年的总结和对新一年的期待,也是与农田生产密切相关的时刻。春节期间的饮食习惯往往富含热量,如饺子、年糕等食品,意在“包住财富”,增强体力。这些食物不仅满足了节日的仪式感,也通过高能量的食物帮助人体抵御严寒,保持身体的温暖。

天文变化与节日活动

天文现象和季节变化对古人养生有着深远的影响。每年冬至,太阳直射南回归线,白昼最短,黑夜最长。根据天文周期,古人认为这一时刻是“阳气始生”的关键时刻,因此冬至过后,阳气逐渐回升,身体也进入了一个恢复和积蓄能量的时期。古代人在这一节气时常进行“冬至补养”,通过适宜的食物和适度的活动,来调养身体。

《周易》有云:“天时不如地利,地利不如人和。”这句话讲述了顺应天时的养生之道。冬至期间的传统活动,如家庭团聚、食用羊肉、进补汤品,正是应对寒冷和增强免疫力的方式。羊肉含有丰富的蛋白质和热量,能够帮助人体抵御寒冷,增强体质。同时,适度的冬季运动,如冬泳、打太极等,也是迎接新的一年、提升身体免疫力的有效方式。

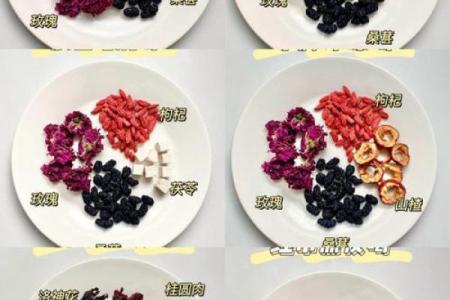

现代社会中的节令养生传承

随着时代的变迁,现代社会的生活节奏越来越快,但人们对节令养生的重视并未减少。特别是在现代城市中,许多人开始重新关注传统节日背后的健康理念,并加以传承。比如在秋冬季节,很多家庭会选择根据《黄帝内经》的建议,通过食补来调节体内的阴阳平衡。秋冬气候干燥,人们容易出现咳嗽、干燥等症状。因此,常见的食材如梨、枸杞、白木耳等,被广泛运用于日常饮食中,帮助润肺、滋阴、清热。

此外,现代社会中,一些节令活动也被赋予了新的意义。例如,中秋节的赏月活动,过去是象征着团圆与丰收,现今也成为了现代人亲近自然、放松心情的时刻。人们借此机会,放慢脚步,享受与家人的团聚时光,并通过适量的月饼等传统美食,摄取适当的营养,保持身体的健康。

在节令和养生的相互交融下,传统的节日习俗得以在现代社会中焕发新的生命力,人们通过合理的饮食搭配和适度的节令活动,保持着身体的平衡和健康。这不仅是对古老文化的传承,也是对现代健康理念的一种继承与发扬。