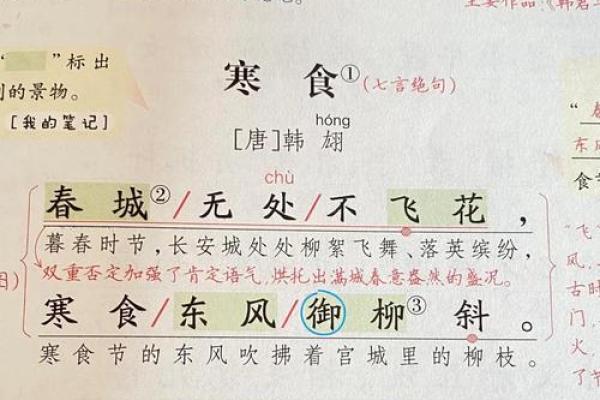

寒食节的节令与食品文化探秘

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-26 00:00:06

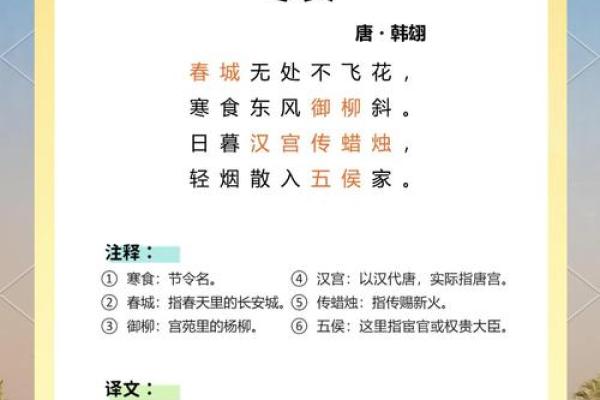

寒食节是中国传统节日之一,其起源可以追溯到古代的农耕文化与天文观测。这个节日通常是在清明节前的一天或两天,既有纪念历史人物的意义,也反映了对春季气候变化的适应。

起源与文化背景

寒食节的起源与春秋时期晋国的介子推密切相关。传说晋景公为了报恩,命令介子推带着母亲隐居山中。介子推不愿接受晋景公的赏赐,便用割肉奉献给国君。然而,晋景公误解了他的忠诚,最终将他与母亲一同烧死在山中。为了纪念介子推,晋国百姓开始在他死的那一天停止生火,吃冷食,以示悼念。此后,寒食节成为了一个具有浓厚历史与纪实意义的节日。

同时,寒食节的日期也与天文因素有关。中国古代的农历和节令紧密联系。寒食节通常在春分后约三十天,气候渐暖,但仍未完全进入夏季。这一时节的气候特点与节令中"寒食"的要求相符,人们习惯以不生火的方式度过这个时段,避免火气过重影响身体健康。

传统习俗与饮食文化

寒食节的传统习俗与饮食文化息息相关。寒食节的标志性食物就是冷食,尤其是面食、糯米团等。古人为了纪念介子推的节俭和坚韧,吃冷食成为了这个节日的传统。这不仅是一种饮食习惯,也与节日的氛围息息相关。在古代,家家户户都会提前准备好食物,冷食被认为是节约和避免浪费的象征。

另外,寒食节期间,许多地方还有扫墓祭祖的活动。这个传统习俗与清明节紧密相连,但寒食节的扫墓往往更注重纪念忠臣烈士与先祖。在祭祀活动中,人们会准备各种冷食与祭品,表达对先人的敬仰与怀念。

晋国的介子推

在晋国的历史中,介子推的故事成为了寒食节的核心象征。介子推的忠诚与牺牲,使得这一节日成为了民间对忠诚与节操的崇敬的体现。每年寒食节时,晋国人民会不生火,吃冷食,并在山上祭拜介子推。这个故事通过《左传》等古代典籍的记载,流传至今,成为中国历史文化的重要组成部分。

东汉时期的寒食节

东汉时期,寒食节的风俗已经逐渐演变为一个大众化的节日,且与清明节结合得越来越紧密。那时,寒食节不仅仅是纪念介子推的日子,更多的是展现了古人对自然节令的敬畏和顺应。每到寒食节,京城百姓会集体不生火吃冷食,街市上更是有许多专门出售冷食的摊贩。这一传统一直延续到唐宋时期,逐渐演变成了更为多元的节庆活动。

寒食节与当代社会

现代社会虽然不再如古代那样严格遵守寒食节的习俗,但这个节日的文化内涵依然存在。许多地方仍然会举行扫墓祭祖的活动,以纪念先人。同时,寒食节的冷食习惯在现代社会中也被许多人所继承,尤其是在一些传统节日中,冷食成为了亲朋好友聚会时的美好象征。

此外,寒食节的节令与食品文化也被越来越多的人所认识和重视。随着人们对传统文化的关注与追求,寒食节这一历史悠久的节日正在重新焕发光彩,成为了传统文化与现代生活相结合的重要纽带。