天文节日的起源与现代意义:星辰与节气的交织

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 15:28:11

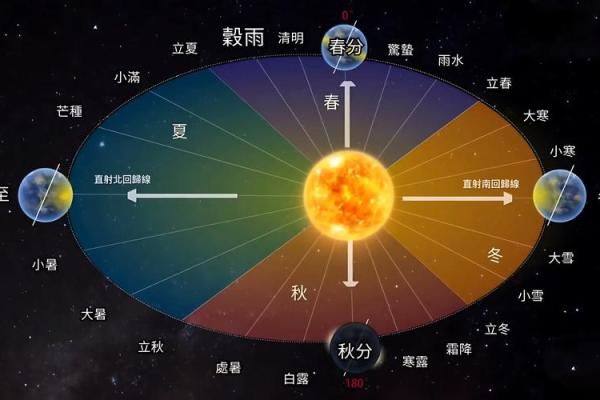

在古代,人们根据天体运行和季节变化来安排农耕生产,天文节日成为了生活的重要部分。星辰的变化与节气交织成独特的节日,承载着人们对自然的敬畏与智慧。今天,我们通过两个历史案例,探讨天文节日的起源与现代意义。

冬至节气的起源与传统习俗

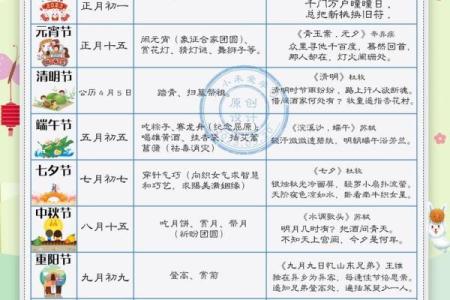

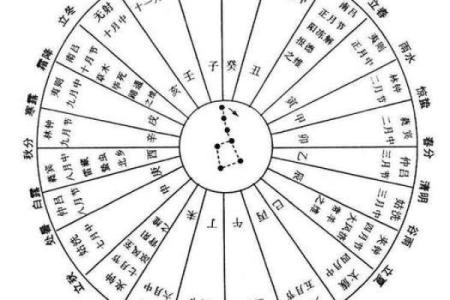

冬至节气是中国二十四节气中的重要一环,标志着一年中白昼最短、黑夜最长的一天。这个节气的起源与天文密切相关,是太阳在黄道上的位置决定的。冬至过后,白昼开始逐渐变长,象征着光明的回归,古人对冬至有着特殊的崇敬之情。

从农耕角度看,冬至是收获与播种之间的过渡期,许多地方的农民会在冬至前后进行大规模的庆祝活动。冬至时节,传统的习俗包括吃饺子,尤其是在北方。传说,冬至吃饺子是为了防止耳朵冻伤,因为“冬至不吃饺子,冻掉耳朵”。此外,冬至夜晚也是祭祖的时刻,表达对祖先的怀念和感恩。

在《淮南子》中,冬至被描述为“阴极之日,阳气始生”,这是古人对天文现象的准确观察和深刻理解。随着时间的推移,冬至逐渐形成了一个融合了天文、农耕和宗教文化的节日,不仅是一个天文节日,也成为了人们团圆和祭祀的重要时刻。

春分与古代农业的联系

春分是另一个与天文和农耕密切相关的节气。春分意味着白昼与黑夜时间相等,标志着春天正式到来。古人认为春分是天地和谐的象征,适宜播种,农事活动进入高潮。

在传统习俗上,春分常常与各种农业活动紧密相连。农民会选择在春分前后进行大规模的春耕,同时也有着祈求丰收的仪式。春分时节,很多地方会举行祭祀活动,感谢天地的赐予,同时也为即将到来的农忙季节祈求好运。古代经典《农书》中提到,春分过后,天气变暖,是一年中播种的重要时机。春分的节令不仅仅是天文现象的体现,也深深植根于农耕文化的核心。

在《礼记》中提到:“春分,天地之气交,阴阳相济。”春分节气体现了天体运行的规律,也象征着自然界的平衡与和谐,是古代人类智慧的结晶。

天文节日与现代生活的结合

随着社会的变迁,许多传统的天文节日逐渐与现代生活结合,特别是在一些城市中,节日的传统习俗依然被广泛传承。例如,冬至和春分时节,很多家庭仍然会选择团聚,进行传统的节令食物制作,如冬至吃饺子,春分吃蛋等。

此外,现代社会也赋予了这些天文节日新的意义。比如,冬至作为一年一度的“长夜”纪念,许多人利用这个时刻进行自我反思,注重健康饮食和精神调养。春分时节,许多人会在这个天文节日进行春游、踏青,寓意着新的开始与生命的复苏。

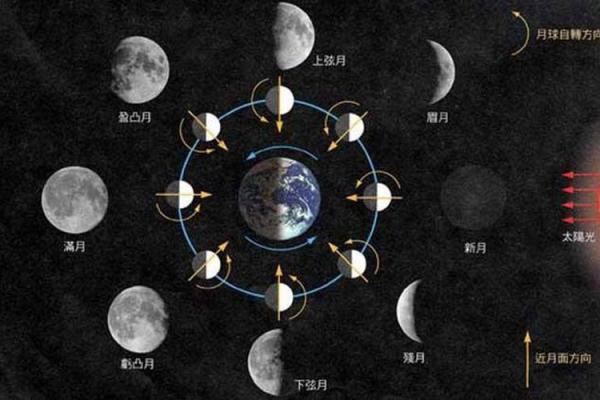

从天文的角度来看,现代天文爱好者仍然会在这些节气到来时,观测天象、研究星辰的变化,传承着对天文学的热爱与探索精神。天文节日不仅仅是农业周期的标志,更是人类与自然、星空之间深刻联系的象征。

天文节日的起源与传统习俗,至今仍在现代生活中留下深刻的印记。通过这些节日,人们不仅感受到自然的变化,也能够在节令中找到与家人、社会和自然的联系。