农耕与节令:如何通过中国节日日历调整作物种植与收获

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-13 11:36:03

中国的农耕文化源远流长,节令不仅反映了天文变化,还深刻影响着农业活动的安排。从春种秋收到五谷丰登,节令的变化直接决定了作物的生长周期与丰收程度。在中国传统社会,农耕与节令的紧密结合形成了独特的农业智慧,而中国节日日历便是农民种植、收获的指南。

农耕与天文的关系

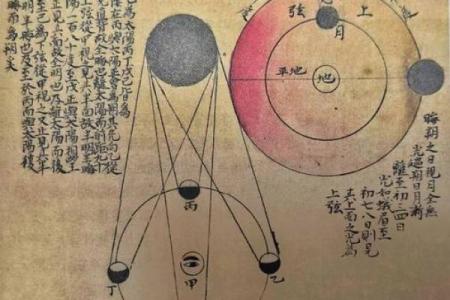

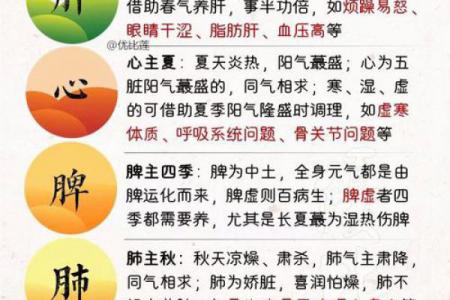

中国的节令体系源自天文观测,特别是二十四节气的设立。这些节气不仅是太阳在黄道上运动的标志,还与农业生产有着密切的关系。春耕、夏播、秋收、冬藏,这一系列的农耕活动与节气的变化相呼应。比如,“立春”标志着新一轮的农耕开始,农民开始准备播种,尤其是小麦、大豆等作物;而“秋分”则是秋季的一个重要节点,标志着秋收的开始,尤其是稻谷、玉米等作物需要收割。

二十四节气的设计不仅体现了古代中国天文学的高度发展,也为农业提供了精准的指导,使得农民能够根据季节的变化合理安排耕作。通过观察天象和节令变化,农民掌握了最佳的耕种时机,保障了粮食的稳定供应。

历史案例:汉代与明代的节令与农业实践

汉代的农耕文化达到了一个高峰。《史记·天官书》中就提到过天文学与农业的结合,节气是农耕的指挥棒。以“夏至”为例,夏至之后,天气炎热,气候湿润,正是农田灌溉与播种水稻的最佳时机。汉代的农民在节令指引下,精确把握了播种、收割等关键时刻,从而提高了农作物的产量。

明代的农书《天工开物》则更进一步,将节令与农作物的生长周期结合,详细介绍了每个节气对应的农业活动。在这本书中,除了讲解节令与播种时机外,还加入了许多与节令相关的传统习俗和风俗,比如“寒露”时节,农民开始加强对稻田的管理,而“霜降”则是采摘果树和最后一季作物的关键时期。明代的农民通过这些细致的农业指南,将节令与农业生产深度融合,确保了粮食的丰富供应。

节令与可持续农业的结合

在今天,尽管现代科技在农业生产中占据了重要地位,但中国的节令和农耕文化仍然在许多地区得到了传承和发扬。许多有机农场和生态农业项目依然坚持根据节令进行种植和收获。这些农场不仅遵循传统的节令安排,还利用现代科技手段来确保作物生长的最佳环境。

例如,一些农场选择在春季的“立春”开始播种,利用节令中的“雨水”到“春分”期间,气候温和、雨水充沛的特点,确保作物能够获得充足的生长条件。而在秋季的“霜降”时节,他们会安排收获季节,并在此时开展秋耕准备,为来年的春播做好充分的准备。现代农业结合了节令与可持续发展理念,使得生产方式更加注重环境保护与作物的生态生长。

这种传统的节令农耕智慧不仅帮助现代农民提高了作物的品质,也推动了农业的可持续发展。这些智慧的延续和发扬,使得中国的节令农耕文化不仅在历史中闪耀,也在当今社会焕发着新的生机。