一月的节令与自然:农耕与天文的完美融合

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-13 18:00:50

农历一月,正值冬季,天地间蕴藏着无限的生命与希望。农耕与天文在这一时节的完美融合,体现了中国古代人民对于自然的深刻理解与尊重。在古代,人们依据天文现象和节令变迁来调整农业生产活动,而这些活动不仅与农业息息相关,还与当时的社会文化和民间习俗紧密相连。

农耕与天文的紧密联系

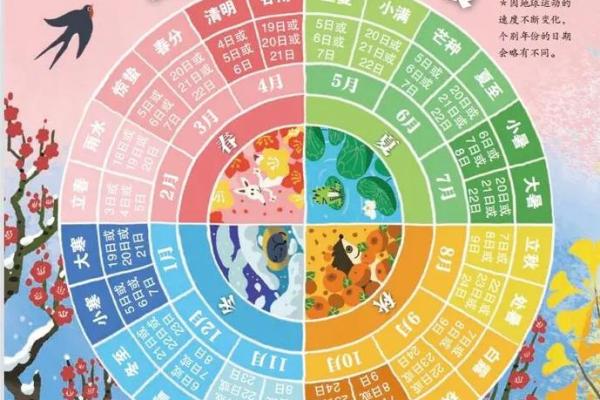

中国自古就有根据天象来安排农事的传统,尤其在一月,天文现象和农耕活动的密切结合展现得尤为明显。在农历一月,农民开始进入休养生息的阶段,种植活动较少,主要依赖天象的变化来指导后续的耕作。此时,寒冬正酣,太阳辐射较弱,昼短夜长,农民需要通过观察天上的星辰与日月的运动规律来安排接下来的农时。尤其是“冬至”后,太阳逐渐回升,昼夜长度逐渐变化,这一现象直接影响着人们的耕作计划和食物储备。

历史案例:宋代《天文志》中的天文农事

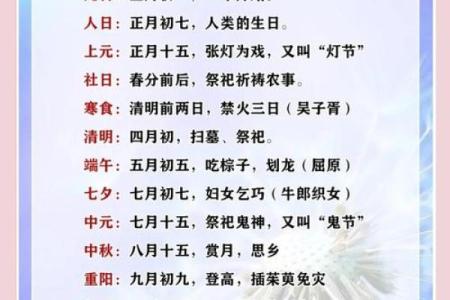

宋代是天文和农耕结合的黄金时期。宋代的《天文志》专门记载了每月的天文现象与农业活动的关系,其中一月的节令被详细规定为休养生息和备耕的时段。根据天文志,一月大寒后,气候严寒,适合储存粮食并检查农具。此外,天文现象还会影响到某些传统节日的安排,如元宵节与农历新年的关系,便是依据月亮的盈亏变化进行调整的。这一时期,天文学家的研究成果也被广泛应用于农业管理和社会生活中,体现了天文和农耕之间的密切关联。

历史案例:明代的冬季大扫除与农事预备

明代时期,农民在一月迎来“冬至”后的短暂休整期。此时的主要活动是“冬扫”,这不仅是家庭清洁的习俗,也是农事的预备工作。民间认为,扫除家中的尘土和杂物可以迎接春天的到来,也意味着对新一年的农业生产的准备。农耕活动方面,农民开始准备春播所需的种子和农具,特别是在气候严寒的条件下,如何储存种子,防止冻坏,是当时农民关注的重要问题。而天文上,冬至后太阳逐渐回升,民众通过观察日出时间的变化来判断天气的变化,从而调整农耕计划。

立春与农业活动的延续

进入现代,农耕与天文的结合依然没有消失,尤其在一些农村地区,依然保留着根据节令来调整农业生产的传统。比如,每年的立春是农历新年的重要节气之一,在这个时节,许多农民会根据天文现象和季节变化来安排田间的播种工作。现代科技虽然使得农业生产变得更加高效和科学,但天文与农事的结合依然在很多地方影响着农民的生产决策。例如,依据日照时间变化来调整播种周期,或者根据天文台发布的天气预报来决定是否进行耕种,都是传统与现代的结合。

无论是古代的天文志,还是现代的农业实践,一月的节令与自然的结合,都展现出农耕与天文密切交织的历史与文化传承。人类对于自然的感知与依赖,通过世代相传的智慧,早已渗透到日常生活的每个角落,成为民族文化不可分割的一部分。