节日祝福语:用文化的语言传递温暖

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 17:36:03

在中国传统文化中,节日祝福语不仅是一种表达美好祝愿的方式,更承载了浓厚的文化内涵。无论是农耕文化的影响,还是天文现象的启示,节日祝福语都体现了人们对自然、生活以及未来的深刻思考与感恩。我们从古代典籍中的记载中可以看到,这些节日祝福语逐渐形成了独特的文化传递方式,至今仍影响着我们的生活。

农耕文化的根基

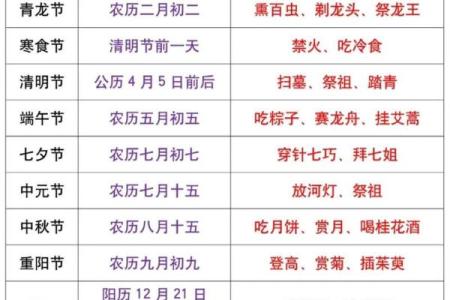

中国传统节日往往与农耕周期紧密相关。古人将大自然的变化与农事活动结合起来,创造出了诸多与季节变化、农业生产密切相关的节日。例如,春节,作为最具代表性的节日之一,它起源于古代的“岁首祭祀”。春节不仅是对新一年丰收的祈盼,更是对祖先的祭拜与感恩。这一节日习俗的起源可以追溯到《诗经》中提到的“岁时祭”,它表达了对自然循环与季节变化的敬畏。春节的祝福语,如“新春快乐”、“万事如意”,这些都是人们对来年丰收与家庭安康的美好期许。

根据《周礼》的记载,古代中国的节庆活动和祭祀往往依赖于天文观测和农耕周期的规律。农耕社会的节日,象征着对自然界的顺应与敬畏。例如,端午节的庆祝活动,不仅有赛龙舟的民间娱乐,还有吃粽子、佩香囊等习俗,这些活动都体现了驱邪祈安、求得丰收的传统思想。端午节的祝福语,通常包含了对家人健康、平安的祈愿,这一传统也延续至今。

天文现象与节日的联系

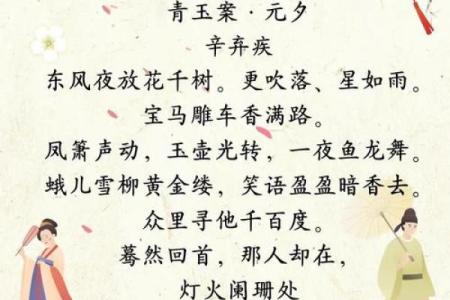

除了农耕文化的影响,节日的形成与天文现象也密切相关。例如,中秋节就与天文学上的“圆月”密切相关。古人通过天文观测,确定了秋分时节的月亮最圆、最亮,从而衍生出了中秋节。这一天,家人团聚,月圆人圆,成为象征团圆与和谐的节日。中秋节的祝福语如“花好月圆”、“合家欢乐”,正是对这一象征团圆的月亮和家庭和谐的美好祝愿。

《礼记·月令》中提到“秋分月明,适合祭月,礼仪必备”。这句话不仅揭示了中秋节与天文的关系,还强调了节日中团聚和传递祝福的文化意义。通过节日,古人不仅表达了对天文规律的敬仰,也传递了人与人之间的情感纽带。

现代传承的意义

进入现代,节日的形式和庆祝方式发生了很多变化,但节日祝福语的文化传递功能却未曾改变。现代社会的节日,虽然失去了传统的祭祀活动,但祝福语依然承载着文化的温度。例如,春节时的“恭喜发财”、“年年有余”,这些祝福语除了表达对财富的期待,更隐含了对家庭和社会和谐的期望。而现代的“中秋节快乐”则不仅仅是对月亮圆满的象征,也反映了人们对家庭团圆、亲情珍视的向往。

现代节日祝福语的变化,往往更具亲民性和简洁性,但背后却承载着人们对美好生活的热切向往。在全球化和现代化的今天,节日祝福语仍是人们心灵交流和文化传承的重要纽带,它们不仅传递着节日的气氛,也让传统文化在新时代焕发出新的生机。