全面了解:中国节日与天文现象的巧妙结合

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-08 06:27:02

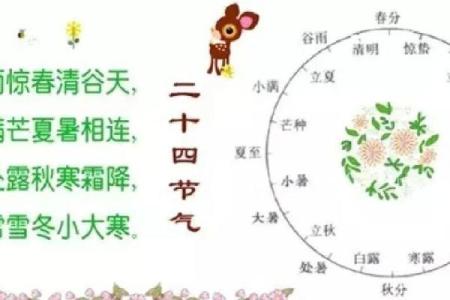

中国的节日与天文现象之间有着密切的联系,许多传统节日不仅仅是文化和风俗的传承,同时也与天文现象如节气、星座、月亮的变化密不可分。通过解读这些节日的起源、习俗以及它们如何与天文相结合,我们能更好地理解中华文化的深厚底蕴和智慧。

农历新年的天文起源

农历新年,又称春节,是中国最重要的传统节日之一。其起源与天文学有着深刻的联系,尤其与农历的“朔望月”周期密切相关。中国古人根据太阳和月亮的运动规律制定了农历,每年春节的日期通常在公历的1月或2月之间,这与冬季的节气“立春”相对应。春节的习俗,如贴春联、放鞭炮等,旨在驱邪避灾、迎接新的农耕周期。

古人认为,春节标志着新的农耕季节的开始。立春的到来意味着自然界的复苏,万物开始回春。传统的“迎春花”和“腊八粥”也是通过饮食和活动来表达对自然界天象变化的认同和尊重。春节期间,祭祖、家庭团聚等活动不仅体现了家族对祖先的敬仰,也与古代天文观念中“天人合一”的哲学思想相契合。

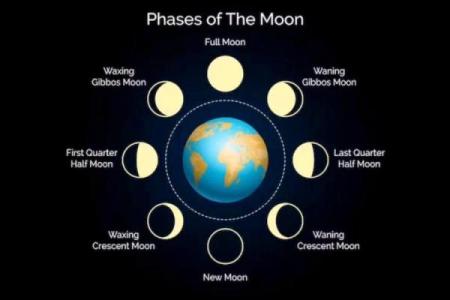

中秋节与月亮的文化象征

中秋节是与月亮紧密相关的传统节日,历史上,月亮的盈亏变化成为中国文化中许多节令习俗的基础。中秋节的庆祝活动通常会在农历八月十五举行,这一天恰逢秋季的满月,月亮最圆、最亮。这个节日的起源也与古代的天文观测密切相关。古代农民通过观察月亮的变化,来判断农作物的生长周期,而中秋节的设立正是为感谢月亮的恩赐和收获的丰盈。

根据《礼记》中的记载,古人认为“月圆人团圆”,这不仅是对自然天象的观察,也是对家庭团聚和丰收的象征。节日期间,吃月饼、赏月、猜灯谜等活动,不仅仅是为了庆祝,也是通过这些习俗对月亮的致敬。月亮的变化象征着时间的流转和生命的周期,而中秋节正是将这一天文现象转化为民间庆祝活动的典范。

现代传承中的天文文化

在现代社会,许多节日依然保留了与天文现象紧密结合的传统。在一些城市,特别是年轻人群体中,节庆活动不仅限于传统的聚会和宴席,天文观测也成了一项重要的文化活动。例如,在中秋节时,许多人会选择参与天文台的月亮观测活动,或是在户外举办赏月晚会,借助现代天文设备观察月亮的细节。这种传统的延续不仅保留了古老的文化特色,也让现代人能够通过科技的力量更加深入地了解天文现象。

此外,现代的节气和传统节日也开始与天文教育相结合。在学校和社区,孩子们通过学习农历的起源和天文知识,逐渐认识到这些节日不仅仅是文化活动,更是对自然和宇宙规律的崇敬。通过天文现象来理解节令的变迁,帮助年轻一代建立起对祖先智慧的尊重,同时也强化了他们对科学的兴趣。

中国节日与天文现象的结合,不仅展示了古人对天体运行规律的敏锐观察,也反映了人类与自然和谐相处的哲学思维。无论是农耕社会的依赖天文来指导生产,还是现代社会通过天文文化活动来延续传统,这些节日和习俗都在人们的日常生活中留存了深刻的印记。