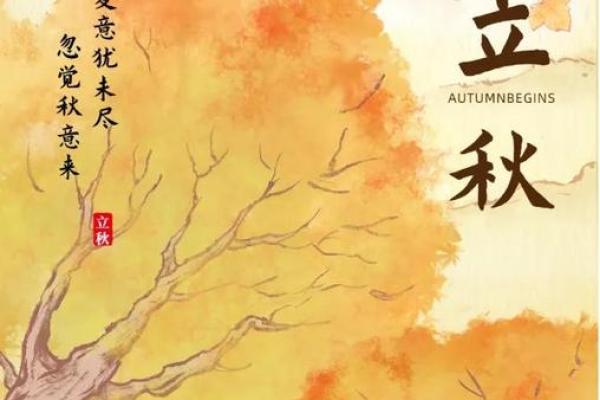

天文现象:立秋与太阳直射点的微妙关系

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 17:47:28

立秋是中国二十四节气中的第十三个节气,标志着炎热的夏季逐渐结束,秋季的脚步临近。根据天文学的原理,立秋与太阳直射点的微妙关系,不仅在气候变化上有所体现,也深刻影响着农耕社会的生产活动和传统文化的形成。

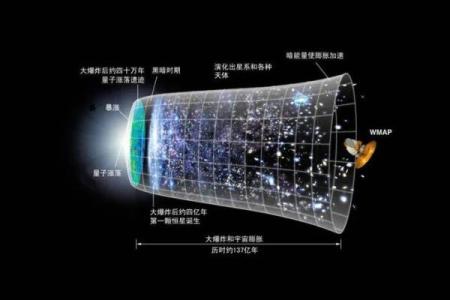

立秋的天文学起源

立秋的到来与太阳的位置密切相关。每年的8月7日或8日,太阳进入黄经135°,此时昼夜平衡出现变化,白天的时间开始逐渐缩短,夜晚逐渐变长。在立秋节气前后,太阳直射点逐渐偏离赤道,向南半球移动,意味着北半球逐步进入秋季。尽管气候并不会立即发生变化,但气温、湿度等的逐步转变是与太阳位置关系密切的天文现象。

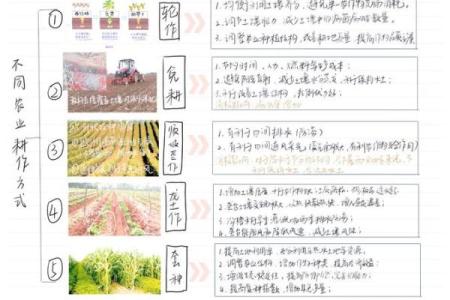

传统农耕的智慧与立秋

立秋对中国古代农耕社会有着重要的意义。在农业生产中,立秋被认为是收获的前兆。立秋之前的炎热天气导致作物生长迅速,而随着立秋的到来,温度的逐渐下降有利于农作物的成熟。在古代,农民会利用节气的变化来规划农田管理和收成时间。例如,在《黄帝内经》中提到,秋季是一个适宜收获与储存的季节,提醒农民要在这个时节提前准备好秋收工作。此外,立秋也是农民在田间劳作中感知季节变化的重要标志。

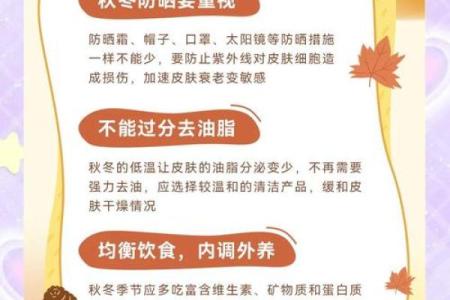

历史案例:唐代的立秋习俗

唐代时期,立秋作为节气之一,具有浓厚的农耕色彩。历史文献如《唐会要》中记载了当时立秋的习俗,尤其是在关中一带,立秋之后,百姓会举行祭祀活动,祈求风调雨顺和五谷丰登。此时,唐代的农民会提前开始进行秋季的播种准备,如翻土、施肥等农事活动,以应对即将到来的收成季节。此外,立秋后的饮食习惯也有变化,大家开始减少油腻的食物,适应秋季逐渐干燥的气候,食物更注重清淡,富含水分和维生素C的食物成为饮食主流。

历史案例:明代的立秋祭祀

明代的立秋不仅是农耕的时刻,也被赋予了祭祀的意义。明代人认为,立秋节气对农田的影响很大,因此在这一节气过后,特别是在帝都北京,朝廷会举行一系列祭祀活动,感恩自然的馈赠并祈祷丰收。民间流行立秋祭秋神的风俗,祭品中多为时令蔬果,如秋季刚刚成熟的水果和秋粮等。这些祭祀活动不仅体现了人们对自然规律的敬畏,也反映了古代社会与天文现象之间紧密的联系。

城市里的“立秋”庆典

在现代,虽然农业生产模式发生了改变,但立秋依旧被赋予了传统文化的意义。在一些城市和农村,立秋时节仍然会举行丰富多彩的庆祝活动。例如,在一些地方的社区和农贸市场,立秋当天会举办食品展示、秋收庆典等活动,展示当地的农产品和传统美食。同时,现代人们在立秋时也有食补的习惯,尤其是通过“贴秋膘”来补充夏季消耗的能量。在这个节气,秋季食补的风俗与古代的祭祀活动相互呼应,体现了节气对现代生活方式的影响。

立秋的天文现象与其在历史中的文化内涵相辅相成,反映了中国古代农耕社会对自然规律的深刻理解,并且这些传统习俗至今仍然在现代生活中有所传承,成为了我们文化的重要一部分。