汉族传统节日与农耕文化的深刻联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-21 13:00:05

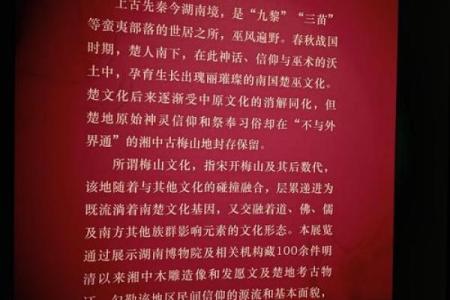

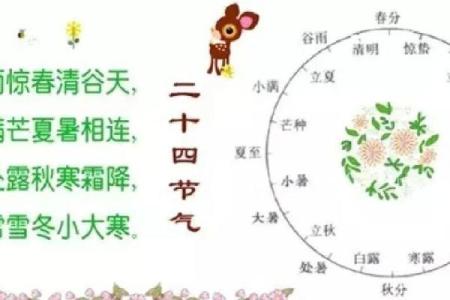

农耕文化在中国历史悠久且深刻地影响了各个方面的社会生活,而汉族的传统节日也深深扎根于农耕与天文的变化之中。自古以来,节日的设定不仅仅是为了纪念某些历史事件或人物,更是和农业生产、季节变换密切相关。许多传统节日和习俗,都体现了人们对于自然、天象和农田劳作的尊重和依赖。

春耕与春节

春节作为汉族最为重要的传统节日之一,源于农耕文化中的春耕祭祀。古代的农民生活与农业生产息息相关,春节便是为了迎接新一年的春耕而设定的节日。根据《礼记》记载,春节的设定是在立春之后的第一个月初,旨在祈求来年五谷丰登、国泰民安。春节的许多习俗,如祭祖、吃年夜饭、放鞭炮、舞龙舞狮等,实际上是为了驱逐邪气、保佑农田丰收。

节日期间,家家户户会准备丰盛的食物,寓意着来年的富裕与安康。饺子和年糕作为春节的传统食品,象征着团圆和好运,而这些食品的制作也往往与农田的丰收有着某种关联。比如,年糕在古代就与稻谷的丰收相联系,而饺子则是农民用来庆祝寒冬过后的象征性食物,体现了春天即将到来,农耕生活也将重新开始。

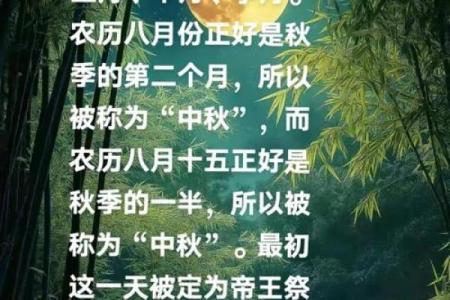

秋收与中秋节

中秋节的起源与秋收有着密切的关系。《史记·天官书》记载,古人通过天文观测,发现秋分时节太阳和月亮的轨迹发生变化,而中秋节恰好是在秋分之后的十五日,象征着农田丰收之时。这个节日的庆祝活动主要围绕着家庭团圆和丰收的庆祝,体现了农业社会对季节变化的深刻认知。

在传统习俗方面,赏月和吃月饼是中秋节的核心活动。月饼的形状和象征意义也与农耕文化相联系,月亮的圆满象征着人们对家庭团圆的期望,而月饼中丰富的馅料,则代表着丰收的果实。中秋的庆祝活动,实际上就是对一年的辛勤耕耘成果的庆祝和感恩。

现代传承与农耕节庆

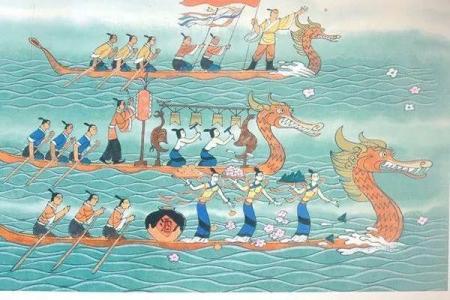

尽管现代社会已经进入了工业化和信息化的时代,许多传统节日依然在日常生活中占据着重要地位,并且逐渐被融入到现代社会的文化传承中。以端午节为例,虽然如今的端午节更多被看作是文化和历史的象征,但其最初的目的与农耕文化紧密相连。端午节的源起可追溯到古代的粽子祭和驱邪活动,最初是为祈求农田平安,避免病虫害。

现代社会在端午节期间依然保持着赛龙舟、吃粽子的传统习俗,这不仅是为了纪念屈原,更重要的是其背后承载的农业节令意义。赛龙舟本来是为了祈求雨水及时、农田得以灌溉,而吃粽子则象征着丰收和团圆。这些习俗延续至今,依旧与农耕文化保持着深厚的联系。

如今,节日的传承与创新并行,越来越多的人开始认识到传统节日背后的文化价值,尤其是与农耕、天文、节令等密切相关的部分。现代社会的年轻人不仅仅是传承节日的习俗,更是通过这些节日反思和回顾与自然的关系,以及我们生活中如何通过这些传统,维系与自然的和谐共生。

这些节日和习俗,不仅仅是对过去农业生活的纪念,更是人与自然、天象与生产的深刻联系的体现。在现代社会中,我们依然能够从这些节日中汲取智慧与力量,感受到与土地、与自然、与家人之间的紧密联结。