习俗传承与节日排列:如何通过节庆感知文化根脉

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-05 18:54:01

在中华文化中,节庆不仅是人们休息和团聚的时刻,更是文化传承的重要纽带。通过节庆活动,能深刻感知到民族的根脉,尤其是农耕文明与天文知识如何通过节庆融入生活,影响着代代相传的风俗习惯。

农耕文化的深刻印记

中国传统节日的起源多与农耕社会息息相关。中国自古就有“岁时祭祀”之习,节庆往往与自然的循环、农事的安排密切相连。例如,春节作为中国最重要的传统节日,起源于古代的“祭灶”,这个节日背后,包含了农耕文化的深刻烙印。春节的庆祝,往往标志着冬去春来,象征着农耕社会对新一轮农业耕作的期待与祝愿。人们在这一天举行祭祖仪式,祈求丰收,期望土地的恩赐。同时,春联、放鞭炮等习俗也体现了驱邪避灾、祈福迎祥的意图。这些活动不仅仅是简单的庆祝,更是对古老农耕文明的传承与尊重。

此外,清明节的起源与农耕社会的“祭祖”习惯息息相关。每年春季,农民会在清明前后开展春耕活动,这一节日也成为了祭祖、扫墓的重要时机。清明时节,气候逐渐回暖,农田开始复苏,正是播种的时节。人们通过扫墓和祭祖活动,不仅纪念先人,更是在祭祀的仪式中传递着对土地与自然的感恩之情。

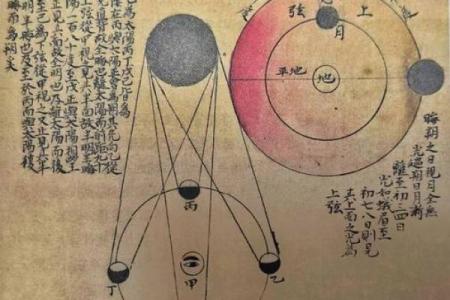

天文历法的文化根基

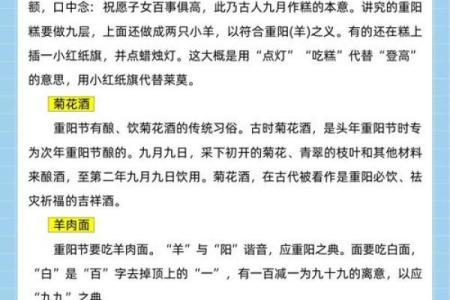

除农耕外,天文历法在节庆中的影响同样不可忽视。古人通过观察天象,制定了复杂的历法,并将这些天文知识巧妙地融入到节庆活动中。以中秋节为例,这一节日的庆祝源自古人对月亮的崇拜与观测。在古代,月亮象征着丰收与团圆,尤其是在秋收季节,满月代表着人们对五谷丰登的感恩。中秋节的起源,正是结合了天文历法对月亮的崇敬,逐渐形成了人们通过赏月、吃月饼等习俗来庆祝这个节日。

此外,端午节也是天文历法与农耕文化交织的结果。端午节的时节通常为夏季,气候湿热,古人认为这时是疾病容易传播的时节。因此,端午节的粽子、赛龙舟等习俗,既有驱邪避疫的目的,又融合了天文对夏季气候变化的深刻认识。

现代传承中的节庆变迁

随着时代的变迁,许多传统节庆习俗在形式上发生了变化,但其文化内涵依然得以传承。现代社会,节庆更多地融入了娱乐、休闲等现代元素,但人们对节庆背后文化的认知和尊重却未曾改变。例如,春节如今不再仅仅是家庭团聚的时刻,它已经成为了全球华人共同庆祝的节日,展现了中国传统文化的包容性与普及性。现代的春节,不仅有家庭聚会、年夜饭,还有许多创新活动,如灯会、庙会、春节联欢晚会等。通过这些现代活动,传统的节庆文化得到了新的表现形式,也吸引了更多年轻人参与和传承。

现代社会对节庆的传承,也更加注重对传统文化的发掘与保护。通过各种形式的节庆活动,不仅能让现代人感知到农耕和天文文化的独特魅力,更能在不断变化的时代背景下,保持对传统文化的认同和尊重。