探索中国节日日期与传统文化的深层联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-16 11:00:03

中国是一个拥有丰富文化和悠久历史的国家,其中的传统节日与深厚的文化底蕴密不可分。许多节日的日期和习俗都有着与自然、天文、农耕等密切相关的背景,传承至今,成为每年不可缺少的文化盛宴。

春节:农耕与天文的交汇点

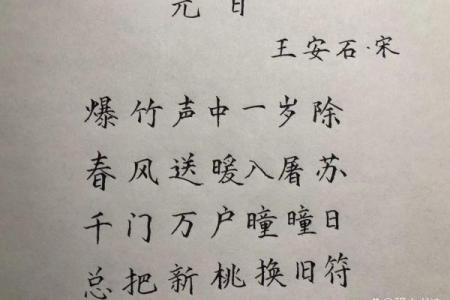

春节是中国最为重要的传统节日,它不仅是农历新年的开始,也是家人团聚、辞旧迎新的时刻。春节的日期通常在农历腊月的最后一天,也就是“大寒”之后的第一个新月,标志着冬季的结束与春天的来临。从天文角度看,春节与太阳、月亮的运动密切相关。农历是根据月亮的周期制定的,因此每年春节的具体日期都会有所不同。

春节的习俗深深植根于农耕文化。在古代,春节是农民祈求丰收的时刻,祭祖、放鞭炮等活动,不仅是为了驱逐邪灵,也是为了祈求来年的丰收。这种与自然的紧密联系,可以追溯到《礼记》中对节令的记载,早在周代,人们便通过天文观测来确定农耕的最佳时机。通过春秋的交替,人们与自然节律保持一致,体现了农耕社会的智慧与敬畏。

端午节:纪念与天文的结合

端午节,又叫龙舟节,是为了纪念古代楚国的诗人屈原而设立的。端午节的日期定在每年农历的五月初五,这一日期的选择也与古代天文观测有关。根据《淮南子》中的记载,五月初五是太阳到达夏至时节,天象上最为明显,象征着阳气的旺盛。此时,人们通过举行龙舟赛、吃粽子等活动,来驱逐夏季的邪气,保健康安。

端午节的起源虽然与屈原的悲剧故事紧密相连,但其中的许多习俗都源自农耕时代对季节变换的理解。粽子作为端午节的重要食物,它的形状和内容物常常与五谷、草药等自然食材相关,体现了人们对自然的尊重与利用。而龙舟赛,则是古人用来测试水域变化、祈求风调雨顺的一种活动。端午节不仅是文化记忆的传承,也是人们与自然节律、天地相合的象征。

弘扬与创新的交织

进入现代社会,许多传统节日仍然被广泛庆祝,并且在形式上逐渐丰富和创新。以春节为例,尽管传统的家族团聚和祭祖活动依然占据着重要地位,但现代社会的春节,更加注重消费、旅游等元素的加入。在大城市,跨省旅游、与朋友聚会,甚至是春节晚会的收视率,都成为了新的文化现象。

然而,尽管形式有所变化,节日背后的文化根基却并未消失。许多现代人依然会在春节时,通过食物、礼物、习俗等方式,向传统文化致敬。例如,春联的张贴、年夜饭的准备、放烟花的传统,依然在现代社会中大放异彩。端午节的龙舟竞赛和粽子的食用,也是保持了传统习俗的同时,融入了现代社会的娱乐元素。通过这样的方式,传统文化得到了新一代人的传承与创新。

中国的传统节日不仅仅是日期和习俗的组合,它们是历史、天文、农耕等多重因素交织的结果。通过节日,古人用心记录和观察天象变化,借此传递对自然和宇宙的敬畏与感恩。而今天的我们,依旧在传承这些文化的同时,赋予它们新的内涵和形式,让这些节日依然焕发着独特的魅力。