民族传统节日与自然环境的紧密联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-21 13:00:21

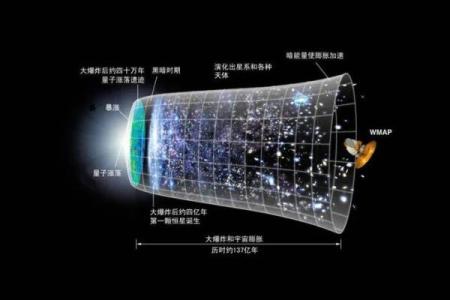

随着季节的更替和自然的变化,许多民族的传统节日都在其背后蕴含着与自然环境的紧密联系。从农耕的轮回到天文的变换,传统节日的形成不仅反映了人们的生产生活,更是与自然现象、天文历法紧密相连。通过解析不同历史时期的节日传统,我们可以更深刻地理解这一点。

农耕与节日的渊源——春节

春节作为中国最重要的传统节日之一,其起源可以追溯到远古的农耕文明。在中国古代,农业生产是社会经济的基石,节令变化直接影响着农业活动的安排。春节的日期通常在冬季的最后一天或者立春前后,紧随其后的春耕季节。因此,春节有着浓厚的农耕色彩,庆祝的核心是告别旧岁、迎接新年的农耕时节。

春节期间的各种习俗,也都体现了与自然环境的联系。春节的年夜饭以“团圆”为主旨,寓意着丰收与和谐,而“春联”和“鞭炮”则象征着驱逐邪恶与迎接春天的到来。此外,春节的食物通常是应季的食材,比如饺子、年糕等,代表着对未来一年丰收的祈愿。根据《礼记·月令》记载,在春节期间,农民会举行祭祀仪式,祭天祈求来年丰收,体现了人与自然和谐相处的思想。

天文与节日的关联——端午节

端午节的起源则更为复杂,既有纪念屈原的历史背景,也与天文历法和自然环境紧密相连。端午节定于每年农历五月初五,恰逢夏季的开始。五月正是气候湿热、虫害繁多的时节,在古代,这个季节的农田和人们的健康都受到威胁。端午节的很多习俗,如挂艾草、佩香囊,都是防治疾病、驱邪避害的传统,体现了人们对自然环境的应对智慧。

在《山海经》和《淮南子》这类古籍中,有许多关于端午节的天文与自然关联的记载。这些典籍提到,端午节的日期与太阳的升降变化密切相关,而通过祭祀和饮食活动的安排,人们试图通过天文的变化来影响自己的生活与生产。比如,粽子作为端午节的传统食品,其形状和食材的选择便与农时的安排有着直接关系。古人认为,吃粽子能够保健驱邪,保佑农田丰收。

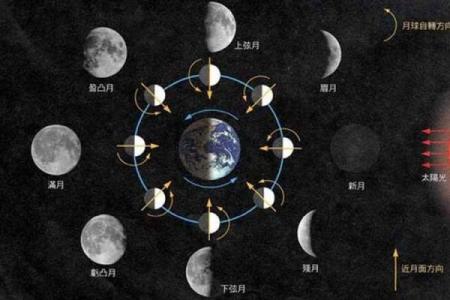

现代传承与节日习俗的延续——中秋节

在现代社会,许多传统节日仍然延续着与自然环境的联系,尤其是在中秋节的庆祝中尤为明显。中秋节定在农历八月十五,这一时节是中国传统农业社会收获的季节。自古以来,中秋节便有“月圆人团圆”的说法,人们在这一时刻抬头望月,寄托着对亲人的思念与对生活美好的祝愿。

中秋节的传统习俗,如吃月饼、赏月,既是对自然景象的欣赏,也是对丰收与团圆的象征。《周礼》中的记载提到,在这一时节,古人通过观察月亮的盈亏变化来判断农田的作物生长情况,并根据月亮的周期调整农事活动。现代的中秋节,尽管与农耕生产的紧密联系有所减弱,但人们依然在这一节日里以食物和家庭聚会为核心,表达着与自然环境和谐共生的文化传承。

从农耕的周期到天文的变换,再到现代的生活方式,民族传统节日的形成与自然环境的关系贯穿始终。它们不仅仅是历史的延续,更是在现代社会中不断传承和演绎的文化现象,提醒我们无论时代如何变化,人与自然之间的密切关系始终不变。