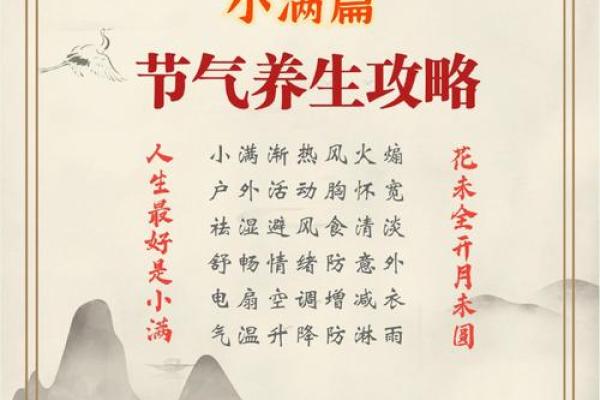

农耕节气的养生智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-19 20:18:02

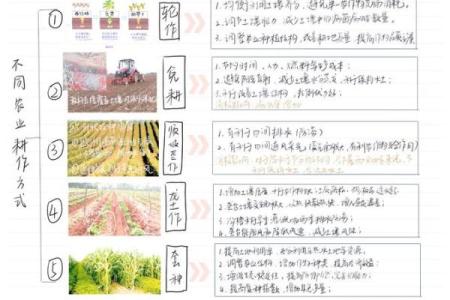

在古代中国,农耕文明的发展与人们的日常生活息息相关,而天文与节气的变化则成为了指引人们生活的重要依据。农耕节气不仅影响着农业生产的周期,也深刻影响着古人们的饮食、健康和生活方式。通过理解农耕节气的养生智慧,我们能够更好地与自然和谐共生。

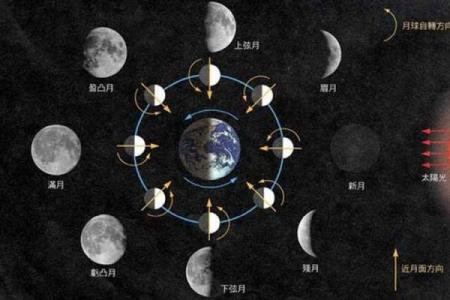

农耕与天文的关系

农耕节气起源于古代天文学的观察,古人通过观察太阳、月亮与星象的变化,制定了24个节气,这些节气不仅仅是农业生产的指南,更与人体健康密切相关。节气的变化反映了气候的变化,而气候的变化直接影响着人体的生理活动。比如春夏之交,气温升高,人体的阳气逐渐上升,这时适合进行体力活动,增强免疫力;而秋冬季节,气候逐渐寒冷,阳气收敛,人体需要更多的休息与保养。

传统习俗与养生饮食

在古代,随着节气的变化,传统的饮食习俗也有所不同。春季,万物复苏,正是补充阳气、增强体力的时节。此时,人们习惯食用一些温阳补气的食物,如枸杞、桂圆、红枣等,来调节身体的生理状态,增强免疫力。而夏季,气温炎热,人体容易出现内热,导致消化不良。此时,人们饮食偏向清淡,注重食用一些利水清热的食物,如绿豆汤、莲子粥等,以帮助身体散热和排毒。

历史案例:春秋时期的《黄帝内经》

《黄帝内经》是我国传统医学的经典之一,也是农耕节气养生智慧的重要来源之一。书中提出了“春生、夏长、秋收、冬藏”的养生原则,强调顺应四季的变化,调整饮食和作息,以保持身体的健康。春季,气温回升,阳气上升,人体的血液循环加速,适合进行一些适度的运动,如散步、打太极等,以促进气血流畅,增强体质。秋冬时节,阳气渐收,正是养阴的好时机,此时应该多食用一些滋阴润肺的食物,如梨、百合、枸杞等。

历史案例:唐代的“饮食节令”

唐代的医学与饮食文化也与节气有着紧密的联系。唐代医学家孙思邈在《千金要方》中提到,根据节令变化调整饮食的重要性,春夏秋冬四季各有其适宜的饮食法则。比如,在夏季,气温炎热,人们容易出汗,失去大量水分,因此饮食中应增加一些清凉、解毒的食物。此时,草药、绿豆、苦瓜等清热去火的食物成为人们餐桌上的常客,帮助人们调节体内的热气。

节气养生在当今社会的应用

进入现代社会,尽管科技发展迅速,但传统的农耕节气养生智慧依然在许多人日常生活中得到了传承和应用。尤其在养生文化日益流行的今天,很多养生书籍和健康饮食指南都将节气作为重要的调养依据。例如,春季的早晨,越来越多的人选择做晨跑或瑜伽,以适应春季阳气升发的特点;秋冬季节,许多现代人开始注重保暖、食用滋补汤品,力求在寒冷季节保持身体的阴阳平衡。现代中医也常结合节气调整治疗方案,推崇“春夏养阳,秋冬养阴”的养生理念。

通过理解并融入农耕节气的养生智慧,我们能够在日常生活中与自然相应,做到身心健康。