天文事件与民俗传说的交织

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-26 00:18:02

每当夜空出现某些特别的天文现象时,地面上的人们总会为此感到惊奇,并通过民间的传说和习俗来解读这些神秘的天象。在中国传统文化中,许多民俗与天文事件息息相关,既是农耕社会对自然的敬畏,也是人类通过传说试图理解宇宙的方式。这种交织关系体现了天文现象与民俗传说之间的深刻联系。

农耕与天象的起源:传说中的“牛郎织女”

中国古代的农耕文化极为注重天象的变化,特别是星象的观测。在夏季的七月初七,正是银河上的“牛郎织女”传说的背景时间,天上的牛郎星和织女星分别代表着一个相爱的男女,他们每年只能通过鹊桥相会一次。这个传说起源于古代对夏季星座的观察,尤其是天河(即银河)的出现和七夕节的农耕文化习俗。

在古代,七夕节是农田劳作的一段喘息期,农民们通过祭祀牛郎织女,祈求丰收,寄托着人们对农耕生活的希望与敬畏。这一节日不仅有着浓厚的民间传说,还与当时的天文现象息息相关。因为牛郎织女星的位置是根据天文学家的观测所设定的,而银河的“鹊桥”在夏季的夜空中尤为明亮,给人一种神秘浪漫的氛围,恰如其分地与古人对星空的解读相结合。

天文现象与饮食习俗:重阳节的“菊花酒”

重阳节是中国传统的节日之一,位于每年的农历九月九日,这一节日与天文现象——即“重阳之月”紧密相关。九月九日通常是秋高气爽,天气清凉的时候,而这一天的月亮在古代是最为明亮的之一。因此,重阳节有着“登高望远”和“祭祖”的习俗。此外,重阳节还有着品尝菊花酒和吃重阳糕的传统,因菊花被认为能够驱邪保健,符合古人对秋季气候的适应和健康需求。

这一节日的起源不仅与天文现象的观测有关,还与农耕社会对自然规律的适应有密切关系。秋天是农忙之后的休整期,重阳节的习俗通过赏菊和饮酒来象征着这一时节的宁静与希望。古代诗人杜甫的诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,更是点明了这一节日的秋季背景。

天文观测与民俗的结合

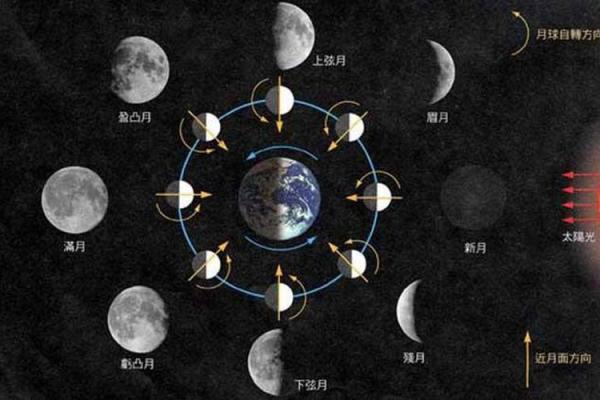

随着科技的进步,现代社会对天文事件的理解已经不再仅限于传说和民俗,但这种古老的传承仍在一些地方得到保存与发扬。例如,每年的“天文月”活动,特别是“中秋赏月”活动,不仅仅是一个简单的聚会,更是通过望远镜观察天体,进行天文讲解和民俗文化的交流。这种结合现代天文观测技术与传统习俗的活动,成为了当代文化的一个新形式。

现代社会中,天文现象不仅为科学家提供了研究的资料,也为普通人带来了不同的文化体验。例如,随着“超级月亮”现象的到来,人们不再仅仅是按照古老的传说来解读月亮,而是通过观测和理解其背后的天文学原理,参与到全球的天文活动中。尽管如此,传统的祭月习俗和中秋节的家庭团聚,依然在许多地方保持着,并且通过现代的形式传承下来。

古老的传说和现代的天文事件,虽然分属不同的时代和社会背景,但它们的交织却在民间文化中产生了深远的影响。在这片浩瀚的星空下,天文现象与民俗传说继续着他们独特的对话。