民间节日:寒食节的历史与现代意义

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-29 08:36:02

寒食节,作为中国传统的民间节日,具有悠久的历史与深厚的文化内涵。这个节日的起源与农耕文化、天文现象息息相关,同时也与许多传统习俗相结合。通过对寒食节的历史案例与现代传承的探讨,我们可以更好地理解这个节日的深远意义。

寒食节的起源:农耕文化与天文现象

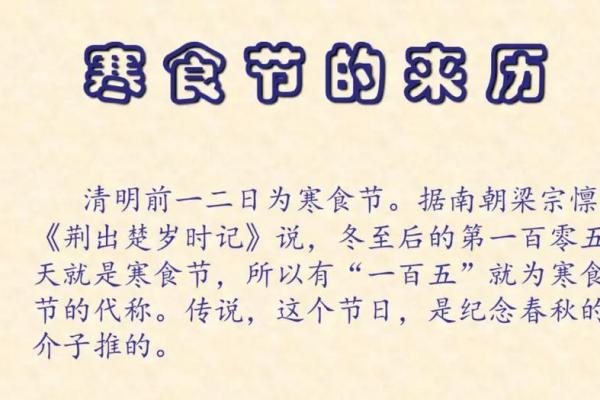

寒食节的历史渊源可追溯至春秋战国时期,最初是与春季的农耕活动密切相关。农民在寒食节时会进行春耕前的祭祀活动,祈求丰收。根据历史记载,寒食节的起源与晋国的介子推有关。传说介子推曾在晋国国君晋景公流亡时为救国君而割肉喂君,然而,晋景公未能回报其忠诚。后来,晋景公决定放火烧山捉介子推,但介子推为了忠诚,宁愿死于火中。这一悲壮故事成为寒食节的根源,节日期间,人们不生火、不煮食,以示对介子推忠诚的纪念。

此外,寒食节的时间通常是在清明节前两天,这一时段与中国古代的天文历法也有关系。农历三月初三至清明前的这段时间,是农忙季节的开始,天气逐渐变暖,冬季的寒气逐渐散去。因此,这个节日也象征着季节的交替与自然的更替,具有天文和季节的双重意义。

传统习俗:饮食与活动

寒食节的最显著习俗之一就是禁火与冷食。古代人们在这一天禁止生火做饭,取而代之的是吃冷食,最著名的便是寒食饼与冷食粥。寒食饼的做法简单,通常由小麦面粉制成,经过煮制后变得坚硬,可以长期保存。寒食节时,这些冷食不仅是祭祀的重要食品,也象征着对介子推忠诚精神的尊重。

在这一传统节日中,还有祭扫祖先的活动。寒食节前,人们会带着供品到祖先的墓前,扫墓祭祀,既是对已故亲人的缅怀,也是对家族血脉的尊重。这一习俗与清明节相似,二者互为前后相承。扫墓时,人们除了献上食物,还会燃放纸钱,表达对先人的思念与敬意。

寒食节也有许多富有特色的民间活动,例如放风筝、踏青等。放风筝的习俗源于古代人们的祈福活动,风筝被认为可以驱除不祥与灾难,给家庭带来好运。踏青则是春季游玩的传统,寒食节的踏青活动象征着人们在自然界中的新生与活力。

文化与亲情的纽带

随着时间的推移,寒食节的许多传统习俗已不再严格遵守,但其精神与文化内涵仍然得以传承。在现代社会,寒食节更多地成为了家庭团聚、缅怀祖先的重要时刻。尽管禁火做饭的习俗不再普遍,但许多家庭依然会在这个节日里进行祭祖活动,家庭成员齐聚一堂,共同怀念祖先,传递亲情与文化。

此外,现代的寒食节还承载着对环保和传统文化的重视。在一些地方,年轻一代逐渐开始了解寒食节的传统背景,参与到放风筝、踏青等活动中,带着对自然与生命的敬畏,体验传统节日的乐趣。通过这些活动,寒食节不仅成为了一个文化的传承载体,也成为了人与自然、人与家族之间情感联系的纽带。

通过这些历史与现代的融合,寒食节已经超越了最初的农耕性质,成为了充满人文关怀的节日,融入了更多的文化元素,体现了中国传统文化的深厚底蕴。