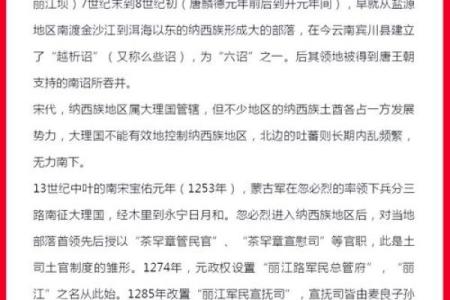

重要节日盘点,农耕文化与冬季习俗的结合

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-13 13:27:03

冬季是一个象征着丰收与团圆的季节,尤其在中国的农耕文化中,冬季节令与农事息息相关,许多重要的节日习俗与季节变换紧密相连。农耕社会的生活节奏与天文变化紧密相关,冬季作为寒冷季节,不仅是农事的休整期,也蕴含着对新一年丰收的期待与对自然规律的敬畏。

冬至:农耕社会的天文与习俗交汇

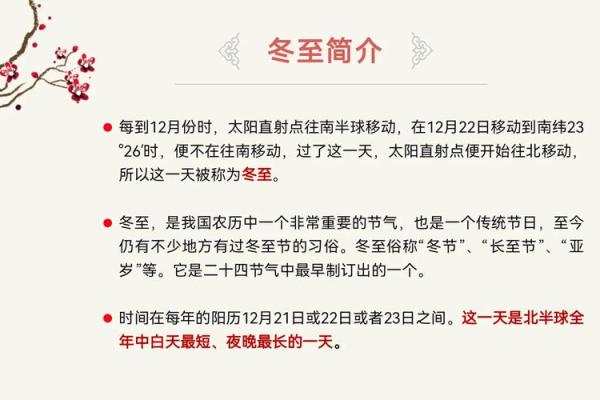

冬至是中国传统节气之一,也是与农业生产关系密切的节日。冬至的到来意味着阳光最短、黑夜最长,是一年中最为寒冷的时节。农耕文化中,冬至标志着农田的休整期,农民开始收拾农具,准备来年的播种。而在天文上,冬至的到来代表着阳气开始回升,意味着新的生长周期的开始。因此,冬至不仅是一个天文现象,更深刻影响了农民的生产节奏。

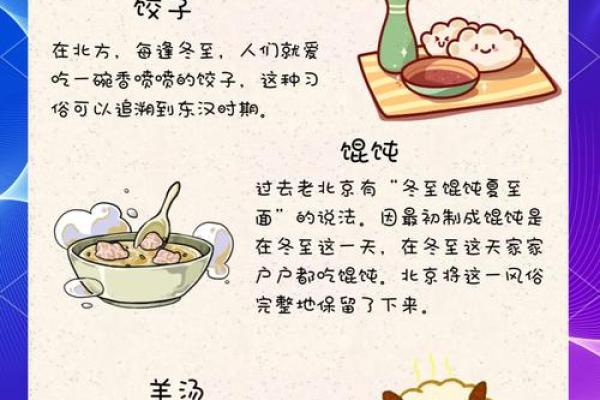

冬至的传统习俗也紧密结合了农耕文化中的“阴阳调和”观念。民间有吃饺子的传统,传说中冬至吃饺子可以避免冻耳朵,象征着温暖与团圆。通过吃饺子,农民祈愿来年的丰收与家庭的和谐。此外,冬至的祭祀活动也体现了人们对自然界变化的尊重与感恩。古代文献如《周礼》中提到,冬至时节各地的祭祀活动不仅是为了迎接阳气的回升,也是祈求未来一年五谷丰登。

腊八节:冬季的祭祀与节令转折

腊八节源自古代农耕社会的祭祀活动,原本是为了祭祀先祖和天神,以祈求来年的丰收。腊八节与冬季的农事安排密切相关,作为岁末的一个重要节令,腊八节也标志着农事逐步进入休整期。腊八节的日期大多在农历十二月初八,紧随冬至后,为农民进入年末过冬做准备提供了节令上的指引。

在腊八节,家家户户会煮腊八粥,粥的原料丰富多样,包括各种豆类、米、干果等,这些食材象征着五谷丰登、生活富足。腊八粥的制作和食用与农耕文化中的丰收紧密相关,代表着对新的一年农作物丰收的期盼。许多典籍如《礼记》中提到腊祭的习俗,强调这一节令的重要性,并指出通过祭祀活动来体现对自然的敬畏和对农业生产的依赖。

从传统到当代的延续

随着社会的发展,现代人已经不再像古代那样依赖农耕,但传统的节令习俗依然被广泛传承。在当代,冬至和腊八节依旧是家庭团聚和表达祝愿的重要时刻,许多现代城市家庭依然保持着吃饺子、煮腊八粥的习惯。尤其是在城市中,腊八节的粥品不仅仅是食物的享受,更是对传统文化的传承。

除了饮食习俗外,现代人也通过节庆活动进一步弘扬传统文化。例如,一些地方会组织冬至祭祀活动,邀请民众参与,讲解节气变化与农耕文化的关系,通过这样的方式,年轻一代能够更加理解传统节令与现代生活的结合。

通过这些节令习俗的传承,农耕文化中的自然观念、生产智慧以及人与自然的关系得以在当代社会中继续发扬光大。冬季节令的农耕文化传递了一个核心理念:敬畏自然、感恩丰收、迎接新的开始。这种文化的延续不仅仅是一种传统的延伸,更是对自然规律的深刻理解与尊重。