重阳节的农耕文化与丰收祈愿

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-25 08:45:03

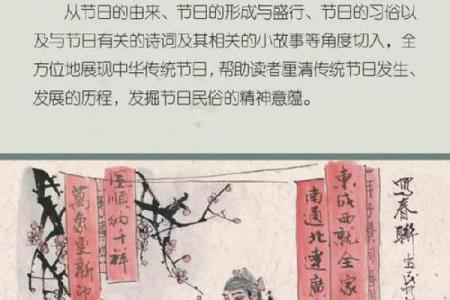

在中国传统节日中,重阳节被赋予了深厚的文化内涵。每年的农历九月初九,天高气爽,秋意浓烈,正是农耕社会的重要时刻。这一天,老百姓不仅庆祝丰收,还寄托了对未来一年的希望与祈愿。

节日的起源

重阳节的起源与古代农业社会的天文观念和农耕活动密切相关。农历九月,是秋季的关键时期,稻谷和小麦等农作物逐渐成熟,农民忙于收获。九月初九正是农事最忙碌的时刻,古人将这一天视作“秋收”的节令,认为此时对丰收的祈愿最为重要。

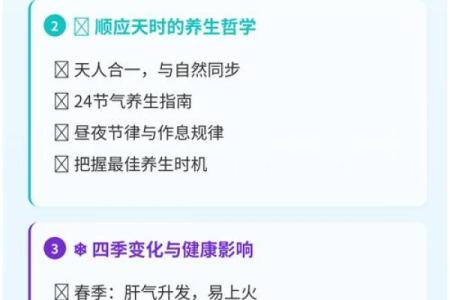

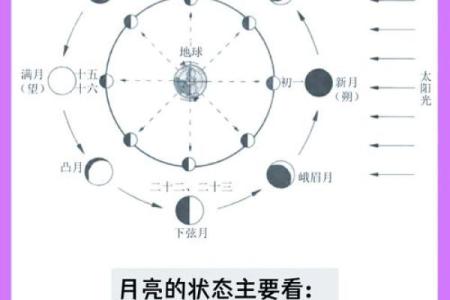

天文学上,九月初九又与天文现象相结合。古代人认为,数字“九”具有阳刚之气,重阳节正值阳气最强的时候。自古有“九九消寒”之说,强调在此时节气候转寒,是对寒冬的提前应对。而这一时节的丰收,体现了人类与自然的和谐共生。

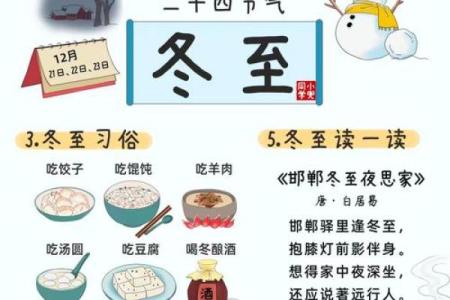

传统习俗与饮食

重阳节的传统习俗多与农业和丰收密切相关,特别是在饮食上,有着丰富的象征意义。吃重阳糕是这一节日最具代表性的传统,重阳糕由九层糕叠加而成,象征着年年高升、步步高升。糕中加入的五谷杂粮,如红枣、桂圆等,也有着健康和长寿的象征。

此外,登高望远也是重阳节的传统活动之一。古人认为登高可以驱散灾厄、祈愿长寿,同时也象征着对未来的展望。古时,尤其是在农村地区,人们会在这一天登上山丘或高地,望着满目金黄的田野,感恩丰收,寄托对来年好收成的期盼。

历史案例:古代的“重阳节”

重阳节的历史悠久,可以追溯到两千多年前。最早的记载见于《山海经》一书,后来在《礼记》和《左传》中也有记载。在唐代,重阳节已经被定为国家法定节日,成为社会广泛参与的民间庆典。唐朝诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便描绘了重阳节的习俗:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。”诗句通过对秋天景象的描写,表达了作者在重阳节思乡与丰收的双重感受。

在明清时期,重阳节的风俗愈发盛行,尤其是农民和士族阶层,在这一天都会举行丰收祭拜活动。农民通过祭天、祭地、祭祖等仪式,祈求土地的富饶与来年的好收成。

现代传承与创新

进入现代,重阳节的农耕文化与丰收祈愿依然保留,并通过一些创新活动得到延续。如今,虽然大部分人已不再依赖农业生产,但在乡村地区,重阳节的庆祝活动依然丰富。许多地方通过组织登高活动、乡村集市、农耕文化节等形式,弘扬传统文化。

在现代社会,许多城市也将重阳节与敬老爱老活动相结合,强调长寿与健康的主题。通过组织登高、健步走等健身活动,呼吁人们关注身体健康,传承尊老敬老的传统美德。

现代社会通过文化创新,让重阳节不再仅仅是一个节令性的庆祝活动,而是成为了传统文化的传承和展现的契机。通过不同的方式,这个节日不仅带来了农耕文化的回归,也体现了人与自然、人与社会和谐相处的理念。