中国传统节日中的农耕智慧与生活美学

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-13 16:36:14

农耕文明是中国传统文化的根基之一,农业活动与天文知识、节令变换紧密相连。古人根据季节变化和自然规律形成了一套丰富的节庆制度,这些节日不仅反映了对大自然的敬畏,也寄托了人们的生活智慧与美学观念。

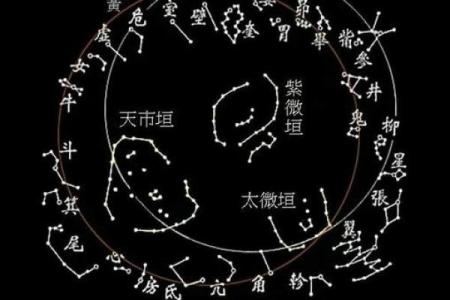

农耕智慧的起源:天文与节令的紧密联系

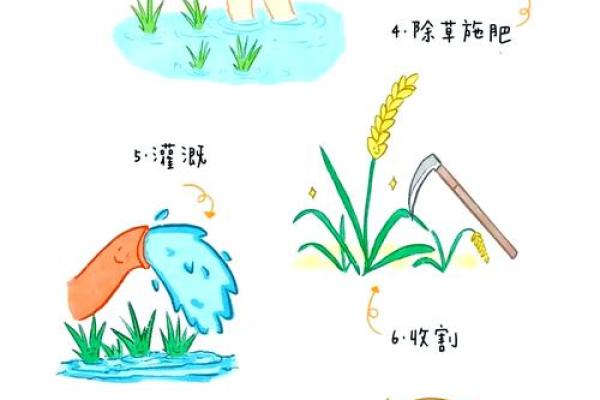

中国古代的农耕智慧,往往与天文现象紧密相关。天干地支、二十四节气等系统,都是根据自然规律总结出来的,目的是帮助农民把握合适的耕作时机。例如,立春作为二十四节气的第一个节气,标志着春耕的开始。此时,气温回升,冰雪融化,土地适宜播种。农民依据天文现象进行耕种,形成了“春耕、夏耘、秋收、冬藏”的循环节奏。

此外,农历中的月份和节令通常与太阳和月亮的运行密切相关。春秋时期的《左传》就有记载,农事安排与天文周期息息相关,正是这些天文知识构成了古人对农耕的深刻理解与实践。节令的变化不仅决定了农业活动的时间安排,还在日常生活中影响着饮食、祭祀等习俗,展现出中国古代人民智慧与自然和谐共生的理念。

传统节日的习俗:饮食与活动的文化传承

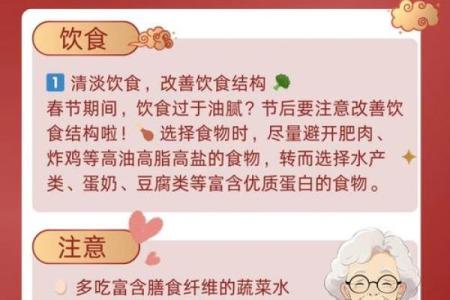

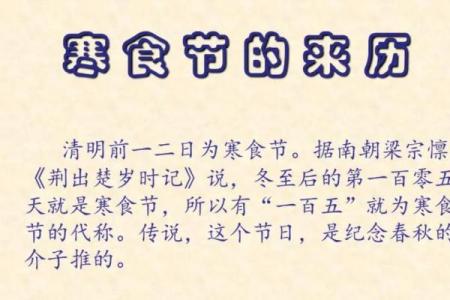

中国传统节日如春节、清明、端午等,往往蕴含着深厚的农耕智慧。例如,春节的团圆饭便融入了丰富的农耕象征。年夜饭上的食材,如鱼代表“年年有余”,饺子则寓意“招财进宝”。这些饮食习俗不仅是对丰收的庆祝,也是对农耕社会自给自足生活方式的追忆与尊重。

在端午节的习俗中,赛龙舟与吃粽子是不可或缺的活动。这一节日起源于纪念古代爱国诗人屈原,但其中也包含了深厚的农耕文化意义。赛龙舟象征着对丰收的祈愿,粽子中的糯米象征着土地的滋养,粽叶包裹着丰收的希望。端午节的庆祝活动,通过饮食和运动的结合,反映了人们对土地与自然的崇拜,也展示了节令转换中的美学思想。

节日与农耕文化的延续

在现代社会,虽然农业生产方式发生了巨大的变化,但中国传统节日的农耕智慧依然在各地得到传承与弘扬。随着农耕文化的复兴,越来越多的城市居民也开始重拾传统节日的习俗,参与农耕体验活动。比如,在春节期间,一些地方会组织传统的农耕文化展览和体验活动,市民可以亲自参与播种、耕田等农事活动。这些活动不仅让现代人体验到农耕社会的艰辛,也让他们更深刻地理解到农业与节令、饮食与自然之间的密切关系。

同时,现代科技的发展也为农耕智慧的传承带来了新的机遇。通过大数据和气象预报,农民可以更加精准地掌握种植时机与气候变化,这与古代天文知识的应用异曲同工。如今的传统节日,不仅保留了丰富的文化内涵,更融入了现代科技,使农耕文化得以在新的时代背景下焕发出新的生命力。

通过对中国传统节日的深入探讨,可以看出,农耕智慧不仅仅体现在农事活动的安排上,还深入到日常生活的方方面面。无论是古代的天文知识,还是现代社会的文化传承,农耕与节令的紧密关系,始终体现着人与自然和谐共生的思想。这种智慧与美学观念,不仅仅是对土地的敬畏,更是对生命和自然的礼赞。