十一月节气的养生秘诀,如何顺应天时调养身体

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-13 15:27:02

随着寒冷的天气逐渐来临,十一月的节气已悄然进入了人们的生活。这是一个重要的时节,不仅是农耕文化的关键时期,也是人们养生的最佳时机。如何顺应天时调养身体,保持健康,成为了古代和现代人们共同关注的话题。

天时与养生的关系

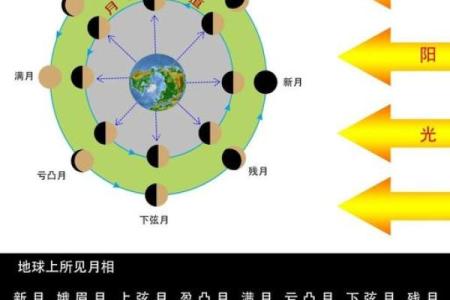

在中国古代,天时被认为是影响人类健康的重要因素。农耕文明的根基让人们深刻意识到季节变化与人体的紧密联系。每一季节的变化,都影响着大自然的气候、作物的生长以及人体的生理变化。特别是进入十一月,秋冬之交,天气寒冷,人体的阳气逐渐收敛,阴气则开始盛行。此时,适时地进行养生调理,顺应天时,是保护健康的重要方式。

传统习俗:饮食与活动

在传统习俗中,十一月的养生非常注重食疗和适度的运动。食物上,特别推荐一些温补的食物,如红枣、桂圆、黑芝麻、山药等。这些食物能够帮助滋阴补肾,增强身体抵抗力。桂圆、红枣等食材的加入,不仅能提供身体所需的营养,还能帮助调节气血,特别适合在这寒冷的季节食用。

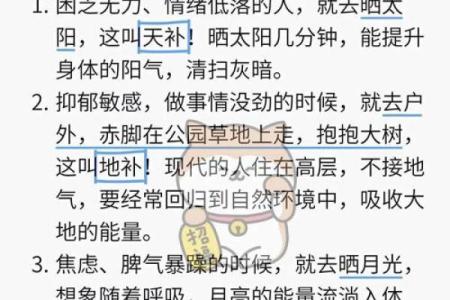

此外,运动也是养生中的一个关键点。冬季气候寒冷,人们通常会减少户外活动,但适当的体育锻炼仍然至关重要。古人提倡“冬练三九”,就是鼓励人们在寒冷的季节进行适量的运动。虽然外部气温较低,但通过锻炼,能够激发体内的阳气,增强免疫力,从而抵御寒冷带来的不适。

农耕文化中的天时调养

在古代,农耕社会的养生与节气息息相关。以《黄帝内经》为例,它详细记录了每个节气养生的方法,强调根据季节的变化来调节饮食、作息和行为。十一月是“寒露”和“霜降”之后的时期,随着气温的逐渐下降,人体应当注意保暖,避免阳气外泄。书中提到“秋冬养肾”,建议适时进补一些温热的食物,如羊肉、牛肉等,帮助抵御寒冷,保持身体内外的和谐平衡。

古代文人的养生之道

古代许多文人如王阳明等,也十分注重节气变化对身体的影响。他们认为,顺应自然规律,养生才会达到最佳效果。王阳明在他的养生理论中提到,“寒气入体,须戒燥”,提醒大家在气候转凉的季节,注意防寒和保湿。实际上,很多文人都有着自己的独特养生经验,他们通过冥想、书法、琴棋等活动,调节身心,保持健康。

科学与传统的结合

进入现代社会,随着科技的发展,传统的养生理念依旧得到了继承和发扬。在现代,我们可以通过更多的方式来顺应季节变化来调养身体。例如,现代医学推荐冬季适量增加维生素C和D的摄入,增强身体的免疫力。除此之外,传统的食疗方法也逐渐被现代人所接受,许多养生食谱仍然被广泛应用。每年的冬季,许多健康讲座和活动都会提醒人们在这个季节中保持温暖,调节作息,并增加适当的运动。

通过古人智慧与现代科学的结合,十一月的养生不仅是食物的调配,更是生活方式的整体调适。顺应天时,不仅能提升身体的免疫力,还能让人感受到自然与人类生活的和谐共生。