天文现象与节日的奇妙交汇

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-29 19:01:14

每年,天文现象与节日的交汇总会带给我们一场视觉和文化的盛宴。从古代农耕文明到现代社会,人们通过观察天象和节令的变化,形成了各种各样的节日和习俗,这些活动不仅反映了人类对自然的敬畏,也寄托了对丰收、团聚和生命循环的期盼。

农耕时代的节令与天文现象

在中国古代,天文现象与节日有着紧密的联系,尤其是在农耕社会中,节令的变化常常与农业生产周期息息相关。以“春节”为例,这一节日的起源与太阳运动密切相关。春节通常在立春前后,这一时期正是北半球日照逐渐增多的时节,农民们迎接新一轮播种的开始。因此,春节不仅是一个团聚的节日,也蕴含着对来年农事丰收的祈愿。

《周礼》记载,古人依据天象来规划农事活动,尤其是依据春秋季节的天文变化来决定播种与收获的时间。这种天人合一的思想贯穿了节日的形成过程。春节时,家家户户贴春联、放鞭炮,不仅是为了驱邪避灾,还蕴含着人们对未来一年的美好祝愿。春节期间的食物,如饺子和年糕,也象征着团圆与丰收,体现了节日习俗与天文现象的交织。

传统习俗中的天文影像

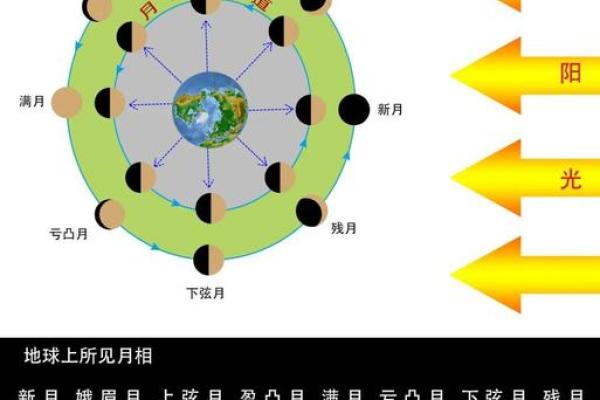

另一个深受天文现象影响的节日是“中秋节”。中秋节的传统习俗与月亮的盈亏变化有着深厚的渊源。自古以来,人们通过观测月亮的圆缺,来确定农历的月份和节令。而中秋节正好是农历八月十五,这一时节正是月亮最圆、最亮的时刻,象征着团圆和丰收。

中秋节的起源可以追溯到古代对月亮的崇拜。中国古代的《诗经》中便有提到“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的诗句,表现了月亮与自然景象的和谐美。传统习俗中的月饼,正是象征着月亮的圆满和团圆。此外,吃月饼的习俗也来源于人们希望通过这一象征性的食品,祈求家庭和睦与生活顺利。

现代社会中的传承与变迁

在现代社会,天文现象与节日的结合不仅仅局限于传统节日,许多新的文化活动也逐渐出现,尤其是在天文观测和科学普及的背景下。例如,近年来“日全食”现象常常引发大众关注,并催生了一系列围绕天文现象的节庆活动。

2017年,全球范围内的日全食引发了广泛的关注。在美国,许多城市举办了特别的庆祝活动,公众通过天文望远镜观察这一天文奇观,体验与古人不同的庆祝方式。尽管这些活动没有传统节日的深厚文化底蕴,但却是现代科技与天文现象结合的产物。人们通过社交媒体和科学讲解,增进了对天文现象的理解和兴趣。

这一现象的出现也促使一些天文爱好者和学者提出新的文化节日创意,期望能够通过科学和文化的融合,为当代社会带来更多与自然现象相连接的节日庆典。正如现代中秋节依然会举行赏月活动,日全食的活动也让人们在科学与娱乐中感受到天文现象带来的神奇与美丽。

这些新的节日传承显示了人类在天文现象面前,既保持着传统习俗的根基,又在现代化进程中寻找着新的庆祝方式。天文现象和节日的结合,已经不再局限于古代的农业周期,它成为了一种跨越时空的文化纽带,连接着过去与现在。