清明节的历史与文化传承:祭祖扫墓的意义

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-04 11:27:02

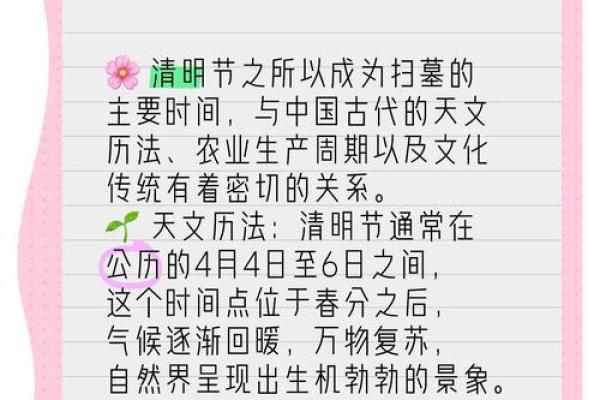

清明节,作为中华文化的重要节日之一,承载着丰富的历史内涵与深厚的文化底蕴。每年的4月4日至6日之间,人们纷纷走向墓地,进行祭祖扫墓、踏青等一系列活动,既是对先人的追思,也是对传统文化的传承。其起源与演变,体现了中国古代农耕文化与天文观测的结合,同时融入了节令性的习俗与饮食文化。

起源与演变:农耕与天文的结合

清明节的起源可追溯至古代的寒食节,最初与春秋时期的祭祀活动密切相关。寒食节是为了纪念春秋时期的晋国公子介子推,他忠心耿耿,宁死不屈,最终被烧死在山中。为了悼念他,晋景公下令在这一天禁火,百姓只能吃冷食。这一传统逐渐与清明节结合,成为了祭祖扫墓的节日。

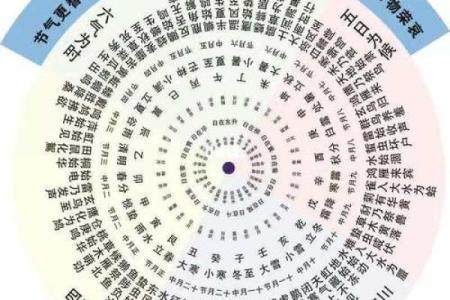

从天文角度来看,清明节恰逢春季气候回暖、万物复苏的时节。这一时段,正是农民忙于春耕的时期,清明节的祭祀活动也起到了调和阴阳、祈求丰收的作用。在古代农耕社会,人们通过祭祀活动来表达对自然力量的敬畏与祈求。农耕文化与天文周期的结合,使清明节成为了一个具有深远文化意义的时节。

传统习俗:饮食与活动的多样性

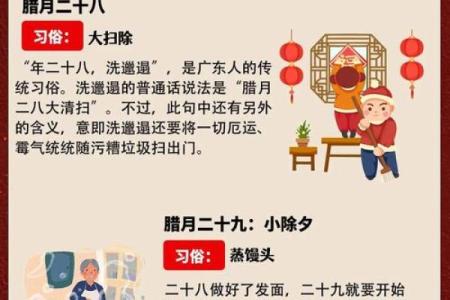

清明节的传统习俗丰富多彩,其中祭祖扫墓活动尤为重要。扫墓不仅是对先人表示敬意,更有着深厚的文化象征。在祭扫过程中,人们往往准备丰富的供品,包括水果、糕点、酒等,作为对先人的祭献。在古代,祭祀时还常常烧纸钱、点香烛,以示敬仰。

在清明节,踏青是另一个重要习俗。由于清明节正值春天,气候宜人,民间有“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的诗句流传,意味着人们在清明节的时节,既要扫墓,也要走出户外,享受大自然的美好。踏青活动不仅有助于人们亲近自然,还具有“驱邪避灾”的象征意义,进一步加强了人与自然的和谐关系。

历史案例:古代与现代的文化传承

在历史的长河中,清明节的传承经历了许多变化。比如,唐代的《元和志》记载了清明节时,百姓前往祖墓扫墓的情形,并指出当时已有明确的祭扫时间和节令。这一节令的固定,使得清明节不仅仅是对先人的追悼,也是民间集体活动的重要时刻,承载着中国传统家庭伦理的核心价值。

另一个有趣的案例出现在宋代,宋代的文人常常在清明节期间举行踏青活动,同时写下许多诗词,表达对大自然和生命的感悟。清明节成为文人墨客表达心境的一个契机。李清照的《清明》便是宋代文学中清明节的经典之作,描述了清明时节的繁花似锦和对亡人的深深思念。

在现代社会,清明节的传承更具多样性。随着时代的变迁,祭祖扫墓不仅仅局限于传统的墓地扫扫,更有了新的形式。例如,一些地方通过网络祭祀、虚拟墓地等方式延续了这一传统,使更多年轻人能够在忙碌的现代生活中参与其中。此外,随着环保意识的增强,许多地方还提倡用鲜花代替传统的纸钱祭祀,既尊重传统,又符合现代社会对环保的要求。

清明节作为中华民族的传统节日,在历史的长河中不断演变与传承。无论是从农耕文化的角度,还是从祭祖扫墓的传统习俗来看,清明节都深刻影响着每一代人的价值观与文化认同。