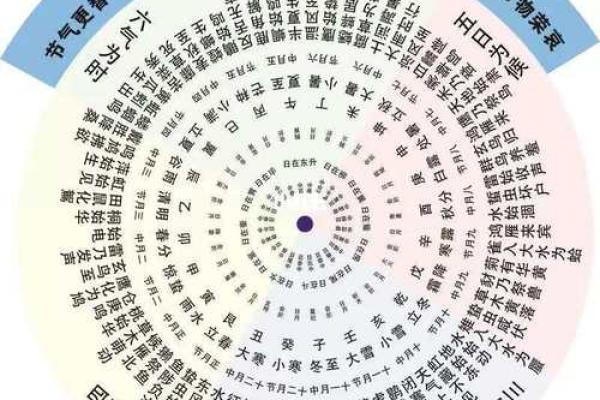

探索下半年天文节气与自然变迁的关系

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-27 05:36:02

随着季节的变换,天文节气对自然界的影响不容忽视,特别是在下半年,天文节气与自然变迁之间的关系尤为显著。从农耕的角度来看,天文节气的变化直接影响了农业活动,而从天文的角度,节气也反映了天地间的变化规律。无论是古代的农业社会还是现代人们的日常生活,天文节气都深刻地融入了人们的习俗与文化之中。

天文节气的起源与农耕的关系

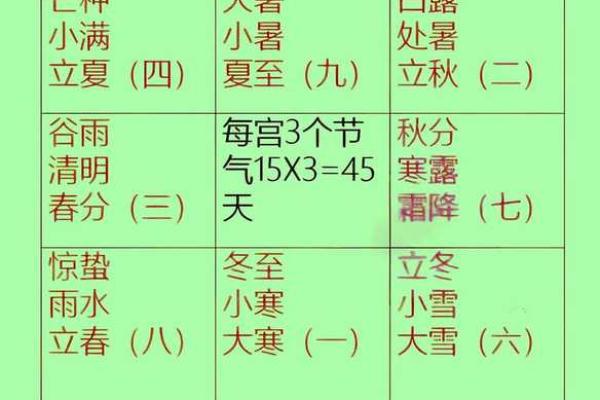

中国的天文节气系统起源于对太阳与地球之间相互关系的观察,最早的记录可以追溯到黄帝时代。在农业社会中,节气的变化与农作物的生长密切相关,帮助农民合理安排耕作时间。尤其在下半年,节气的作用尤为重要。以“立秋”为例,它标志着夏季的结束和秋季的开始。立秋过后,天气逐渐转凉,农民会根据这一时节开始秋收。立秋后的“白露”和“秋分”,不仅影响气候,还直接影响庄稼的生长周期,白露时节露水增多,空气湿度较大,适合水稻等作物的收获。

这些节气的变化通过对自然现象的感知,逐渐形成了古人对季节变迁的深刻理解,天文节气成为了指导农业生产的重要参考。

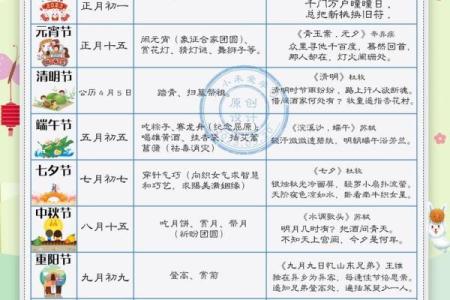

传统习俗中的节气与自然变迁

在中国传统文化中,每个节气都有着丰富的习俗与活动,这些活动往往与自然变迁紧密相连。以“秋分”为例,古人认为秋分时节,昼夜平衡,气候宜人,正是秋收的好时节。传统的秋分习俗中,民众会举行祭祀活动,感谢大自然的馈赠。在一些地区,还有吃“秋分饼”的习惯,象征着丰收与团圆。

除此之外,秋季的“重阳节”也与自然变化密切相关。重阳节又叫“登高节”,人们在这一天会去山上登高,既是祈求健康长寿的仪式,也与自然景色的变化息息相关。秋高气爽,登高望远,正是感受大自然变迁的最佳时刻。

现代社会对天文节气的传承

在现代社会,虽然农业生产模式发生了巨大变化,但天文节气依然在许多方面得到了传承与应用。尤其在饮食和节庆活动中,传统习俗仍然起到了引导和提醒作用。例如,每年的“秋冬进补”与“春夏养生”,都是根据节气变化来调整饮食结构的。秋冬季节气候逐渐转寒,传统的养生理论提倡食用富含营养和温补性质的食物,如羊肉、桂圆、红枣等,以增强身体免疫力。

现代社会中,越来越多的人开始关注节气对健康的影响,不仅通过食疗和生活方式来适应节气的变化,还通过节气文化的普及来加强人们对自然变迁的认识。这种文化的传承不仅仅局限于食品和活动,也在日常生活的各个方面得到了体现,尤其在文化教育和民间活动中,天文节气的影响依旧显著。

通过这些传统的节气习俗与现代社会的结合,我们看到了天文节气如何影响了从古至今的自然变迁认知。这种天文与自然、历史与习俗的结合,展现了人类如何在历经千百年岁月的沉淀下,与大自然保持和谐共生的智慧。