与农耕息息相关:如何种植与收获农作物

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-13 15:27:03

农作物的种植与收获是与农耕密切相关的传统活动,这一过程深刻地影响着人类的生产方式和生活方式。从远古时期开始,农耕便与天文知识紧密相连,而不同地区的传统习俗也在种植与收获的过程中得到了传承和发扬。通过两段历史案例和现代的继承方式,我们可以更加深入地了解农耕的历史背景与实践方式。

农耕与天文的紧密关系

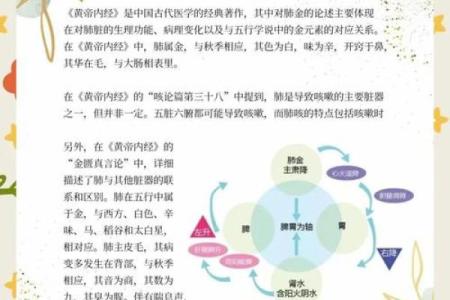

在远古时代,天文知识对农耕活动有着极为重要的指导作用。古代人们通过观察星象变化,来确定播种和收获的最佳时机。中国的农耕文化便深受天文知识的影响。春秋时期,《周易》一书中就有关于天文现象与农时关系的记载,农民根据《历书》上的指导来判断何时播种、何时收割。例如,二十四节气的出现便是依据天文变化来安排农事活动的指引,农民通过这些节气来决定何时种植小麦、稻谷等作物。

古埃及的农耕与尼罗河

古埃及的农耕活动则有着与天文更为直接的联系。每年尼罗河的涨水与退水是农耕季节的重要信号,古埃及人根据尼罗河的水位变化安排播种与收获。这一过程与天文学中的天体运行密切相关,尤其是“天狼星”的升起。天狼星的首次升起预示着尼罗河将会涨水,农民们会在此时开始种植作物。尼罗河的定期涨水不仅为古埃及提供了丰富的灌溉水源,也让这片土地成为了世界上最早的农业发源地之一。

中华农耕文化与二十四节气

在中国,农耕文化深受二十四节气的影响。二十四节气系统的形成与天文观测有着密切关系,每个节气的名称和含义都与季节变化和农业生产活动息息相关。比如,“立春”标志着春耕的开始,而“秋分”则是收获的重要时刻。这些节气帮助农民们把握农事节奏,从而提高农业生产效率。古代的农书《农书》及《齐民要术》里详细记载了各类作物的种植方法和适宜的播种时间,这些知识不仅与天文周期相关,也与当地的气候、土壤等因素紧密联系。

现代农耕的传承:科技与传统的结合

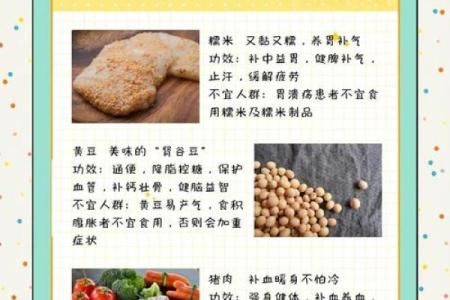

现代农业虽受益于科技进步,但许多传统的种植与收获方式依然传承至今。例如,现代农民依然参考二十四节气来规划播种与收获的时间,虽然科学仪器能提供更加精确的气候数据,但节气这一文化传统依旧具有重要意义。在农村地区,一些传统的农事活动,如祭祀农神、收获节庆等活动仍然在许多地方保留着,成为当地文化的重要组成部分。

同时,随着全球化的进程,农耕文化的现代传承也得到了新的方式。通过现代农业技术的支持,传统的种植方式得到了更好的保存和推广。例如,随着温室种植技术的发展,农民不仅能够在适合的季节种植作物,还能够控制环境条件,提高产量和质量。这种融合了科技和传统的农业方式,使得农作物的种植与收获得到了更为科学和高效的实施。

在现代社会,农耕不仅是生产活动,也融入了更深的文化意义。通过纪念传统节气、重视生态环保等手段,农耕文化被不断传承和发扬光大。各地的农民在繁忙的农事活动中,既保持了对自然规律的敬畏,也在现代技术的支持下,继续书写着属于自己的农业篇章。