节日探秘:与农耕文化息息相关的传统习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-15 14:48:03

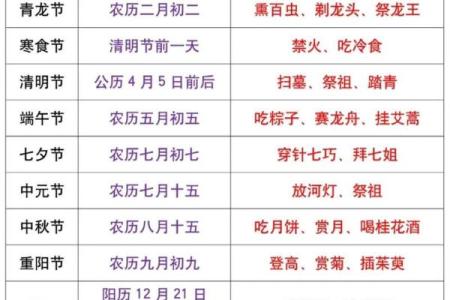

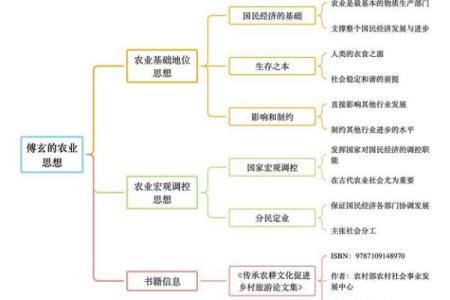

农耕文化深深植根于中国的传统节日中,许多节日的庆祝活动和习俗都与农业生产和天文现象紧密相关。从古代的天文观察到现代的节令传承,传统节日不仅是文化的体现,更是农耕社会与自然界之间和谐相处的见证。以下将通过两个历史案例和一个现代传承,探讨与农耕文化息息相关的传统习俗。

一、历史案例:春节与农耕的渊源

春节,作为中国最为重要的传统节日,背后有着深厚的农耕文化背景。在农耕社会中,春节代表着一年一度的农事周期的开始,象征着新一年的耕作与丰收。在古代,农民通过对天象的观察来安排耕作周期,春节通常是冬季的末尾,标志着寒冷冬季的结束和春季的开始。

春节的起源可以追溯到天文现象,古人根据冬至过后白昼逐渐增长的现象,认为这一天是“岁首”。因此,春节的日期并非固定,始终遵循农历的规律。传统上,春节期间的各种习俗,如祭祖、贴春联、放鞭炮等,都与农耕和祈求丰收息息相关。祭祖活动中,家族成员齐聚一堂,祈求祖先的保佑,寓意着来年能够获得好的收成。

二、历史案例:端午节的农业象征

端午节,是另一项与农耕文化紧密相连的传统节日。这个节日的起源与农事活动密切相关,尤其与水稻的栽种周期密切相连。端午节在农历五月初五举行,正值水稻栽种的季节,民间有“端午插艾,防病祈安”的说法。

根据《左传》和《史记》等古籍记载,端午节的起源与屈原的投江自尽有关系,但同时它也承载了丰富的农耕文化含义。五月是农事活动中一个重要的节令,尤其是水稻的种植季节,农民会通过祭祀、吃粽子等方式,祈求丰收与免受灾难。端午节的传统习俗,如赛龙舟,最初是为了驱邪避灾,后来逐渐演变为庆祝丰收的仪式。吃粽子则与古人对农田的敬畏有关,粽子象征着五谷丰登,寄托着人们对良好农田收成的美好愿望。

三、重阳节与农业的联系

在现代社会,许多与农耕文化息息相关的传统节日依然得以传承,重阳节便是其中之一。重阳节庆祝的时间是农历九月初九,传统上是一个登高避灾的节日,而这一活动的背后与农耕周期和农业生产有着紧密的联系。

现代社会虽然农业生产方式已发生巨大变化,但重阳节仍保留了许多与农业有关的传统活动。例如,登高活动象征着祈求健康与长寿,而这一传统本质上源自古人对大自然的敬畏和与自然周期的紧密联系。随着农耕社会的改变,人们逐渐将这一节日与家庭团聚、长辈敬爱等社会伦理结合起来,形成了新的庆祝方式。重阳节的食物如重阳糕、菊花酒等,也逐渐融入了现代社会的饮食文化,同时保留了古代的农耕元素。

虽然今天的重阳节已经不再像古代那样直接与农业生产挂钩,但它依然传承着对自然和农田的敬意,提醒人们珍惜自然资源,尊重土地,关注农事的节令变化。

农耕文化的影响无处不在,传统节日通过各种形式传承了与自然、天文和农业的紧密关系。即使在现代社会,农耕的元素依旧渗透在每一个节庆中,提醒我们不要忘记土地和自然的馈赠。