如何通过节令了解古老的农耕习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-29 17:00:04

中国传统农耕文化有着悠久的历史,其中节令作为古代农业生产的重要依据,深刻影响了农耕习俗。节令的变迁不仅反映了自然界的变化,也与农业活动息息相关。通过节令,古人不仅合理安排了播种、收割等农事活动,还通过节令的标志性节气和习俗,形成了一套独特的农耕文化。

节令与农耕的紧密联系

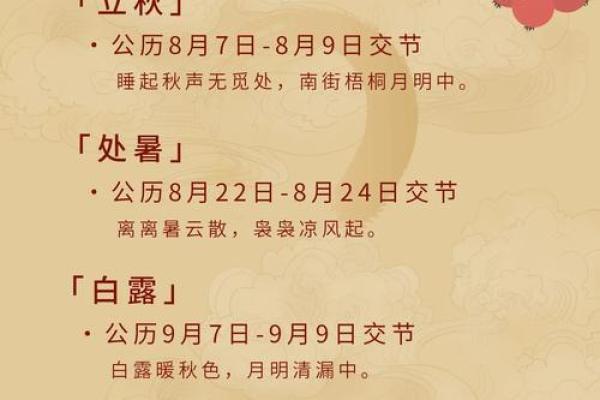

古代的农业活动与天文现象密切相关,尤其是节令的设定,往往基于太阳的运动规律。中国的二十四节气便是根据太阳在黄道上的位置变化来划分的,每个节气大致代表着自然界气候的变化,以及相应的农业生产周期。在这样的节令体系中,农民根据不同季节的特点调整农事,确保农业活动的顺利进行。

例如,立春是春天的开始,标志着农耕活动的启始。在古代,立春的到来意味着农民需要开始春耕的准备,尤其是在北方,农民会在这一天举行“祭春”仪式,以祈求丰收。春耕之后,随着“清明”节气的到来,农民开始插秧和播种,这时气温回升,雨水充沛,正是播种的最佳时机。

古代节令中的传统习俗

在农耕节令的安排中,除了农业生产本身,节令还伴随着丰富的传统习俗。这些习俗不仅有助于农民更好地顺应自然变化,也承载了丰富的文化内涵。

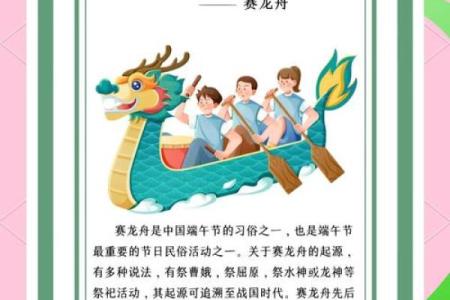

一个典型的例子是端午节。端午节的日期通常在农历五月初五,这一节令的设定与农田中“夏至”之后的农事活动密切相关。在这个时期,农田面临虫害的威胁,而端午节的习俗如佩香囊、吃粽子、赛龙舟等,最初的宗旨便是为了驱邪避灾,保护农田免受害虫侵扰。同时,端午节的习俗也有着丰富的历史文化背景,如纪念屈原,强调忠诚和节气的交织。

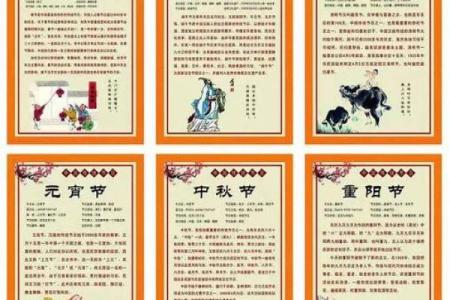

再如春节,它不仅是农历新年的开始,也是农耕社会重要的祭祀节日。春节期间,农民会举行盛大的祭祖和祭天仪式,感谢上天的保佑,并祈求来年农事顺利。春节的习俗也与农耕密切相关,食物如饺子、年糕等,寓意着“年年有余”,象征着农田丰收,五谷丰登。

节令在今天的意义

随着时代的发展,现代社会的农耕习俗虽然经历了很多变化,但节令的传统依然被传承下来,并且在今天的农业生产中仍然发挥着重要作用。现代农民通过节令指导农事活动,精准把握播种、施肥、收割等农时,提升农业生产效率。

例如,在当前的农业科技发展下,精准农业和气象技术相结合,农民依然会根据节令来安排播种和收割时间。许多地区仍然会在春节期间进行传统的祭天祈福活动,这些活动不仅是对传统的敬畏,也是对农业生产的期盼。

在一些农村地区,传统节令习俗也得到了文化传承和复兴。通过节令与农业活动的结合,现代社会的农民不仅保留了传统习俗的文化价值,也在农事操作中注入了更多的科技和创新。如今,端午节的粽子和春节的年糕,依然是现代家庭桌上的传统美食,节令的意义早已不单单局限于农业,而成为了文化认同的重要象征。

通过节令,古老的农耕习俗展现了与自然的和谐共生,这种与天时地利相依存的智慧,在今天依然闪烁着光辉,承载着时代的文化传承与创新。