民族习俗与节日:一场文化的盛宴

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-21 13:36:02

在中国,丰富的民族习俗和节日反映了多元文化的交融,揭示了悠久的历史与深厚的文化底蕴。每一个节日和习俗背后,都蕴含着千百年来先民的智慧与对自然的敬畏。这些节日不仅仅是对历史的回顾,更是对生活的诠释,它们通过一代代人的传承,成为我们与传统文化连接的重要纽带。

农耕起源:传统节日的根基

中国的传统节日大多源于农耕文明,特别是在古代社会,节令的变化直接关系到农作物的生长周期。以春节为例,春节作为农历新年的开端,是一场农耕社会对丰收的祈愿。根据《周礼》的记载,春节有着悠久的历史,它标志着“岁首”的到来,祭祀活动是古代人们对天地神灵的祭拜,目的是为了祈求来年五谷丰登、国家安康。春节的传统习俗如贴春联、放鞭炮、团圆饭等,都与驱邪保安、迎接新生等农耕思想紧密相关。

《礼记》中提到“春秋祭祀”时,强调了节令与祭祀对农业生产的影响。春节的传统活动不仅限于拜年和聚餐,它更是一种象征丰收和新的开始的庆典。春节期间,家家户户忙碌的年夜饭、迎春接福的传统,正是对农耕社会祭祀的延续。

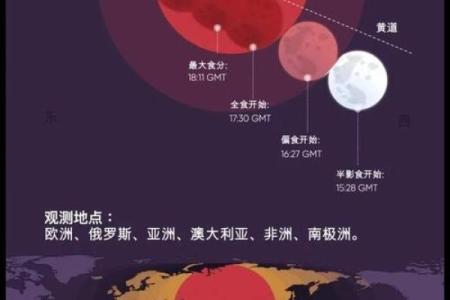

天文引导:节日的星辰指引

除了与农业紧密相连的传统节日,还有一些节日源自古代天文观察。在古代,天文现象被视为上天的旨意,许多节日与星象变化息息相关。清明节便是其中之一,它与春分、谷雨等天文现象密切相关,标志着春耕的最佳时机。根据《逸周书》中的记载,清明是春季最为重要的时节之一,它不仅是祭扫祖先的时刻,也是劳作的重要起点。

清明节的传统习俗,包括扫墓祭祖和放风筝,均与天文和农事有着深刻的联系。扫墓祭祖不仅是对逝者的纪念,也是对家族祖先的敬仰,象征着继承和延续。而放风筝活动,传承自古人通过天象预测农事的传统。古代农民相信,清明节放风筝可以驱散不祥,保佑丰收。

节日与当代文化的交融

随着社会的发展,传统节日的形式和内容也发生了许多变化,但其核心价值依然被保留并传承。以中秋节为例,作为中国传统的团圆节,虽然现代社会的生活节奏发生了巨大的变化,但人们依然保持着通过团聚和共享月饼来表达对家人和朋友的思念之情。在现代社会,尤其是在城市化进程中,中秋节成为了许多人重拾传统文化的契机。

当今,许多人通过社交平台分享中秋团圆的场景,或通过参与公益活动、组织文化交流等形式,让这一传统节日焕发新生命。文化的传承不再仅仅是通过家庭中的传递,也通过社会大众的参与与互动。现代传承不仅是对传统节日形式的保存,更是在新的社会背景下赋予其新的意义和价值。通过这些节日活动,人们不仅回顾历史,还通过与他人的互动,促进了社会的凝聚力和文化认同感。

无论是源于天文的启示,还是与农耕文明紧密相连,这些节日和习俗都蕴含着中国民族文化的精髓。它们随着历史的演进不断丰富和发展,但始终没有改变的是它们所承载的文化价值和对美好生活的追求。