劳动节与农耕文化的关系:从田间到城市的劳动变迁

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-26 09:27:02

劳动作为一种社会基础性活动,经历了从传统农耕到现代城市化的转变,体现了人类劳动观念与社会形态的深刻变革。劳动节,这一现代节日的设立,不仅是对工人阶级的尊重与纪念,也折射出古老农耕文化与现代工业文明的深刻联系。

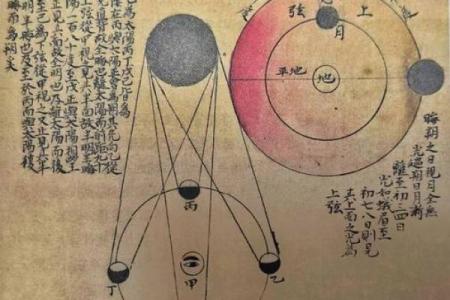

农耕起源与天文关联

古代农耕文化的根基深植于天文观测与自然规律的理解之中。自农业开始发展以来,人类便与自然界紧密联系。天文现象是古代农耕生活的时间指引,尤其是节气与季节变化。在中国,二十四节气为农业生产提供了准确的时间划分,春种、夏长、秋收、冬藏,每一个节气都与农民的劳作息息相关。劳动节在现代社会得到了推广,但其精神却可以追溯到农耕时代的劳动节庆。例如,春节和秋收节就是基于天文的节令安排而形成的传统节日。

在《周礼》一书中,早已有关于节令与劳动的记载。书中明确指出,古代帝王有“耕教”之责,强调农耕与天时的密切关系,彰显了农业劳动的神圣性。这种对天文与农业规律的尊重,不仅塑造了古人日常劳动的节奏,也为后来的劳动节精神埋下了伏笔。

传统节令与饮食活动

随着农业文明的不断发展,劳动与节令紧密结合,形成了许多反映农耕文化的传统节庆活动。例如,清明节不仅是祭祖的时刻,也是春耕的开始。农民们在这一天忙于田间耕作,同时也会举行扫墓、祭祖等活动,表达对自然与先人的敬畏。此时,清明食品如青团、春饼等,均源自当地农业生产的季节性特点,体现了农耕文化中的劳动与食物的紧密联系。

此外,秋收节则是对辛勤劳动成果的庆祝。在这个时期,农民会举行丰收的庆典,庆祝辛苦一年的劳动成果。此时,丰收的果实和粮食不仅是农民一年的生计保障,也象征着自然与人类劳动的和谐共生。这些节令活动与劳动的结合,传承了劳动精神,至今影响着我们对于劳动节的庆祝方式。

现代传承与城市化

进入现代社会后,随着农业社会逐渐向城市社会转变,劳动的形式和环境发生了巨大变化。劳动节在城市中成为了工人阶级的象征,劳动的内涵由农耕转向工业与服务行业。然而,劳动节的精神未曾改变,它依然承载着对全体劳动者的尊敬与赞扬。

现代社会中,尽管农业劳作已经不再是主流,但劳动的意义却与传统农耕文化息息相关。在都市的高楼大厦中,工人们的辛勤劳动与田间地头的农民并无二致,都是社会不可或缺的基础力量。而现代人对于劳动节的庆祝方式,也逐渐融入了传统文化的元素。例如,许多人会选择在劳动节期间回归田园,体验农业劳作,或者通过当地的农田体验项目,感受祖先劳动的艰辛。

这种现代与传统的结合,让劳动节不仅仅是一个休息的日子,更是对劳动者的纪念和对劳动历史的回顾。通过这种节庆活动,农耕文化与现代工业文明实现了跨时空的对话与融合,进一步加深了劳动节的文化内涵。