七月二十,古人如何通过节气养生,保持身体健康

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-24 13:18:02

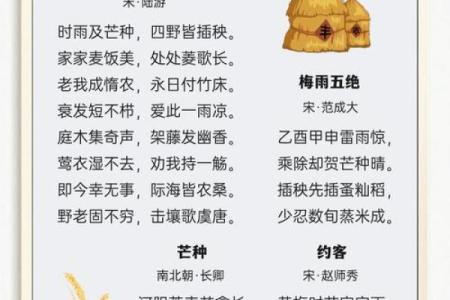

古人通过节气养生的智慧,源自千百年的农业生产和天文观察。根据太阳在天球上的运行轨迹,二十四节气在一定程度上反映了季节变化与自然界的规律。七月二十日,接近立秋,正是季节过渡的关键时期。古人在此时通过合理的养生方法,保持身体健康,从而顺应自然、调节阴阳。

节气起源与农耕文化的结合

二十四节气最初起源于中国的农业社会。农民依据节气的变化来安排播种、耕作与收获,而在节气的过渡时节,身体健康尤为重要。七月二十日临近立秋,天气逐渐从酷热转为温和,气候变化对人体的影响也不容忽视。古人通过对自然界和气候的敏锐观察,发展出一套养生方法,以顺应季节变化,保障身体健康。

传统习俗中的饮食调养

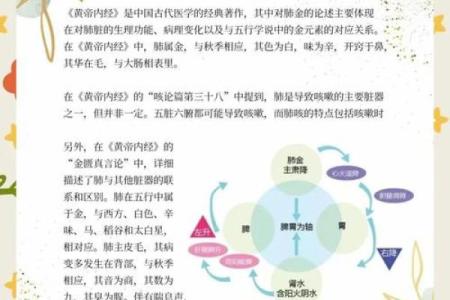

在古代,食疗是维持身体健康的重要方式之一。七月二十日时,气温高湿,正是消暑和滋阴的好时机。《黄帝内经》提到,“夏季养心,秋季养肺”,秋季的到来,意味着人体从盛夏的“火”向凉爽的“金”过渡,饮食要适应气候变化。古人认为此时应多食用清凉解暑的食物,如绿豆汤、莲子、百合、白扁豆等,既有清热去湿的效果,又能润肺养阴,帮助身体从炎热的夏季过渡到温和的秋季。

在这段时间,补充足够的水分,避免辛辣刺激的食物,是对抗暑气的常见方法。《本草纲目》也有记载,绿豆具有解毒、清热的作用,尤其在立秋之前,饮用绿豆汤不仅能够消暑,还能预防秋燥引发的口渴和皮肤干裂问题。

传统习俗中的活动调养

除了饮食,古人还特别重视节气变化时的生活习惯与活动。七月二十日作为夏秋交替之时,气候变化较大,容易引发体虚、风寒等病症。古代的养生活动包括清晨散步、打太极等温和运动,帮助排除体内的湿气,保持身体的灵活性和健康。

《黄帝内经》提到“春夏养阳,秋冬养阴”,因此,秋季到来前,养生重在“养阳”,通过适当的运动激发体内阳气。例如,古代贵族常会在这一时段安排晨跑、舞剑等轻松的活动,既锻炼了身体,也调节了身心。尤其是游泳、清水浴等活动,不仅能够增强体力,还能有效地避免过度劳累与暑湿困扰。

中医与节气养生的结合

在现代,节气养生依然是中医养生的重要部分。随着现代医学的不断发展,人们对于养生的认知更加科学,但传统的节气养生理念依旧影响深远。尤其是七月二十日这一时点,现代人依然注重通过合理的饮食和运动,来调节身体的生理状态。

现代养生专家建议,夏秋交替时节,人们应加强防暑降温,保持充足的水分摄入。与此同时,结合时令食物,选择清爽的水果和蔬菜,如西瓜、黄瓜、杏等,帮助消暑清凉。此外,现代的瑜伽、太极等运动形式,也继承了古代的运动精髓,成为很多人日常养生的选择。

通过合理的作息和饮食调节,现代人依旧可以从古代的养生智慧中汲取营养,调节身体和精神的平衡,使之适应节气变化带来的挑战。