七月传统节庆:从端午到中元,文化与习俗的传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-27 23:27:02

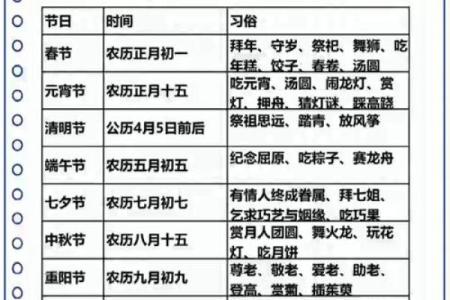

端午节是中国传统节庆之一,至今已有两千多年的历史。它的起源有多种说法,最为人们熟知的便是与古代诗人屈原相关的故事。屈原投江自尽后,百姓为了防止鱼类吞噬屈原的遗体,纷纷划船出江并投掷粽子入水,后来演变成了端午节的一项重要习俗。端午节的历史背景与农耕文化密切相关,体现了古人对自然界的敬畏和对五谷丰收的期望。随着节庆的演变,端午节逐渐融入了更多的传统习俗,其中最具代表性的便是吃粽子和赛龙舟。

端午节的饮食与活动

端午节的饮食习惯与习俗密不可分。粽子是端午节的传统美食,各地的粽子品种繁多,从北方的豆沙粽到南方的咸肉粽,每一种口味都承载着不同地区的风土人情。赛龙舟也是端午节的重要活动之一,这项传统竞技活动通常在江河湖泊上举行,参与者划船竞速,象征着古人划船救屈原的故事。赛龙舟不仅是一项竞技活动,更是团结协作精神的体现。通过这些活动,端午节既传承了对历史人物的纪念,也展现了古人敬畏自然、热爱生活的文化精神。

中元节的起源与习俗

中元节,又称鬼节,是中国传统的祭祀节日,通常在农历七月十五日举行。中元节的起源可以追溯到农耕社会的祭祀文化,在那个时代,农民在这一时节会祭祀祖先和神灵,以祈求丰收。中元节的习俗与天文和农耕的关系尤为密切,因为七月正是夏季的末尾,气候潮湿多雨,农田也处于一个休养生息的阶段。根据《易经》中的“天人合一”思想,节气的变化与人类的生活密切相关,因此中元节也成了祭祀先人和驱邪避害的重要时刻。

中元节的传统习俗

在中元节,人们会准备丰盛的祭品,举行祭祀活动,祈求祖先的保佑和家庭的安康。这些祭品包括食物、纸钱和香烛,祭祀活动结束后,许多地方还会放河灯,寓意为亡灵引路。中元节的火化纸钱与放河灯等活动,是与古代道教和佛教祭祀思想相结合的结果。道教中有“地藏菩萨”的传说,认为七月是阴司开放的时间,因此人们通过祭拜、烧纸钱、放灯来表达对先人的思念和敬畏。

端午与中元的当代意义

随着社会的发展,端午节和中元节的传统习俗逐渐适应了现代社会的需求,许多传统活动得到了现代化的转型。以端午节为例,现代人不仅继续享受粽子的美味,还将赛龙舟活动发展为一项国际性的赛事。无论是民间还是城市中,龙舟竞赛已成为一种重要的文化展示和集体活动。中元节则在现代社会中更侧重于家庭的团聚与追思,虽然祭祀活动依然存在,但形式上逐渐更为简单,人们更多地通过家庭聚会、扫墓和寄托哀思来传承这个节日的文化内涵。

这两个传统节庆,无论是在古代还是现代,都反映了中华文化中对自然、历史和祖先的尊敬与传承。在这些节庆中,饮食、活动和祭祀的习俗不仅使得传统文化得以延续,也帮助现代人更好地理解和体验历史的深刻与人文的温暖。