探寻元宵节的天文起源与节令变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-15 15:45:03

元宵节,作为中国传统节日之一,有着深厚的文化底蕴和历史传承。它不仅仅是一个象征团圆和幸福的节日,更与天文和农耕密切相关。通过探讨元宵节的天文起源与节令变化,我们可以更好地理解这一节日的独特魅力。

天文起源与节令变化

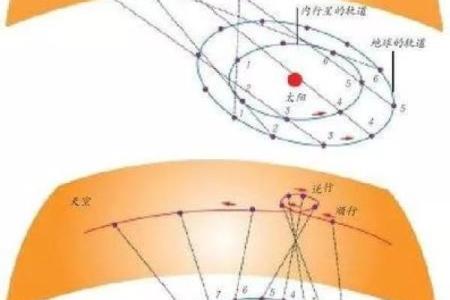

元宵节在每年农历正月十五日庆祝,恰逢一年中最明亮的满月之夜。中国古代的农历是基于天文运行制定的,节气的变动直接影响了节令的安排。元宵节的天文意义主要体现在对“满月”的崇拜。古人认为满月象征着圆满、和谐和吉祥,因此正月十五的满月夜成为了一年之中最具象征意义的时刻。

在古代,农业社会依赖天象来制定农事活动。元宵节作为春节后第一个重要节日,标志着冬季的结束和春耕的开始。此时,寒气渐退,春暖花开,适合进行农田的播种和耕作。因此,元宵节不仅是天文上满月的象征,也是农业社会对于丰收的期望。根据古代天文学的研究,元宵节的日期通常在冬至后45天左右,这一时间点代表了昼夜长度逐渐趋于平衡,是自然界阴阳交替的关键时刻。

东汉时期的元宵节

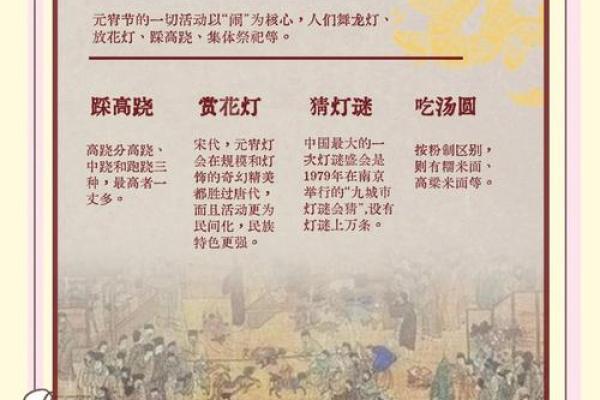

东汉时期,元宵节的庆祝活动开始具有明确的节令意义。根据《后汉书》的记载,东汉时期的宫廷和民间都非常重视正月十五的“上元节”。此时的元宵节不仅是祭祀天神的时刻,也是百姓祈求丰收的节日。在东汉,元宵节的活动包括灯会、舞龙舞狮、猜灯谜等。根据天文学的研究,正月十五正是冬春交替的时期,象征着自然界的更新和再生,正月十五的灯火照亮了黑夜,也象征着阴阳调和。

唐代的元宵灯会

到了唐代,元宵节的庆祝活动更加盛大。唐代的《元宵灯会》堪称中国历史上最盛大的灯会之一。唐代时,元宵节的庆祝活动成为了皇家和民间共同参与的盛大节日。皇帝亲自主持灯会,百姓也纷纷在街头摆设灯笼,赏月吃元宵,举行丰富的文艺表演。这个时期的元宵节不仅是天文与农事的结合,也是人们对和谐、丰收的期盼。在唐代,元宵节的灯火象征着消除一切黑暗,迎接光明的到来。

元宵节的文化延续

现代社会,元宵节的庆祝方式发生了变化,但其深厚的天文和文化根基依然未变。如今,元宵节依然是一个重要的家庭团圆节日。许多地方保留了吃元宵、赏花灯、猜灯谜等传统活动。尤其是在城市中,元宵节的灯会更是吸引了大量游客,成为展示地方文化和现代技术的舞台。元宵节通过丰富的灯光和艺术形式,继承了古代灯会的传统,同时也反映了现代社会对光明、温暖和团圆的向往。

在天文学上,现代的元宵节依然是在满月之时进行,象征着自然界的规律和人们对圆满生活的追求。元宵节不仅仅是对传统节令的纪念,更是对天文知识和农耕文化的尊重与传承。在科技日益发达的今天,人们通过各种方式纪念这个节日,将其作为弘扬中国传统文化的载体。

元宵节的天文起源和节令变化不仅体现了古人对自然规律的深刻理解,也展示了中国文化中对和谐、圆满的追求。通过元宵节的庆祝,我们不仅能够感受到节日带来的欢乐,还能更加理解这一节日背后的天文与农耕智慧。