小寒节:通过节令饮食增强抵抗力的智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-10 18:12:03

在中国传统的二十四节气中,小寒节作为冬季的第二个节气,标志着气温的进一步下降。自古以来,人们通过食物来应对寒冷天气,增强抵抗力,小寒节的节令饮食便承载着这一智慧。

小寒节的起源与农耕文化

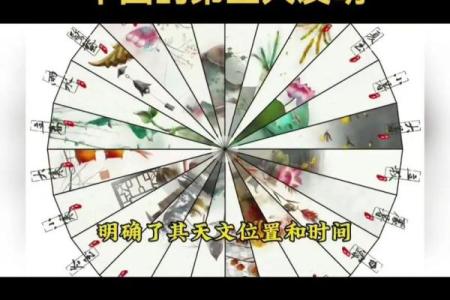

小寒节的起源可追溯至中国的农耕文化和天文观察。在古代,人们依靠天文现象来预测气候变化,安排农业活动。小寒节通常出现在每年的1月初,这一时节气温最低,意味着冬季即将进入最寒冷的时期。小寒节的设立,正是为了提醒人们注意冬季的防寒保暖,以此为契机,调整饮食和生活习惯,以更好地抵抗寒冷天气带来的不利影响。

传统习俗中的节令饮食

小寒节是中国传统节令饮食文化的重要组成部分,历来有着丰富的饮食习惯。传统上,在小寒节时节,许多地方的家庭会选择炖汤、煮粥等方式来增强身体的抗寒能力,常见的食材包括羊肉、鸡肉、桂圆、红枣等。羊肉是小寒节期间常见的滋补食材之一,因为羊肉性温,能够帮助身体提高热量,驱寒暖身。

在古代的《本草纲目》中提到,羊肉具有温补的效果,可以滋阴壮阳,尤其适合在寒冷的季节食用。除了羊肉外,像桂圆、红枣等食品,富含丰富的营养成分,能够增强人体的免疫力,起到养血安神、提高身体耐寒力的作用。配合这些食材的烹调方式,也使得节令饮食更加符合时令需求。

宋代的“小寒大寒”习俗

宋代时期,小寒和大寒是传统民俗活动中两个特别重要的节气。根据《宋史·礼志》记载,宋代有在小寒节时“食补”以增强身体的传统,尤其是在江南一带。人们会在小寒节时食用大量滋补汤品,如红枣羊肉汤,不仅为了增加营养,更是为了适应季节的寒冷。这一时期的饮食文化,强调滋补与养生,结合了当时的医学理论和节令需求,展现了通过饮食来增强免疫力的智慧。

明清时期的节令饮食

明清时期,小寒节的饮食习俗更加丰富多彩。明代李时珍在《本草纲目》里提到,小寒节时宜食用羊肉、栗子、海味等食材,这些食物不仅具有滋补功能,还有助于抵抗寒气,增强体力。清代的《大元大一统志》则提到,北方地区小寒节食用的常见食材还包括牛肉、鹿肉等,都是高蛋白、高热量的食品,能够帮助人们在严寒的冬季保持体力。

现代传承中的小寒节饮食

在现代社会,小寒节的饮食习俗虽有所变化,但依旧保持着强烈的传统色彩。现代都市人生活节奏快,许多人可能已经忘记了节令饮食的深厚文化背景。然而,随着养生文化的兴起,越来越多的人开始重视小寒节的饮食智慧,尤其是冬季的养生汤品和热食。在餐桌上,羊肉汤、红枣桂圆粥等滋补食品依然是不少家庭小寒节的必备美食,体现了现代人在追求营养健康的同时,延续着古人智慧。

与此同时,现代食品工业的发展也让这些传统食品更加便捷,更多人选择通过外卖或者即食食品来享受节令饮食带来的益处。尽管形式有所改变,但小寒节的节令饮食依然在现代社会中扮演着重要角色,帮助人们增强体质,抵抗寒冷季节带来的挑战。