农耕文明中的节日安排与日常生活

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-30 18:45:04

农耕文明的节日安排与日常生活息息相关,节令变化不仅影响着人们的生活节奏,还深深植根于文化传统中。人们通过这些节日与农时的交织,既庆祝丰收,也祈求来年风调雨顺。可以说,节日安排与日常生活之间的联系,是农耕社会稳定与发展的基石。

节令的起源与农耕的联系

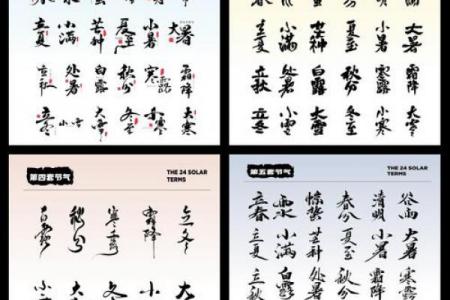

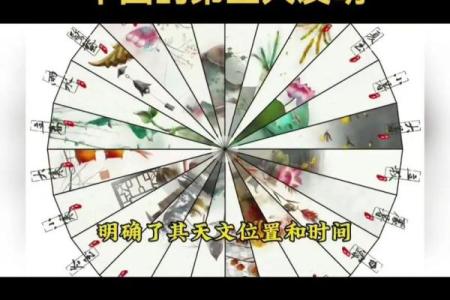

在农耕文明中,节令安排与农业生产密切相关,尤其是播种、收获的时节与自然界的天文现象形成了天然的联系。二十四节气是农耕社会的一个重要文化符号,它不仅反映了自然界的变化,还为农业活动提供了指导。节气的变化决定了农民的种植周期和生活安排,而这些节气也逐渐转化为具有宗教性与文化意义的节日。

以“冬至”为例,冬至是二十四节气中的重要节点,它象征着太阳的回归,意味着白昼逐渐延长。农耕社会的人们将冬至视为一年中的转折点,许多地方都有庆祝冬至的传统。这个节日不仅是农耕活动的一个重要标志,更是一种关于生命与自然规律的体现。冬至时节的庆祝活动常常包括吃饺子、祭祖、家庭聚会等,活动内容与农耕生产的特点紧密相关。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

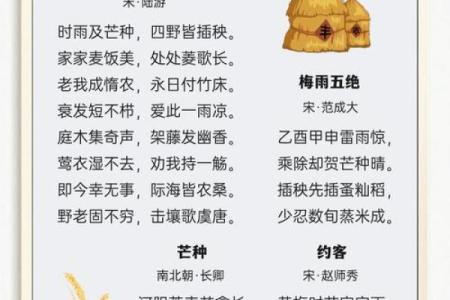

在节日的庆祝中,饮食和活动往往有着深刻的象征意义,这些习俗通常承载着对农业生产的祝愿和对自然神灵的敬畏。以“端午节”为例,端午节的起源与农耕社会的季节变化和民间信仰紧密相连。端午节的时间通常在初夏,是农忙时节的一部分,节日的庆祝方式包括赛龙舟、吃粽子等。这些活动不仅体现了农耕文化中的团结与竞争精神,还反映了对农业丰收的期待。

吃粽子是端午节最具代表性的习俗之一,粽子的包法和口味因地区而异,但其基本含义都是寄托着人们对自然和祖先的敬畏以及对未来丰收的祈愿。龙舟赛则是一种由古代水上祭祀活动演变而来的传统,象征着人们对水神的崇拜和对丰收的期许。通过这些活动,农耕社会的成员不仅延续了传统,还在潜移默化中传递着节日的文化内涵。

节日习俗的延续与变化

随着社会的变迁,许多古老的节日习俗仍然在现代社会中得以传承,尽管形式和意义有所变化。以“春节”为例,春节作为中国最重要的传统节日,其核心的农耕意义依然存在。春节的庆祝活动包括团圆饭、拜年、放鞭炮等,这些活动的背后仍然承载着对农业的祝福和对家族团结的重视。

现代社会中的春节已不再仅仅是一个农业生产周期的标志,它更多地成为了文化认同和社会连接的象征。尽管在一些城市中,过春节的形式逐渐向现代化转变,但传统的家庭团聚和祭祖仪式依然是春节的核心,展示了农耕文明中对家庭和祖先的尊重。

通过这些传统节日的传承,我们可以看到农耕社会的影响仍然在现代社会中有所体现,虽然时代变迁,但节日习俗依然承载着重要的文化和社会意义。这些节日不仅仅是庆祝和休息的时刻,它们是历史与现代相交织的桥梁,展示着人类如何与自然、天文和农业紧密相连。