夏至,了解与传统节日相关的文化与节气变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 12:45:03

在中国传统文化中,节气的变化与农耕文化、天文现象紧密相关。夏至作为一年中白昼最长的一天,承载了丰富的文化内涵和历史传统。无论是在古代,还是在今天,夏至都被视为一个重要的节气,反映出中国古人对自然界变化的深刻理解和对生活的智慧安排。

夏至的天文起源与农耕意义

从天文角度来看,夏至是太阳直射地球北回归线时发生的,意味着北半球进入夏季的最盛期,白昼最长,夜晚最短。古人通过观察太阳的运动轨迹,发现这一时刻对农业生产具有重要的指导意义。在农耕社会,夏至标志着农作物生长的关键时刻,尤其是稻谷、小麦等作物的生长周期都与此紧密相连。夏至过后,气温逐渐升高,农田的灌溉和管理变得尤为重要,因此古人会在此时举行一系列的庆祝活动,祈求丰收。

古代的夏至祭祀

在古代,夏至不仅是农业生产的节点,也是祭祀的重要时刻。根据《礼记》的记载,夏至时节,古人会举行“夏至祭天”的仪式,祭祀天地和祖先,以表达对自然力量的敬畏和感谢。夏至祭祀活动通常是在村落的中央广场或专门的祭坛上进行。祭祀内容包括献上丰收的果实、酒肉,并有祭文和祈福仪式。这些活动不仅是对天命的顺应,也反映了古人对季节变化和农业周期的深刻理解。

清代的夏至节气活动

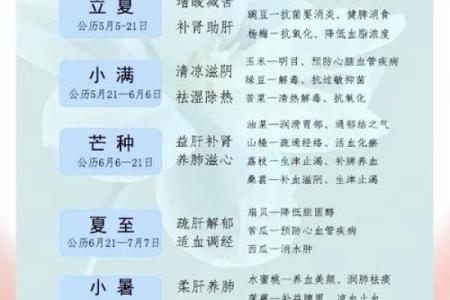

进入清代,夏至的节令活动渐趋民间化,许多传统习俗逐渐被家家户户传承和延续。据《风俗通义》记载,在清代的夏至日,南方许多地方会举行吃“夏至面”的习惯,面条中加入了时令的豆芽、笋尖等食材,象征着迎接炎热夏季的同时,也为身体补充养分。此外,夏至时节还流行吃“糯米团”,民众认为这种食物能帮助平衡体内的湿气,消暑解热。尽管这些习俗在地域上有所不同,但无论是祭祀还是食物,都是围绕着夏至这一节气的自然变化而展开,体现了人们对健康、丰收和和谐的追求。

文化与生活的结合

尽管现代社会的科技进步使得许多农业活动不再依赖传统节气,但夏至作为文化符号依然在现代社会中得到传承与发扬。如今,许多人仍然通过家庭聚会、节庆活动等方式纪念这个特殊的节气。在一些地方,夏至已成为亲朋好友相聚的时刻,大家会围坐在一起吃上一顿具有地方特色的“夏至餐”,以此传递亲情与温暖。尤其是在一些传统文化气息浓厚的地区,节气的变换依然被视为生活中的重要节点,相关的饮食习惯和民间活动没有被完全遗忘,而是融入了现代生活的方方面面。

从农耕到现代生活,夏至节气不仅反映了天文现象的变化,也承载了千百年来人们对自然与生命的敬畏与尊重。它通过祭祀、饮食和各种民间习俗,展现了中国传统文化的深厚底蕴,以及人们对时令变化的智慧应对。这些传统虽然在现代化进程中发生了变化,但它们依然为我们提供了文化认同与情感连接的纽带。