节气与养生:根据季节安排的健康节日生活法则

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-28 15:45:03

随着季节变换,古人早在几千年前便注意到节气与人体健康之间的关系。通过节令的更替,合理调整饮食、起居、运动等方式,既能顺应自然变化,又能增强体质。节气不仅仅是气候的变化,更是一种与生活息息相关的文化和习惯。本文将结合古代与现代的案例,探讨如何根据节气调整生活方式,保持健康。

农耕文化与节气养生

农耕时代的中国,气候的变化直接影响着农作物的生长,进而影响到人们的生活节奏。古人通过观察四季的变换,逐渐总结出了与节气相关的养生法则。例如,春夏养阳,秋冬养阴。春季气候回暖,万物复苏,是阳气升发的季节,适宜进行户外活动和养生运动,增强体力与免疫力;而秋冬则是阴气逐渐盛行的时节,应以养阴为主,避免过度消耗体力,注重保暖与养生。

古代的《黄帝内经》便明确提出了四季养生的理论,指出在春季应早睡早起,调节情绪,增加阳气的生发;夏季则要保持适当的活动,避免中暑;而在秋冬季节,要通过饮食补充和充足的休息来维持身体的阴阳平衡。这些养生理念在农耕社会中被广泛接受,并代代相传。

传统节日与饮食活动的结合

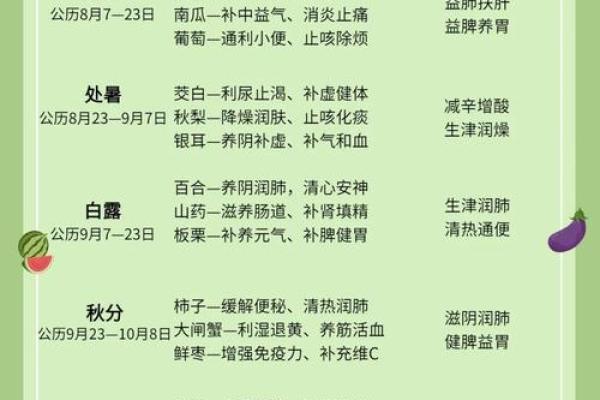

节气的变换也渗透到中国传统节日的活动中,成为了与节令相适应的文化表现。例如,中秋节是秋季的重要节令,象征着丰收与团圆。此时,秋风渐起,温度适宜,民间习惯食用月饼和水果,尤其是柚子、葡萄等具有滋补作用的食物,以帮助补充秋季需要的水分和营养。秋季干燥,月饼中包含的豆沙、莲蓉等食材能够润燥生津,正符合季节养生的要求。

另外,冬至是阳气回升的节气,也是冬季最为重要的节日之一。冬至之后,白昼逐渐增长,意味着阳气逐步恢复。在这一时节,北方习惯吃饺子,南方则偏爱吃汤圆,寓意着团圆与温暖。冬季气候寒冷,饺子中的肉馅能提供足够的热量,而汤圆则带有甜味,能够在严寒中增添一份温暖和舒适。

现代社会的节气养生传承

进入现代社会,尽管人们的生活方式发生了巨大的变化,但节气养生的观念依然在不断传承与发展。现代的节气养生不仅仅局限于饮食和节令习俗,还融入了更多科学的养生理论与方法。许多健康达人和养生专家倡导根据节气调节运动强度、饮食种类以及日常作息,以保持身体的平衡。

例如,在春季,现代人也越来越注重晨跑、徒步旅行等活动,以促进血液循环和阳气的升发。而在秋冬时节,除了传统的食补外,许多人也通过瑜伽、太极等温和的运动来保持体内阴阳平衡,避免过度劳累。

在这些现代传承的养生方法中,人与自然的和谐相处,仍然是最核心的理念。从古到今,节气与养生的联系并没有因社会的发展而被忽视,反而在新的时代背景下得到更加丰富的传递和发展。

节气与养生的关系,从古代的农耕文化到现代的健康理念,始终保持着紧密的联系。无论是通过饮食、运动还是生活习惯的调整,节气的变化都为我们提供了一个顺应自然、调节身心健康的重要途径。