文化传承与放假安排:假期背后的历史与习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-28 00:45:04

随着社会的发展,人们的假期安排逐渐成为一种重要的文化符号,反映了一个社会的历史背景、传统习俗与文化传承。在不同的节日中,我们不仅可以看到农耕和天文的影响,还能体会到各地民众传承已久的节庆活动与饮食文化。

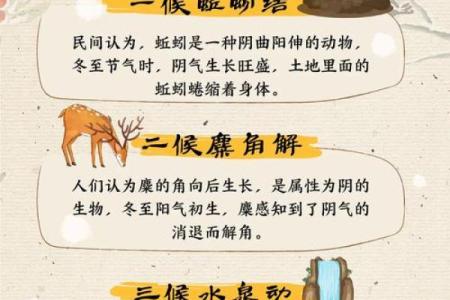

农耕文化与节日的关系

中国古代的农耕文化深深影响了节日的设立与假期的安排。许多传统节日的起源,都可以追溯到农业生产周期。例如,春节作为最为重要的传统节日,它不仅仅是一个辞旧迎新的时刻,更有着深厚的农业根基。农历新年的开始通常是冬季与春季交替之时,农田刚刚恢复耕作的休整期,这时人们通过春节来祈求来年的丰收。根据《周礼》记载,古人非常重视农时的节令安排,节令不仅指导农业生产,也成为民众重要的节庆时刻。因此,春节的假期安排,实际上是一种农耕文化的体现,标志着新的一年开始,家庭团聚,共享丰收的喜悦与祈福。

春节期间的传统习俗如吃饺子、放鞭炮,都是为了驱邪避害,迎接新的一年的好运。这些活动至今在中国各地盛行,成为人们生活的一部分,表达着对未来的期盼与对过去一年努力的纪念。

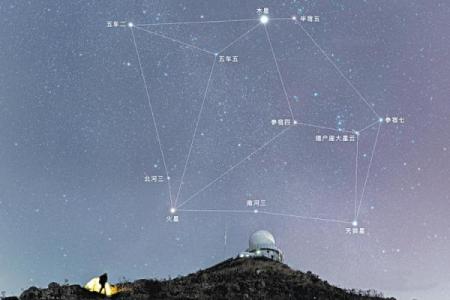

天文与节日的紧密联系

另一个与假期安排紧密相关的因素是天文现象。中国古人通过天文的观测,制定了许多基于太阳、月亮运行规律的节日。最典型的便是中秋节。中秋节源自古代农民对月亮的崇拜及其与农田丰收的关系。每年农历八月十五日,是秋收后的闲暇时光,正是农田丰收,食物充足的季节,人们通过庆祝这一节日来表达感恩与祈求。

《礼记》曾提到,“秋水共长天一色”,中秋节被视为家庭团聚和敬月的时刻。在古代,中秋节的庆祝方式通常包括赏月、吃月饼、挂灯笼等。吃月饼这一习俗,最初是为了纪念明朝的起义,后来演变为人们团圆的象征。随着时代的发展,尽管现代社会生活方式发生了巨大变化,但中秋节的假期依然保持着,成为了人们传承和弘扬传统文化的重要方式。

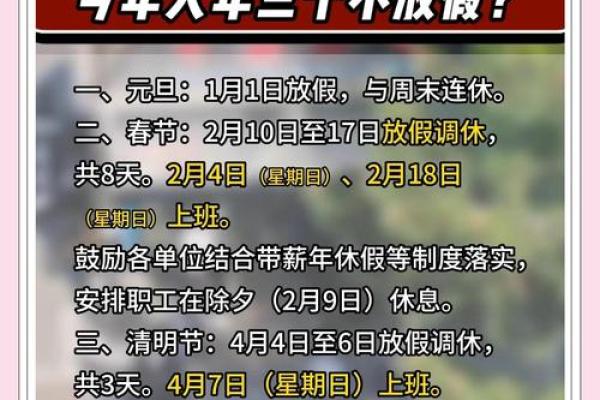

现代假期安排与传统的传承

进入现代,随着社会变迁与经济发展,假期的安排逐渐从单纯的农业与天文因素中独立出来。现代社会的节假日安排不仅关注生产与生活的需求,还更多地融入了社会文化的多样性。在这个过程中,许多传统节日依然被延续和保留。例如,国庆节作为现代国家的法定假期,虽然与农耕和天文关系不大,但它仍然成为了人民庆祝国家繁荣与团结的时刻。

许多家庭利用这个假期来旅行,探亲或者参与各种庆祝活动,这种现代的假期安排在尊重历史文化的同时,也逐渐变得具有时代特点。例如,虽然国庆节的假期原本是为了庆祝中华人民共和国的成立,但如今,它已经成为了中国社会的一个重要文化符号,体现了对国家发展的认同与对传统文化的尊重。

这种假期安排与文化传承的关系,在今天的社会中愈发显得重要。人们在假期中不仅享受休息,更通过一系列活动,感受到历史文化的传递与家国情怀的延续。