节令变化与农耕节气的微妙联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-18 10:18:03

春夏秋冬的四季更替,日月星辰的轮转,古人以天文为依据,结合农耕活动,形成了丰富的节令文化。这种节令文化与农耕节气的微妙联系,反映了人们对自然规律的深刻理解。随着农业社会的不断发展,节令与农耕活动的结合逐渐演化成了一个庞大的传统体系,不仅影响了农业生产,还渗透到人们的日常生活和文化习俗中。

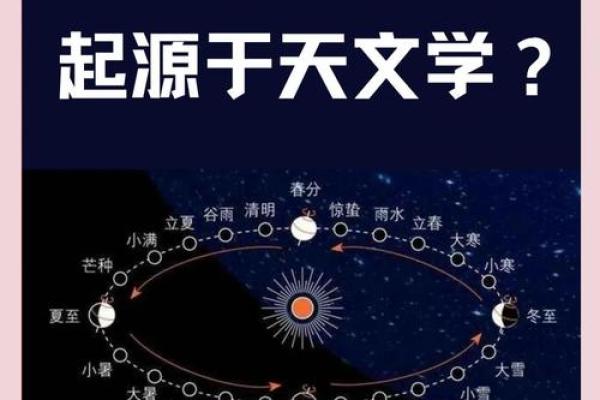

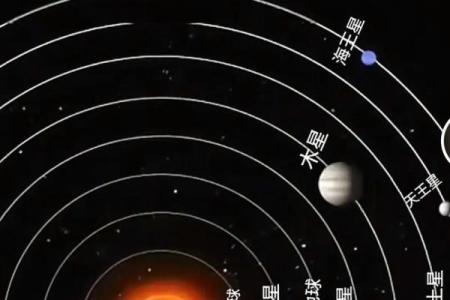

农耕与天文的起源

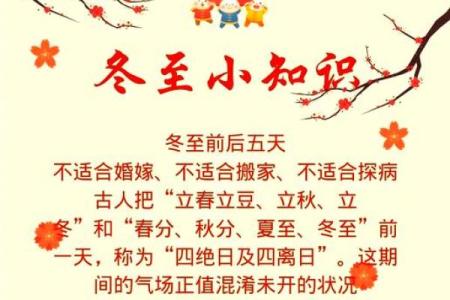

中国的农耕节气起源深植于天文与农业的密切联系。从古代的天文学知识来看,人们通过对太阳、月亮、星辰等天体运行的观察,制定出农历年的24节气。每一节气的变化都与农业活动密切相关,尤其是播种、耕作、收割等重要农事。春耕、秋收等关键时刻,都与节令变化紧密相连。例如,立春时节,意味着一年的农耕活动正式开始,农民们通常会进行播种准备,迎接新的播种季节。冬至过后,寒冷渐增,农民们则通过农历二十四节气来安排冬季农事休整,保持农田的良好状态。

二十四节气的文化传承

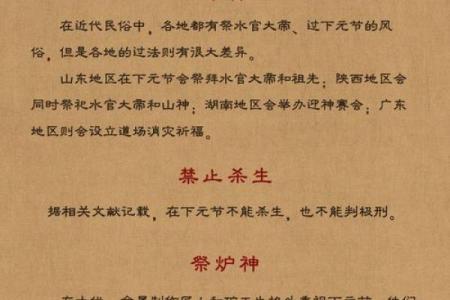

二十四节气不仅是农业生产的指南,也是中国传统文化的宝贵遗产。最初,农民通过节气来安排播种与收获,使农业活动与天时地利相结合。冬至这一节气,标志着一天中的白昼最短,夜晚最长。在古代,这一节气通常与祭天仪式相关,农民通过祭祀活动祈求来年丰收。到了清明时节,正是春耕的关键期,人们习惯清明节前后进行扫墓活动,这也象征着春天的到来,人与自然的和谐共生。这些历史习俗传承至今,成为了现代人节令生活的一部分。

夏至与传统饮食

夏至节气,太阳直射北回归线,白昼最长,温度逐渐升高。在这个时节,传统的饮食习惯和活动与节气变化紧密相关。古人相信,夏至前后身体需要更好的调理,饮食上特别讲究清凉解暑。传统的“夏至三候”中提到,要多吃一些具有清热作用的食物,如绿豆汤、凉茶、消暑水果等。同时,夏至节气也是农民忙于夏收的时节,田间劳作逐渐加剧,这一时期的节令习俗便结合了气候的变化与生产活动的需要。

节令与饮食文化的结合

在现代社会,节令变化仍然深刻影响着人们的生活习惯。尽管农业生产已经高度机械化,节令的作用更多地体现在饮食文化和日常活动中。比如,在秋分时节,时令的食材如秋葵、葡萄、柿子等陆续上市,人们往往根据季节的变化调整食谱,吃一些应季的食物来养生。特别是在传统节日中,人们通过节令的传承,保留了许多历史悠久的食物习惯。冬至至今仍有吃饺子的传统,象征着团圆与温暖,而这些习俗无疑延续了农耕社会中对节令变化的敏感与适应。

通过回顾这些历史案例与现代传承,可以看出节令变化与农耕节气之间的密切关系。无论是在农业生产中,还是在当代社会中,这些节令所带来的文化习俗仍然鲜活地影响着我们的生活,彰显着人与自然和谐相处的智慧与传承。