走近中国传统节日:文化与习俗的双重魅力

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-05 18:00:06

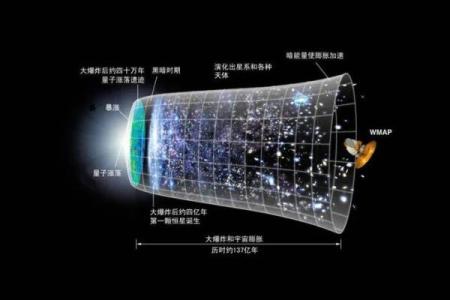

中国传统节日不仅承载着深厚的文化底蕴,还在历史长河中与社会发展密不可分。每一个节日背后都有着悠久的历史、丰富的文化意义,以及与自然相互联系的传统习俗。从农耕文明到现代社会,传统节日的传承与创新让人们在节庆中体会到丰富的文化情感与生活哲理。

春节:农耕文明的印记

春节,是中国最重要的传统节日之一,起源可追溯至农耕时代的“祭祀活动”。在古代,春节不仅是辞旧迎新的时刻,也是祭拜祖先与天地神灵的时刻。根据《礼记》记载,春节的“年”字与“神明降福”有着密切关系。古人认为岁末年初是天地神灵活动的特殊时期,人们通过祭祀与团聚祈求新一年的丰收与安宁。作为农耕文明的代表,春节的庆祝活动中充满了与自然循环相关的习俗,如除夕的团圆饭、燃放烟花爆竹驱赶邪祟等,都体现了古人对自然与宇宙秩序的尊重。

春节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的是年夜饭和红包。年夜饭作为家人团聚的重要时刻,常常有饺子、鱼等象征团圆与富贵的食物。而红包则寓意着长辈对子女的祝福,承载着浓厚的亲情和美好的愿望。春节不仅是家庭团圆的时刻,也是传统文化在现代生活中的传承与体现。

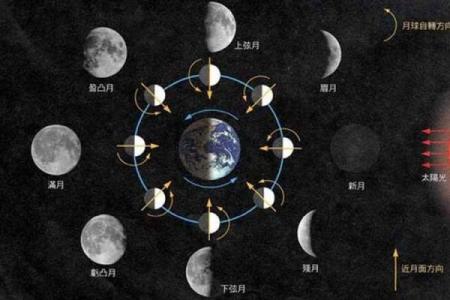

中秋节:天文与文化的交融

中秋节,源于古人对天文现象的观察与对自然变化的尊重。《诗经》中的“露重飞难进,风多响难闻”便是古人对秋季天象变化的描述。作为天文节日,中秋节最重要的象征便是圆月。古人认为圆月象征着团圆与完整,因此,中秋节成为了家人团聚的时刻。无论身在何处,游子的心都与故乡的月亮紧紧相连。

在传统习俗方面,吃月饼是中秋节最具代表性的活动。月饼的圆形象征着团圆与完美,而其丰富的馅料则寓意着生活的甜美。随着时间的推移,中秋节的习俗逐渐丰富,赏月、吟诗、玩灯笼等活动成为了节日的独特风情。无论是历史中的诗人,还是今天的普通家庭,赏月与团聚的意义始终未曾改变。

端午节:历史中的传承与现代创新

端午节的起源与古代的祭龙习俗和纪念屈原相关。屈原在《楚辞》中的自述与他的忠诚精神,使端午节成为了一个具有历史文化意义的节日。端午节最具代表性的习俗是赛龙舟和吃粽子。赛龙舟不仅是一项传统的水上竞技活动,还象征着对屈原忠诚的纪念。吃粽子则是为了纪念屈原投江自尽的悲壮故事,人们希望用粽子来投放河中,避免鱼儿吞食屈原的尸体。

在现代社会,端午节的传承不仅仅限于传统的习俗,还融入了新的元素。例如,赛龙舟比赛逐渐发展成了国际化的赛事,而吃粽子的习惯也跨越了地域的限制,成为了全球华人共同的文化符号。现代端午节的庆祝活动充满了创新与变化,但它依旧保留着传统文化的精髓。

通过这些历史与现代的传承,我们不难发现,中国传统节日与农耕、天文等自然因素息息相关,并通过传统习俗与现代社会的发展不断演化与传承。无论是春节的团圆、端午的纪念,还是中秋的赏月,这些节日承载了人们对家庭、对自然、对历史的深情厚意,成为了我们文化认同与情感寄托的重要组成部分。