天文历法与节气变迁:解密中国节日的时间奥秘

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-30 09:09:02

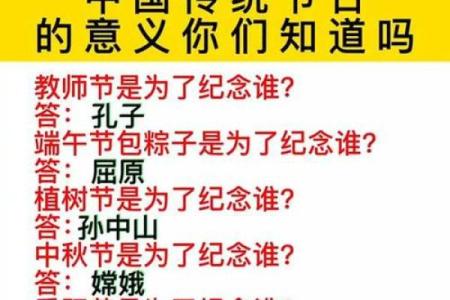

中国的传统节日深深植根于天文历法与节气的变迁之中。这些节日不仅与自然的变化息息相关,也反映了古代农耕文明的智慧。通过对历法的理解,古人制定了一个既符合自然规律,又能够维系社会秩序的节令体系。从古至今,节日的演变和延续,都有着深刻的文化内涵与独特的传统习俗。

农耕与天文历法的结合

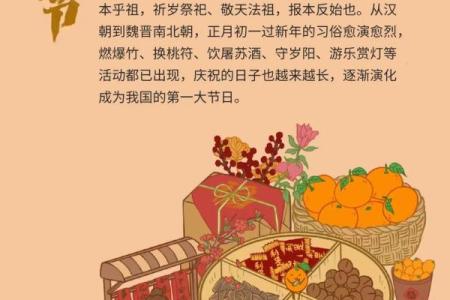

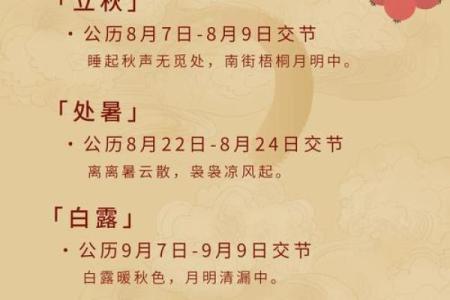

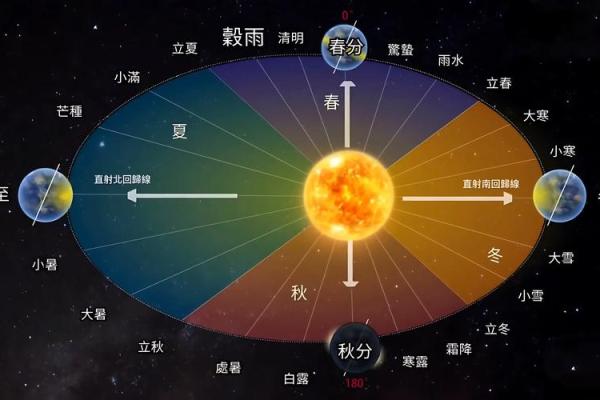

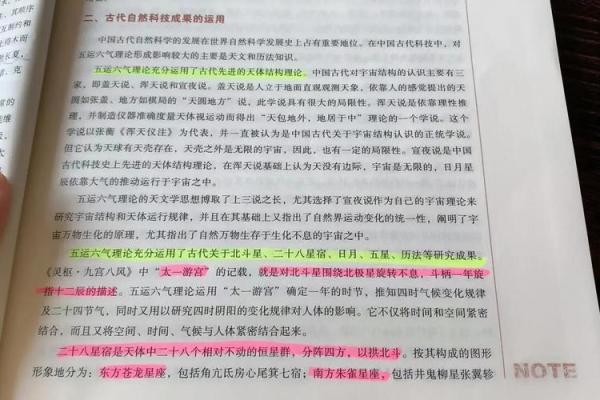

中国的传统节日往往与农耕活动紧密相关,尤其是二十四节气在确定节日日期上起到了重要作用。二十四节气不仅是反映自然变化的标尺,也是古代农民耕作、祭祀的重要依据。例如,春节作为中国最重要的节日之一,其时间在农历正月初一。这一时点恰好对应着“冬至”后十五天的寒冷时期,正是万物复苏的起点。春节的到来标志着新一轮农耕周期的开始,具有强烈的农业意义。

《礼记》中的“春秋”部分提到,春天是播种的季节,正月初一恰好是古代农历中的立春日。这一节气不仅是自然界的转折点,也是人们祈求丰收、安宁的重要时刻。在春节期间,传统的饮食习惯如饺子、年糕等食物,往往象征着“团圆”与“财富”,这些习俗也源自于对农耕生活的崇敬与期盼。

节令变迁中的传统活动

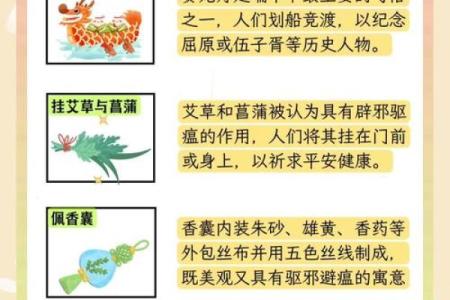

传统节日的活动不仅仅局限于饮食,它们还伴随着各类民间仪式与习俗。端午节便是与天文历法密切相关的另一个例子。端午节在农历五月初五,正是夏季气候变化的关键节点。《山海经》就提到过五行之间的关系,五月五日为“午月”,此时气候湿热,疾病易于传播,古人通过端午节的相关活动来驱邪避灾。

端午节的活动,如赛龙舟、吃粽子,既是祈求平安健康的方式,也是对古代祭祀文化的传承。粽子原本是用来祭祀河神的食物,后来演变成家庭团聚的象征。赛龙舟更是与水上祭祀活动密切相关,通过这种方式祈求丰收与安定。在这个节日里,活动与节气变迁紧密结合,成为了抵抗恶劣气候、安抚自然力量的传统。

现代传承中的节日延续

随着社会的现代化,传统节日的庆祝方式也发生了变化,但天文历法和节气的传承依然未曾改变。例如,中秋节至今仍是家庭团圆的重要时刻,每年的农历八月十五,正值秋季的中期,气候宜人,丰收的季节来临。《大元大一统志》记载了中秋节的来源,它最早起源于“月亮祭”,这是古人对自然的敬畏与崇拜。

现代社会的中秋节,已经不再仅仅是农耕文化的延续,它融合了家庭团聚和民族认同的意义。人们不再单纯依赖月亮的阴晴圆缺来调整农业活动,但“赏月”和“吃月饼”的传统仍深刻传递着人们对自然的敬畏和对家族的团聚。在这个节日里,月亮作为时间的象征,提醒着我们不断与天文历法的变迁保持联系。

中国的节日文化,是天文历法与农业生产相结合的产物,是对自然规律的敬畏和对传统文化的传承。无论是在古代的农耕社会,还是在现代的城市生活中,这些节日都在延续着丰富的文化内涵,成为了中华民族的宝贵遗产。