节气揭秘:如何在立秋时节养生保健

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-24 11:27:01

立秋是二十四节气中的第13个节气,标志着炎热的夏季结束,秋季的开始。对于古人来说,立秋不仅是季节的转换,更是养生保健的关键时刻。随着季节的变化,气温逐渐转凉,人体的生理需求也发生了变化,因此在这个节气里,适当的调整饮食与生活方式尤为重要。

立秋的起源

立秋源于农耕文化与天文变化。在古代,农民依据天文现象来安排耕作,而立秋的到来意味着夏季的高温逐渐消退,秋季即将来临。天文上,立秋是太阳到达黄经135°时的节气,标志着地球的气候逐步发生变化,空气湿度降低,气温适中。因此,古人非常重视这一节气的养生,通过调整饮食、作息等方式来应对季节变换。

传统习俗:立秋饮食与活动

在中国传统文化中,立秋被视为“养秋”的时刻,尤其是在饮食上,讲究“补秋”。在古代,立秋之后,食物的选择有了明显的变化。由于夏季过后人体多出汗,容易导致体内阳气不足,所以立秋时节应补充富含营养的食物,以增强身体免疫力和适应力。传统的立秋食品包括秋葵、白萝卜、枸杞等,这些食材能帮助清热解毒、滋阴润燥。

除了饮食,传统习俗中还有一些特别的活动,如“秋游”和“迎秋”。古人常在这时进行秋游,以放松身心,享受清凉的空气,增进体力和健康。此外,立秋时节民间还有吃“秋补”的习惯,讲究通过食疗来调节体内的阴阳,增强体力。

历史案例:孔子与立秋养生

在中国古代文化中,孔子是一个杰出的思想家和养生达人。据《论语》记载,孔子每到立秋时节,总是特别注意饮食和作息。孔子强调,“食不厌精,脍不厌细”,他推崇简单而健康的饮食习惯。在立秋时节,他更注重饮食的搭配,尽量选择清淡、滋养身体的食物,避免油腻和辛辣食物的摄入,帮助身体恢复平衡。

历史案例:黄帝内经中的秋季养生

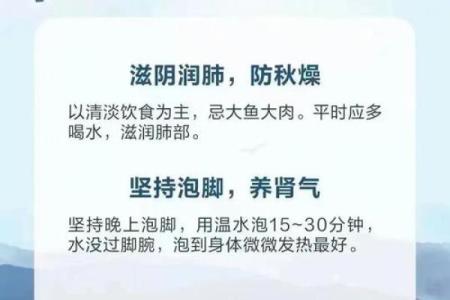

《黄帝内经》是中国古代养生学的经典之一,其中有许多关于秋季养生的指导。在《黄帝内经》中提到:“秋三月,此为收藏,天干物燥,养肺为主。”这一说法强调了秋季是收养和滋补的季节,尤其需要注意肺部的保养。秋季气候干燥,容易伤害肺部,因此立秋时节的养生保健要特别注重滋润肺部,避免过度劳累和饮食过燥。

立秋保健的现代实践

在现代,立秋的养生保健仍然是人们重视的一个环节。随着生活节奏的加快和压力的增加,现代人更加注重饮食与生活习惯的调整。现代人通过结合传统的立秋保健理念,选择合理的食材如滋补汤、凉茶等来帮助身体平衡,同时避免过多的空调和暴晒。此外,现代科技的进步也使得养生更加多元化,许多人选择通过健身、瑜伽等活动来增强身体的免疫力,提高健康水平。

立秋时节的养生不仅仅是对古代传统的继承,更是在现代生活中为人们提供了丰富的养生实践。通过结合历史和现代的理念,立秋时节的养生保健为我们的健康提供了有力的支持。