天文节气,探究清明时节的星象变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-16 14:09:02

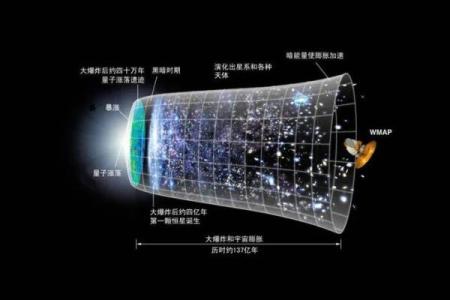

清明时节,天地间万物复苏,气候温暖宜人,常常成为人们踏青、扫墓、祭祖的时节。然而,清明这一节气的背后,蕴含着深刻的天文变化与历史渊源。清明节气的星象变化,与农耕文明息息相关,并且与天文学的演变有着紧密的联系。我们从历史中挖掘出两个典型的案例,再结合现代的传承,来探讨清明时节的星象变化以及它们所承载的文化意义。

农耕时代的星象与清明

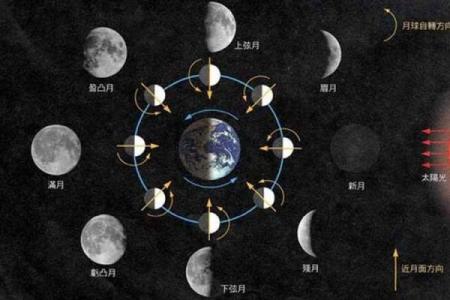

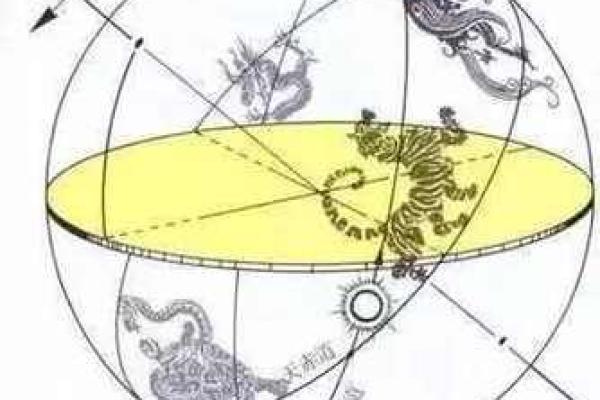

清明作为二十四节气之一,源自古代农耕社会的实际需求。在古人眼中,节气变化与农业生产息息相关,天文现象的变化对农业生长有着至关重要的影响。清明时节,太阳正位于黄道带的白羊座,属于春季的最后一个节气,气候逐渐变暖,昼夜温差适宜,便于作物的生长。天文上的变化,也直接影响到农业活动的安排。尤其是在这一时节,北斗七星的位置变化尤为显著,它标志着农耕作物的播种期与时令的到来。古人通过观察星空与太阳的角度变化,推算出清明的精确时刻,成为农事安排的依据之一。

清明与祭祖活动的天文联系

清明节的一个重要习俗是扫墓祭祖,这一传统习惯与天文观测密切相关。在古代,先民认为天上星宿与人间事务有着直接的联系,尤其是祖先的灵魂与星座之间的关系。许多地方在清明节时,都会举行祭祖仪式,祈求祖先保佑家族的繁荣昌盛。天文上,清明时节,黄道附近的星宿逐渐显现,其中“紫微星”象征着帝王的庇护,而它在春季的夜空中尤为明亮。古代中国人便将这一星象与家族的祖先联系在一起,认为祖先的精神和宇宙之间的星辰息息相关。因此,在清明节扫墓的活动中,祭祀祖先的仪式不仅仅是对逝去亲人的怀念,也是对天文星象的敬畏与崇拜,表现出人与自然、宇宙之间的和谐联系。

现代清明的星象传承

进入现代,科技发展虽然改变了人们的生活方式,但天文观测与清明节的联系依然深远。在一些地方,尤其是乡村地区,清明节的扫墓和祭祖活动依然保留着传统。现代天文学家通过精准的天文仪器,可以更精确地捕捉到每一个节气与星象变化。这些技术为清明时节的传统活动提供了更为科学的依据。如今,一些天文爱好者与传统文化研究者合作,在清明时节举办天文观测活动,讲解清明节气与星象变化的关系,进一步加深了现代人对天文与文化的理解。

例如,现代天文爱好者通过追踪北斗七星的变化,结合清明节气,向公众普及春季星象的特点以及如何通过观察星空来感知季节变化。这种星空观察活动不仅让现代人更深入地理解传统节气,还推动了天文文化的传承与创新。通过这些活动,传统的祭祖与扫墓习俗也融入了现代人对天文的崇敬,使古老的习惯焕发出新的生命力。

清明不仅是农耕社会的节气,它的星象变化也与民间的传统活动息息相关。从古代农耕的天文观测到现代的天文传承,清明的星象变化承载着深厚的文化积淀和历史背景。通过这些活动,我们不仅能回顾历史,感悟先人的智慧,也能在现代社会中感受到星辰变换带来的文化力量。