养生与节日:如何根据节气选择最合适的饮食

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 11:45:02

中国的饮食文化与节气息息相关,历来有着根据季节变化来调养身体的传统。根据二十四节气的变化,古人认为食物的选择应顺应自然规律,这不仅是对自然变化的应对,也是对人体健康的呵护。节气饮食的讲究,体现了中国古代人对天地自然、四季变化的深刻理解和智慧。

节气的起源:天文与农耕的交织

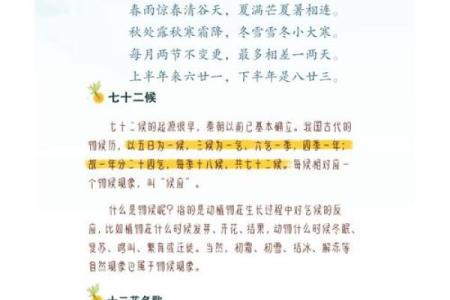

二十四节气的设定来源于古代天文学与农耕实践的结合。根据太阳的运动轨迹,古人把一年分为24个节气,每个节气大约持续15天。节气的变化不仅影响气候,也对农业生产起到至关重要的作用。例如,春分时节气温适宜,是农耕播种的好时机;而冬至则是寒冷的标志,古人会通过丰富的食物来增强抵抗力。节气不仅是天文现象的体现,也和古代农耕密切相关,农民根据节气指导农事活动,而饮食的安排也随之变化。

唐代的食俗

唐代时期,二十四节气已成为人们日常生活的一部分。当时的饮食文化盛行,节令性食物的制作精美、味道丰富。根据《山海经》与《唐本草》等典籍,唐代人特别注重节令食材的使用。春天,他们会食用春笋、野菜,清热解毒,帮助体内排毒;夏天,则多吃苦瓜、黄瓜等清凉食物,以清除体内的燥气,防止中暑;秋天吃白菊花、桂花等,帮助滋阴润肺;冬天则多吃羊肉、牛肉,增强抵抗力,补充阳气。唐代人对食物的选择与节气变化紧密相关,节令饮食不仅是食欲的满足,更是一种养生的方式。

明清的食疗与节气

明清时期,食疗文化更加兴盛。医书《本草纲目》详细记载了各个季节食物的药理作用,强调了食物与节气之间的关系。尤其在冬季,寒冷的天气使人容易受到外界湿气和寒气的侵袭,此时常吃大枣、桂圆等温补食材,帮助提高体内的阳气,抵抗寒冷。此外,清代的《养生箴言》指出,夏季天气炎热,人体容易缺水,建议人们多吃瓜果类食物,既能解渴,又有助于清凉解毒。通过这些食物的选择,古人智慧地调养身体,以适应不同季节的气候特点。

节气饮食在当代的应用

现代社会虽然科技发达,但人们依然保持着根据节气调整饮食的习惯。在传统的节气饮食理念上,我们结合现代的健康观念,将其与科学相结合,形成了一种现代的食养方式。比如,现在很多养生餐厅或食品品牌,都会推出符合节气的菜单,如春季提供丰富的绿叶蔬菜和水果,夏季推出低热量、清爽的餐品,秋冬则推荐更多滋补的汤品和药膳。这不仅是一种文化的延续,也是一种现代生活方式的体现。在现代都市生活节奏加快的背景下,节气饮食的选择仍然具有指导意义,提醒我们要根据季节变化调整自己的饮食结构,保持身体的平衡和健康。

通过古人的智慧和现代的实践,节气饮食已经成为我们日常生活中重要的一部分。它不仅传承了几千年的文化,也为现代人提供了一种适应自然、注重养生的生活方式。