节令与节日:古诗中的天文与气候韵味

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-22 12:00:14

在我国古代的诗词中,天文现象与气候变化是常见的主题,许多古诗通过描绘天象和气候,展现了人与自然的和谐关系。这些诗句不仅是自然美的体现,也与节令、节日的起源紧密相连,体现了古代农耕社会对天文和气候的依赖。通过分析古代节令和节日中的天文与气候韵味,我们可以更好地理解这些节日的深层次含义。

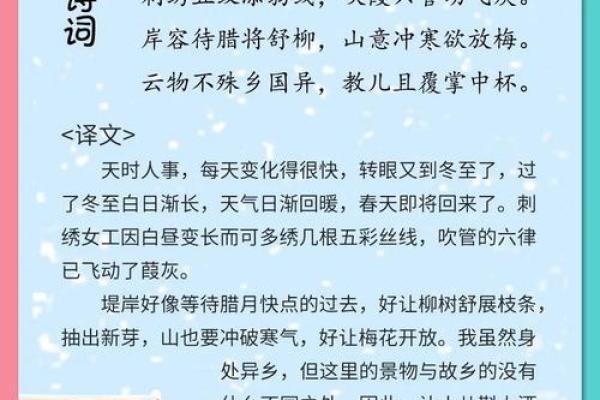

一、农耕与节令的天文联系

我国古代的节令与天文密切相关。农耕社会的生产活动与自然的循环息息相关,尤其是季节变换、天文现象的变化直接影响着农民的耕作计划。二十四节气就是我国古代对太阳运动规律的总结,是根据太阳在黄道上每年运行的不同位置所划分的时间段。

例如,春分这一节气,意味着昼夜平分,气温回升,适合播种。古人以春分为节令的重要标志,许多诗人通过春分的自然景象描绘出春天的生机。如唐代王之涣的《登鹳雀楼》中提到“白日依山尽,黄河入海流”,诗中描绘了春天万物复苏的景象,也暗示了春分这一时节的到来,象征着新一轮农耕的开始。

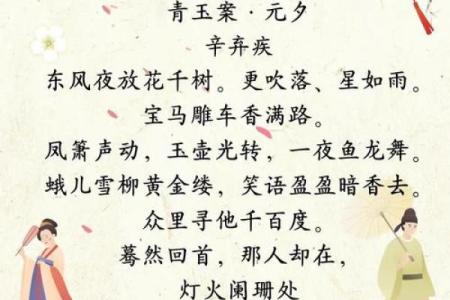

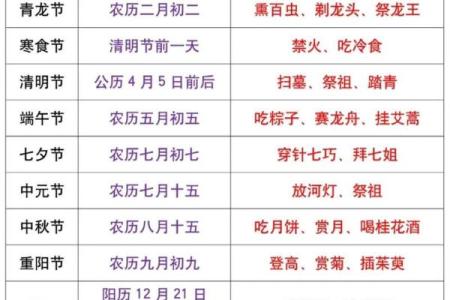

二、传统习俗中的天文与气候韵味

传统节日的习俗也与天文和气候的变化紧密相连。例如,春节是我国最重要的节日之一,与农历新年密切相关,标志着寒冷的冬季即将过去,春天的脚步临近。春节期间的习俗,如吃饺子、贴春联,均与“辞旧迎新”的气氛相呼应,反映了人们对新一年的期待。

在古代,春节还与天文现象有所关联。春节所对应的农历新月,正是冬至后的第一次新月,标志着阳气的回升,象征着冬去春来。在这一天,古人会举行祭天祈福的仪式,祈求来年丰收。这种天文现象和气候变化的结合,使得春节不仅是一个家庭团聚的日子,也是人与自然进行和谐交流的时刻。

三、现代传承与天文文化的延续

进入现代,尽管社会已发生了巨大变化,科技的发展使得人们的生产方式发生了根本性转变,但节令与天文文化的传承依然未曾断裂。在许多地方,传统节日依旧遵循着古老的天文规律,气候变化和节令的联系仍然影响着节庆活动的安排。

例如,中秋节作为秋季的节日,不仅是家人团聚的时刻,也承载了丰富的天文文化意义。古人认为中秋是“月圆之时”,象征着团圆与圆满。中秋夜,观赏明月成了传统习俗之一,诗人们用诗句赞美月亮,如唐代的苏轼在《水调歌头》中写道“明月几时有,把酒问青天”,表达了对天文景象的深刻感悟,体现了人与自然之间的和谐关系。

现代的中秋节依旧保留着赏月、吃月饼等传统习俗,虽然不再依赖农业生产,但天文现象依然是节日文化的一部分,成为了现代社会与传统节令之间的纽带。

通过古代诗词中的天文描写,我们可以看到,节令与节日不仅仅是民俗的体现,也与自然的变化息息相关。古代的天文与气候韵味,深深植根于节令和节日的习俗之中,展现了人们对自然规律的尊重与敬畏。而这些传统至今在现代社会中依然得到传承,体现了文化的延续与发展。