天文节日排行:根据星辰运动安排的节庆活动

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-11 20:27:03

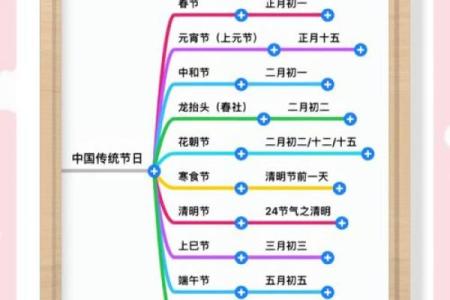

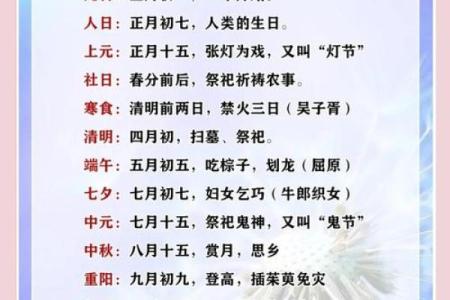

在古代,人们深知星辰的运动与农业生产密切相关,因此,很多节庆活动的安排都是依据天体的变化而设定的。随着岁月的推移,这些节庆活动不仅仅成为了农耕文化的体现,也逐渐融合了人们的生活习惯与宗教信仰。本文将通过两个历史案例,结合天文现象和传统习俗,探讨天文节日的起源与演变,并分析其现代传承。

古代农耕文化与天文节日的关系

在中国古代,农耕社会依赖天象的变化来指导农业生产。天文节日的形成与这些天文现象息息相关,尤其是与太阳、月亮以及星座的运动密切联系。一个典型的例子便是“冬至”。冬至是二十四节气中的一个重要节点,它标志着白昼最短、黑夜最长的一天。古人将冬至视为阳气回升的开始,意谓着春天的到来。因此,冬至不仅是天文现象的一个重要标志,更成为了一个传统的节日。

冬至的历史与习俗

根据《礼记》中的记载,冬至在古代是一个十分重要的节庆活动,尤其是对于农耕文化中的人们来说,冬至意味着新一年的农业生产即将开始。因此,冬至的习俗以祀天、祭祖和团聚为主。在饮食方面,北方的传统习惯是吃饺子,认为这样可以驱寒保暖,而南方则常吃汤圆,象征团圆与和谐。

此外,冬至期间还有丰富的天文活动,例如观星和观测日晷。古代人通过这些天文仪器和现象,准确判断农耕季节的变化。正因为如此,冬至不仅仅是一个节日,它更深刻地影响了古人对于天文与自然界规律的理解,成为了古代天文和农耕社会的重要纽带。

春分与古人节令文化的结合

春分是另一个具有天文和文化意义的节日,位于春季的正中央,白昼和黑夜等长。这一现象使得春分成为古人推算农业作物生长规律的关键点。根据《周礼》中的描述,春分时节,古人会举行盛大的祭祀活动,感谢天神赐予丰收的希望,同时祈求来年的丰盈。

在春分期间,古人特别重视播种活动。根据历史记录,当时的农民会选择在这一天进行播种工作,以确保作物在合适的时节内生长。这一习俗与天文现象紧密结合,通过精准的天文观测来指导农耕生产。而在饮食方面,春分常见的习俗是吃春饼、咸菜等食物,以庆祝春天的到来,寄托着人们对丰收的美好愿望。

现代传承与天文节日的延续

在现代社会,虽然天文节日的意义逐渐淡化,但其文化传承依然得以保留,尤其是在一些传统节庆中。例如,冬至和春分的传统习俗仍然被许多家庭和社区延续下来。现代社会中,许多人会借着这些节日与家人团聚,共享一顿丰富的饭菜,重温古人的节令文化。

另外,天文现象的观测依然是现代科学研究的重要组成部分。在某些地区,冬至和春分的天文现象仍被当作重要的研究对象,许多天文爱好者会借此机会进行天文观测,纪念古代的天文智慧和农耕传统。

这些传统节日不仅承载着文化与历史,也为现代人提供了一个了解自然规律、反思生活方式的契机。通过这些节庆活动的传承,我们依旧可以感受到古人对天象的崇敬与对自然规律的敬畏。