文化传统:古人如何度过酷热的夏日时光

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-11 12:09:02

炎炎夏日,酷热难耐,在现代我们有空调、冰箱等科技手段来应对高温,但在古代,人们的生活方式和节令习惯却赋予了他们独特的应对酷暑的智慧。古人是如何度过漫长的夏季的?从农耕文化、天文知识到传统的饮食与活动习俗,古人通过不同方式巧妙地调节与自然环境的关系,传承至今依旧影响深远。

农耕文化中的夏日节令

在古代社会,农业生产是人们生活的基础,而夏季的酷热天气往往与农耕活动密切相关。夏季是农田管理的重要时节,尤其是“立夏”到“夏至”期间,农民们忙于田间的灌溉与施肥,确保作物能够度过炎热时节。为了抵抗酷暑,古人以“节令”为依据,制定了适宜的活动时间和方式。

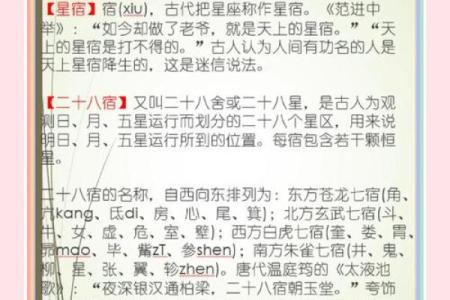

《周礼》中提到,夏季农田劳动应当避免在酷热时段进行,尤其是在中午时分,而多选择清晨或傍晚,避开高温时段。这种方式不仅有助于提高劳动力效率,也有助于人体健康,避免中暑。与此同时,农耕社会强调天文与自然节律的结合,夏季的“天时”直接影响农业生产,古人通过对天象的观察,预测天气变化,从而更好地安排生产与休息。

传统习俗中的清凉之道

除了农业方面的考虑,古人还有许多应对酷暑的生活智慧,尤其是在饮食和娱乐活动中,体现了他们对于夏季酷热的应对方式。中国古代的传统节令,如端午节、夏至等,都是与夏季气候密切相关的节日,其中包含了许多避暑的习俗。

端午节作为古代重要节日之一,传承了悠久的习俗与饮食文化。在这个节日,食物是应对夏季酷暑的核心之一。古人会制作粽子,不仅以丰富的营养补充身体,还因为粽子包裹的叶子和粽米的特性,有一定的清凉作用。此外,端午节也有喝“雄黄酒”的习惯,认为雄黄酒能够驱虫祛病,适合夏季炎热时节饮用。

再比如在《红楼梦》中,夏季的贾府有着许多避暑的方式,除了大门深闭,保持室内凉爽,还设置了专门的“凉棚”和“水池”,来通过水气蒸发带走一部分热气,舒适的环境和凉爽的饮食习惯让众人度过了一个宜人的夏日时光。

现代的传统延续

尽管现代科技的发达使得空调、电风扇等成为夏季常见的降温工具,但许多古老的传统习俗至今依然在我们的生活中得以延续。在一些地方,端午节的习俗不仅仅局限于传统的食物,更多的家庭依旧会亲自制作粽子,与家人共同庆祝,这已成为一种亲情和文化的传承。而在一些农村地区,依然会在夏季遵循古老的农耕时令,清晨或傍晚下田劳作,尽量避免正午的酷热。

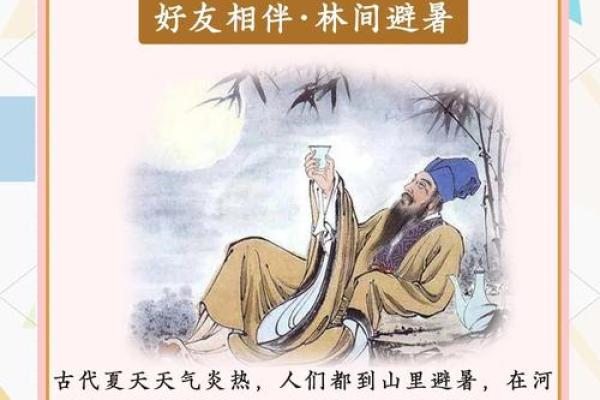

在现代,随着环保理念的传播,许多传统的避暑方式也开始被重新推崇。例如,越来越多的人选择回归自然,参加夏季的户外活动,或选择去山水之间避暑,感受古人所追求的“天人合一”的哲学思想。如此,古人的智慧不仅影响着过去的生活,也逐渐在现代社会中得到了新的诠释与应用。

无论是古代的农业安排、节令习俗,还是今天的生活方式,古人对抗酷暑的智慧一直在传承与变化中延续,给了我们很多值得思考的生活方式。