三月节令与文化,如何在传统节日中弘扬家国情怀

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-11 15:00:06

春暖花开,万物复苏,三月的节令和文化承载着深厚的历史底蕴与民族情怀。作为传统节日之一,三月的节令不仅是农耕文明的象征,也是中华民族家国情怀的重要体现。在这片沃土上,节令习俗和历史文化交织成一幅幅动人的画卷,展现了家国情怀的传承与弘扬。

节令的起源:农耕与天文的融合

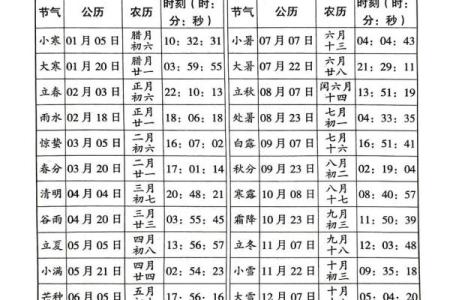

三月节令的起源可以追溯到远古的农耕时代。自古以来,农民便通过观察天文现象来安排农事活动。在中国传统的农历中,三月是春耕的季节,也是农民最为忙碌的时期。节令与农耕密切相关,特别是二十四节气中的“春分”标志着昼夜平衡,气候温暖,有利于农作物的生长。

此外,三月节令的天文背景也十分重要。中国古人注重天文与自然的和谐,认为天命与人事息息相关。三月,太阳回归,万物复苏,正是天命赐予农人勤劳与希望的时刻。家国情怀在这一过程中得到了升华,人民对国家的忠诚、对家庭的责任感与对土地的热爱紧密相连。

传统习俗的传承:饮食与活动中的家国情怀

三月节令的传统习俗涉及饮食与活动,展示了丰富的文化内涵。例如,在一些地方,人们会食用“三月饺子”,寓意着团圆与和谐。这种传统习俗反映了中华民族对家庭、对家园的深切关爱。饺子的形状像元宝,象征着财富与平安,寄托了人们对美好生活的向往。

与此同时,三月节令也是祭祖与春游的时节。祭祖活动中,人们怀念先人,传承家族的美德与责任,彰显了家国情怀中对历史的敬畏与尊重。春游活动则让人们亲近大自然,感受祖国山河的壮丽,增强民族认同感和归属感。

历史案例:古代与近代的家国情怀传承

在中国历史上,三月节令期间的家国情怀在许多历史事件中得到了体现。比如,唐代的杨贵妃与李白在三月春游的故事,描绘了中华民族对自然的热爱以及对家园的深深眷恋。李白在春日与贵妃共游,吟咏诗文,寄托了他对故国的思乡情怀。而杨贵妃作为帝王之宠,更是代表了国家与家族的责任,彰显了家国情怀的深厚。

进入近代,三月节令也没有脱离家国情怀的传承。1949年新中国成立后,三月不仅是纪念辛亥革命的重要日子,也是全体中华儿女共同回顾历史,展望未来的时刻。正是通过这种传统节令的节庆活动,家国情怀得到了现代化的演绎。人们在怀念革命先烈的同时,思考如何为家国的未来贡献力量,这种情感的延续是三月节令文化的一部分。

节日中的家国情怀

现代社会对传统节令的传承,既包含对历史的记忆,也体现了当代社会的家国情怀。如今,三月节令的活动不仅局限于家庭与个人的庆祝,更多的是走向社会与国家层面。例如,在一些地区,三月节令期间会举办文化活动,邀请青年参与家国文化的研讨与交流,激发他们对祖国未来的责任感与使命感。

不仅如此,三月节令的家国情怀还通过慈善与公益活动得以传承。现代人通过捐赠与志愿服务等方式,向社会回馈,传递着关爱与责任。这种家国情怀的现代传承,不仅有助于社会的和谐稳定,也让每个个体都能在节令的氛围中找到与家国联系的情感纽带。