探索七夕节:从传统到现代的文化演变

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-26 18:36:03

七夕节作为中国传统节日之一,源远流长,文化内涵丰富。从最初的农耕与天文信仰,到后来的爱情象征,七夕的文化演变深刻影响了中国乃至东亚的节日习俗。

七夕的起源:农耕与天文信仰

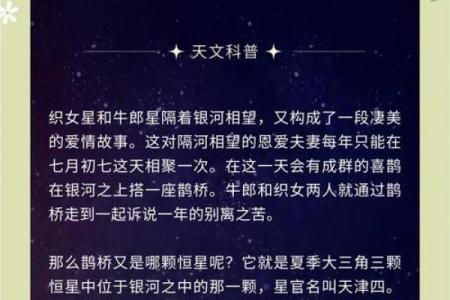

七夕节的起源与中国古代农耕文明密不可分。在远古时期,农民根据天象的变化来安排播种和收获,而牛郎织女的故事正是与天文现象紧密联系的。传说中,牛郎和织女分别代表着天上的两颗星星——织女星和牛郎星,他们每年七月初七才会在鹊桥上相会。这一传说与当时人们的天文观测及对季节变换的理解密切相关。

这一节日的起源与中国古代的农业生产周期有关。七夕恰逢夏季的尾巴,农民通过天象的变化来预示秋收的时节。因此,七夕不仅是表达爱情的日子,更是祭祀农业神灵、祈求丰收的时刻。通过祭祀和礼仪,古人期盼丰收和家庭幸福。

传统习俗:饮食与活动的交融

随着时间的推移,七夕节逐渐演变为一个以爱情为主题的节日,尤其是在汉代以后,许多传统习俗逐渐形成。首先,七夕节的传统食物有“七夕面”,这是一种由面粉制成的食品,象征着团圆和丰收。人们通过这些食物来祈求婚姻美满和家人健康。

此外,七夕节的传统活动也充满了浪漫色彩。最具代表性的活动就是“乞巧”。年轻女子会在这一天举行乞巧仪式,祈求技艺的提升,特别是在刺绣、编织等传统手工艺方面。她们会在庭院中摆上瓜果、香花,并用针线绣出美丽的图案,表达对爱情与美好生活的向往。

历史上,东汉时期的《诗经》中已有关于七夕的描述,而唐代则是七夕节最盛大的时期,许多文人墨客在七夕夜晚吟咏诗篇,歌颂牛郎织女的爱情,赋予七夕更多的文化价值和情感寄托。

七夕节的创新与变革

在现代社会,七夕节的文化内涵得到新的诠释。虽然传统的乞巧活动依然存在,但七夕更多地被赋予了商业化的色彩,尤其在城市中,七夕逐渐成为一个广受欢迎的“情人节”。商家通过各种促销活动,情侣们通过送礼、约会等方式来庆祝这个节日。

然而,这种商业化并未削弱七夕节的文化根基。许多年轻人开始重视七夕的传统习俗,如参与传统的手工艺活动,了解和传承牛郎织女的爱情故事。通过与家人、朋友一同庆祝七夕,现代人重新找回了与亲情和爱情的纽带联系。

特别是在现代都市文化中,七夕节不仅是浪漫的象征,也成为了关爱家庭、珍惜人际关系的契机。许多人会利用这一天表达对伴侣的感激与爱意,或是通过一些小仪式,回归传统文化的精神内核。

七夕节在现代社会的传承与创新,体现了中国文化在当代的生命力。虽然节日的形式发生了变化,但它背后蕴含的爱情、家庭、自然和人文的价值观依然被一代代人传承下去。这种从传统到现代的文化演变,既保留了传统节日的深厚底蕴,又与时俱进地融入了当代生活,成为了现代社会中不可或缺的一部分。