节令变换中的传统习俗与文化解读

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-21 15:54:02

随着四季的更替,人类社会在漫长的历史进程中形成了许多与节令相关的习俗和文化。这些传统不仅与自然变化密切相关,还体现了人类对天地和宇宙规律的理解与尊重。从农耕的需要到天文的指引,节令变换中的传统习俗为社会带来了深远的影响。

农耕文化的影响与节令的起源

节令的变化与农耕文化息息相关。自古农耕文明逐渐发展起来,人们依据太阳和月亮的运行规律制定了自己的生产和生活方式。中国的二十四节气便是这一文化的缩影,它不仅指导着农业生产,还影响着人们的日常生活与节庆活动。以“立春”为例,古代农民在此时便开始准备春耕,播种的活动象征着新一轮农耕周期的开始。历史文献中《诗经》有云:“如月之恒,如日之升”,表明了农耕社会中人们对自然节令变化的深刻理解。

春季的立春和秋季的立秋尤为重要,这两个节令标志着农作物的生长与收获的时机,充满了人们对季节变化的敬畏和依赖。因此,每逢节令交替,农民会举行一系列活动来祈求丰收,这些活动不仅仅是对自然规律的顺应,更蕴含着人们对天地神灵的敬仰。例如,立春之际,古人会举行“打春牛”的仪式,这一活动源自古代农业社会的祭祀活动,通过模拟春耕的方式,祈愿来年农田丰收。

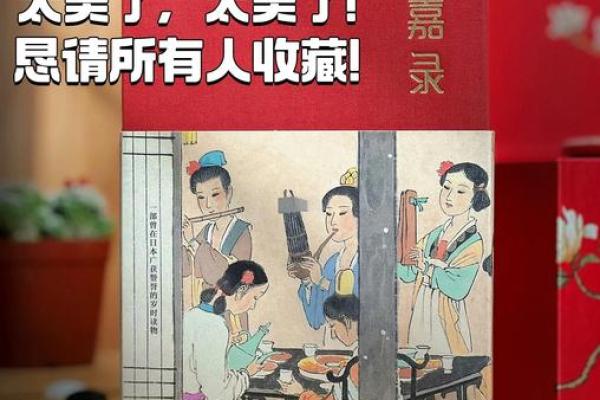

传统习俗中的饮食与活动

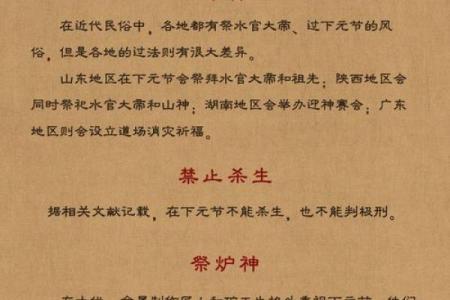

在传统节令习俗中,饮食和活动往往是人们与季节变化直接联系的表现。每个节令都有相应的食品和活动,以表达对季节的尊重和庆祝。例如,在中国的“端午节”期间,人们食用粽子、赛龙舟。这些习俗起源于古代对邪恶和疾病的恐惧。粽子象征着驱邪避害,而赛龙舟则源自古人对水神的崇拜和对农耕丰收的期待。

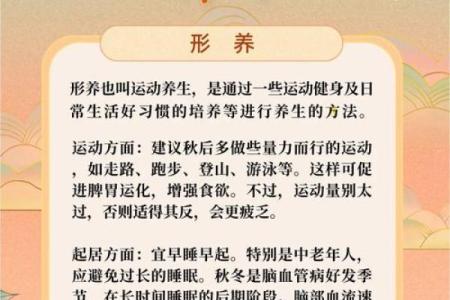

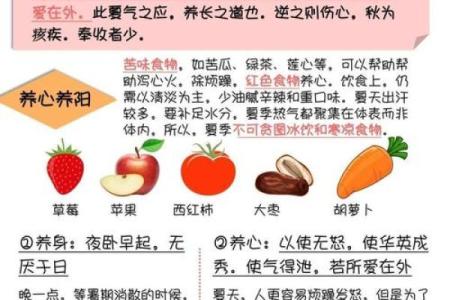

而立秋时节,在很多地方有吃“秋桃”或“秋梨”的传统。这些食物象征着秋季的丰收和新的生命力。与此相对的是冬季的“腊八节”,腊八粥的制作则具有祈福的意义,传统中认为腊八粥能够保佑一年的健康和丰盈。

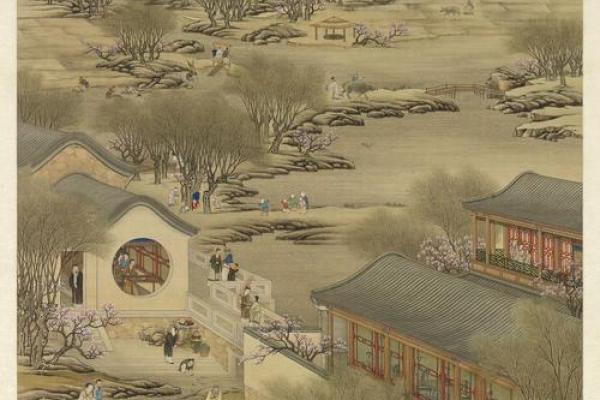

现代传承中的节令文化

在现代社会,虽然农业生产方式发生了巨大变化,但节令文化依然在很多地方得到传承,特别是在节庆活动中。例如,“春节”作为中华民族最重要的节日之一,已超越了单纯的农耕性质,演变为人们表达团圆、喜庆与祝福的重要时刻。春节的传统习俗,包括贴春联、放鞭炮、吃年夜饭等,虽然在现代社会有了一些变化,但其核心的家庭团聚和迎接新年的意义依旧未变。

随着现代生活方式的转变,许多传统节令习俗通过各种方式传承了下来。尤其是一些节令活动,如“清明祭扫”和“中秋团圆”,都通过现代化的传播途径,例如社交媒体和家庭聚会的形式,保持着传统的文化内涵。在城市里,很多年轻人依旧通过扫墓和家庭聚会来纪念祖先,表达对自然与生命的尊敬。

这些习俗不仅反映了人们对自然变化的敏感性,也展示了文化的延续性和不断适应现代生活方式的能力。从古至今,节令的变化和习俗的传承,体现了人类社会与自然和谐共生的哲学思想。这些传统不仅仅是历史的记忆,更是活生生的文化遗产,伴随一代代人,穿越时间与空间,保持着强大的生命力和现实意义。