古老天文节气的现代传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-11 14:45:03

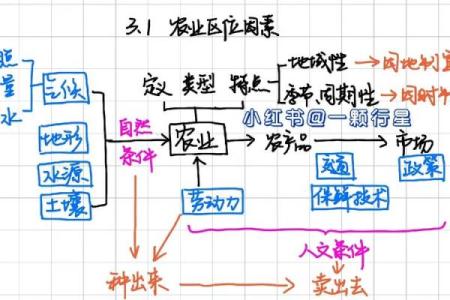

古老的天文节气源于天体的运转规律,是与农耕文化紧密相关的一项古老知识。它不仅反映了人类在长期的生产生活中对自然规律的认知,也为农业生产提供了指导。天文节气的形成与二十四节气密切相关,起初,农民通过观察太阳、月亮及星宿的变化来判断季节的变化,以此来指导播种、收割等农业活动。

天文节气的起源——农耕与天文的结合

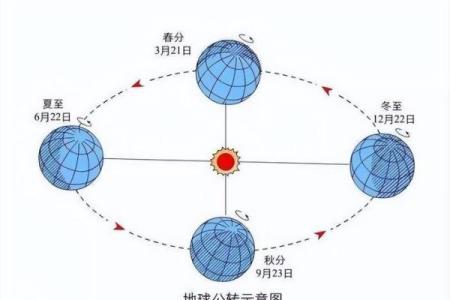

在中国古代,天文节气的起源与农耕息息相关。随着农业社会的发展,古人逐渐认识到不同季节的气候变化对农业生产的重要性。因此,他们开始利用天文现象来预测天气变化。天文节气的划分基于太阳在黄道上的位置变化,每年分为二十四个节气,反映了春夏秋冬的气候特点以及相应的农耕活动。

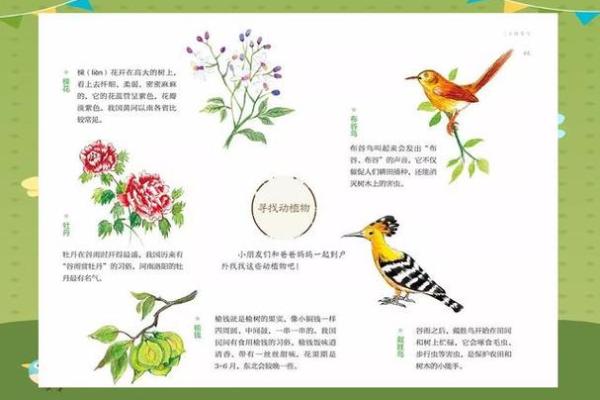

例如,春分时节,太阳直射赤道,昼夜平等,意味着春季的开始,正是播种的好时节。而秋分则是收获的时刻,农民根据这些节气,合理安排播种和收割。节气的时间不仅是天文现象,更与农业的周期性变化息息相关,成为了传统农耕文化的重要一环。

传统习俗中的天文节气——饮食与活动

天文节气与民间的传统习俗息息相关,特别是在饮食和活动上有着深远的影响。例如,立春时节,古人会食用春饼、春卷等食物,寓意着新的一年开始,迎接春天的到来。而清明时节,传统上会进行扫墓祭祖活动,表达人们对先人的怀念,同时也是踏青的时节,人们会外出游玩,享受大自然的美好。

再如,冬至时节,古人会通过食用饺子来祈求“驱寒保暖”。根据《礼记》记载,冬至是阳气的开始,意味着白天逐渐变长,人们通过食物来调整身体的能量,适应季节变化。此外,端午节的龙舟赛、重阳节的登高等活动,都是源自于特定节气的民俗庆祝方式,体现了人与自然和谐相处的智慧。

现代传承——天文节气的生活实践

随着现代社会的变迁,虽然科技的进步使得农耕生产不再完全依赖于节气,但天文节气仍然在现代生活中占有一席之地。如今,许多人依旧通过节气来指导自己的饮食和生活习惯,保持与自然的亲密联系。例如,在小寒和大寒时节,许多人会注意保持身体的温暖,食用更具温补作用的食物,如羊肉、红枣等,帮助身体抵抗严寒。

另外,一些现代城市也开始恢复和传承节气相关的传统活动。例如,在春分时节,越来越多的家庭和社区会举行春游踏青活动,感受大自然的气息,回归自然。这些活动不仅是对传统习俗的继承,也让现代人通过天文节气的传承,重新感知到四季变化的魅力。

天文节气作为中华文化的重要组成部分,至今仍然在我们的日常生活中发挥着独特的作用。它不仅仅是一种历法或农耕的指引,更是一种文化的传承,一种人与自然和谐相处的智慧。在这个快节奏的现代社会中,尽管科技不断发展,节气所蕴含的智慧仍然具有不可替代的意义,提醒我们在追求现代化的同时,不忘与自然的连接。