十月的文化底蕴:探寻中华传统节日的历史与习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-12 14:27:02

中华传统节日承载着深厚的文化底蕴,尤其是在每年农历十月,传统节日的庆祝与活动更加丰富多彩,展现了独特的历史意义与民俗传承。这些节日不仅仅是时光的轮回,更是中华文化与民众智慧的结晶。通过分析几个历史案例与现代传承,我们可以更好地理解这些节日的根源和内涵。

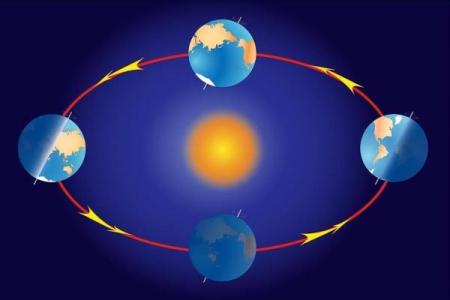

农耕与天文背景:节日的起源

中华传统节日的形成,通常与农耕和天文现象息息相关。以重阳节为例,它的起源可以追溯到古代天文和农耕社会。重阳节发生在农历九月初九,是一个以“重九”命名的节日。这一天是“九九”重阳,古人认为这个数字象征着长久与生命力的延续。在农耕社会,这一时期是秋收的季节,意味着农田一年的劳作即将完成,民众借此节日进行祭祖和祈福活动,既是对祖先的敬仰,也是对未来丰收的祝愿。

历史典籍《山海经》与《左传》中均有对节令的记载,尤其是对天文现象的关注。这些记载不仅指引了农民的作物种植周期,还影响了节日的安排。在此节日的背景下,传统的饮食如重阳糕、菊花酒等,均蕴含着长寿和安康的美好愿景,反映了人们对自然与天象的深刻理解。

传统习俗:饮食与活动的文化内涵

除了历史背景,传统节日的习俗也富有深远的文化意义。以中秋节为例,它是农历八月十五,是中华文化中最具象征意义的节日之一。中秋节与农耕和月亮的关系尤为密切。每年秋收后的这个时节,月亮最为圆满,象征着团圆和丰收。古代诗人如苏轼、李白等人,常通过月亮抒发思乡之情,中秋节便成为了表达家庭团聚、祈愿和平的时刻。

传统中秋节的习俗包括赏月、吃月饼、赠送水果和赏花灯等活动,均富含文化象征意义。月饼的圆形象征团圆,内含五仁、豆沙等不同馅料,体现了多样化的文化口味与区域差异。而现代的中秋节,虽然也保留了传统习俗,但更多地融入了家庭娱乐、旅行和现代科技的元素,形成了一种新的庆祝方式。

创新与融合

随着时代的发展,中华传统节日的庆祝方式也在不断创新与融合。现代社会虽然在节日形式上有所变化,但传统节日的精神和文化仍然得以传承。例如,近年来的春节,已经不仅仅局限于家庭团聚和乡村祭祀,还与现代科技、社交媒体紧密结合。通过短视频、社交平台等方式,春节成为了全球华人共同庆祝的节日,传递着浓浓的年味与文化自信。

同时,近年来出现的节庆活动,如非物质文化遗产的传承活动、传统手工艺展览等,进一步增强了人们对传统节日和习俗的认知。这些现代化的方式不仅增强了节日的普及性,也让更多年轻人参与其中,带动了文化的创新与复兴。

节日的传承不仅仅是形式上的保留,更是对文化精髓的继承。在每一个传统节日中,我们能够看到历史的痕迹,体会到古人对自然与生命的敬畏,以及对家庭与社会的深情。无论是重阳节的赏菊、祈福,还是中秋节的团圆、分享,或是春节的辞旧迎新、祭祖拜年,这些传统习俗与现代庆祝方式的融合,始终使我们保持着对文化的尊重与对未来的憧憬。